서울시의 한 구급대원은 연말만 되면 주취자와 벌어야만 하는 ‘한밤의 사투’ 때문에 골치가 아프다. 길에 사람이 쓰러져 있다는 신고를 받고 출동하면 술에 취해 인사불성이 된 사람인 경우가 다반사다. 간단한 타박상인데도 “환자이니 119가 처리하라”며 신고하는 경찰과 입씨름하기도 일쑤다. 이 구급대원은 “병원에 이송해도 주취자를 안 받겠다며 손사래를 쳐 한 시간 동안 병원을 찾아 헤맨 적도 있다”고 털어놓았다.

연말이면 잦아지는 술자리에 주취자 관련 출동이 많아져 소방서 구급대원들은 격무에 시달린다. 과음도 문제지만 경찰이 단순한 찰과상에도 119를 불러 병원 이송을 부탁하는 경우도 잦다. 병원 응급실에서도 주취자는 주변 환자들의 민원을 우려해 수용을 거부하기도 한다. 연말만 되면 불필요하게 소방력이 낭비되는 셈이다.

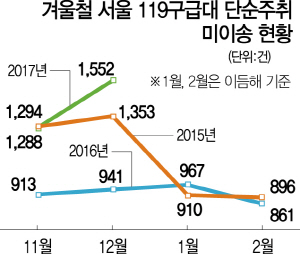

27일 서울시 소방재난본부에 따르면 단순 주취로 구급대가 병원 이송을 거절한 건수는 지난해 11월 1,288건에서 12월 1,552건으로 20% 급증했다. 지난 2015년과 2016년에도 마찬가지로 11월에 비해 12월의 미이송 건수가 늘었다. 주취자 신고는 “사람이 길에 쓰러져 있고 정신을 차리지 못한다”는 식으로 이뤄지는 경우가 대부분이기에 일단 구급대가 출동한 후 주취자의 건강상태를 파악해 병원 이송 여부를 결정한다.

하지만 구급대원들은 경찰과의 ‘책임 떠넘기기’가 훨씬 피로감을 더한다고 토로했다. 단순 주취자는 치안을 위해 파출소에 술이 깰 때까지 앉혀놓는 경우가 많은데 난동을 부릴 가능성이 있어 경찰도 인계를 꺼리기 때문이다. 한 구급대원은 “단순히 무릎이 까지거나 얼굴에 상처가 있는데도 ‘출혈이 있으니 병원에 이송하라’며 구급대원을 부르는 경우가 부지기수”라며 “만약 주취자가 ‘왜 나는 아픈 사람이었는데 이송하지 않았느냐’고 민원을 걸 수도 있어 일단 이송하는 경우가 많다”고 말했다.

병원행을 결정하더라도 주취자를 수용할 병원을 찾아야 한다. 정상길 서영대 응급구조학과 교수는 “응급실에 주취자를 받으면 주변 환자들이 ‘왜 받았느냐’며 불만을 표하는 경우가 잦다”고 말했다. 종종 응급실 바닥에 구토를 하는 등의 사고까지 발생하기 때문에 병원도 주취자를 꺼리기는 마찬가지다. 대전광역시의 한 구급대원은 “주취자를 이송할 병원을 찾기 위해 구급차를 몰고 있으면 ‘이 시간에 다른 응급환자가 있지는 않을까’라는 생각도 하게 된다”고 말했다.

전문가들은 주취자 문제를 해결하기 위해서는 소방·경찰·병원이 각자의 업무 분담을 명확히 해야 한다고 지적했다. 4월 말 소방청과 경찰청의 업무협약에 따라 각급 지방자치단체가 ‘단순 주취자 관련 신고의 경우 최초 접수한 기관에서 현장 출동 후 자진 귀가 유도 등 1차 조치하고 필요시 출동을 요청하자’고 업무협약을 맺었지만 올해 말에도 ‘책임 떠넘기기’ 관행은 별반 달라진 것이 없다는 지적이다. 정 교수는 “주취자 문제는 각급 기관이 소통하고 공론화해 해결해야 할 문제”라고 조언했다. 제도 역시 개선해야 한다는 비판도 제기됐다. 119 구조·구급에 관한 법률 시행규칙에 따르면 구급대의 이송 거절 사유가 ‘술에 취한 사람(강한 자극에도 의식이 회복되지 아니하거나 외상이 있는 경우는 제외)’이라고만 돼 있을 뿐 혈중알코올농도 등 명확한 기준이 없어 이를 구체화해야 한다는 목소리가 높다.