공시가격 산출에서 가장 논란이 되는 것은 선정 방식의 불투명성이다. 그동안 공시가격이 실거래가 비율을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 끊이지 않자 정부는 최근 공시가격 ‘현실화’에 초점을 맞추고 있다. 하지만 공시가격 산정 과정의 문제점은 여전하다.

우선 실거래가격·공시가격 등에 대한 방대한 데이터를 틀어쥐고 있는 국토교통부는 시세 대비 공시가 반영률인 ‘현실화율’을 한 번도 공개한 적이 없다. 국토부는 “현실화율이 아파트·단독주택·토지별로, 또 서울·지방 지역별로 차이가 커 시정할 필요가 있다”고 강조하면서도 구체적으로 어떻게 차이가 나는지에 대해 밝히지 않고 있다.

산정 방식의 불투명성도 여전하다. 주택의 경우 ‘시세’가 아닌 ‘조사가격’을 산정하고 여기에 공시 비율 80%를 곱한다. 이 비율은 체계적인 정책적 의사결정 과정도 없이 ‘그냥’ 정한 비율이다. 토지에는 이 비율이 없다. 정부가 주택 및 토지의 공시가격을 토대로 매년 10조원이 넘는 막대한 보유세뿐 아니라 건강보험료 등 각종 부담금을 거둬들이고 있지만 근거가 되는 공시가격은 깜깜이 방식으로 산정되고 있다.

정부의 과도한 개입도 문제점으로 지적된다. 최근 국토부는 3.3㎡당 1억원이 넘는 고가 토지뿐 아니라 일반 토지에 대해서도 ‘공시참고가격’을 부여해 가격 조정을 시도한 것으로 나타났다. 하지만 민간 전문가로 구성된 감정평가사들의 반발이 커지자 고가 토지에만 ‘중점관리토지’라는 이름을 붙여 일종의 가이드라인을 제시했다. 공시참고가격은 국토부 산하 기관인 한국감정원이 만든 것으로 사실상 감정평가사들에게 정부가 정한 가격에 공시지가를 맞출 것을 강요한 셈이다.

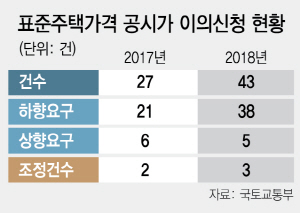

한편 올해 표준단독주택·표준지 공시가격 급등으로 보유세 부담이 커질 것으로 예상되면서 이의신청 건수도 급증할 것으로 전망된다. 이미 앞서 공시가격이 크게 오른 서초구·강남구·종로구·동작구·성동구·마포구 등 지방자치단체들은 국토부를 직접 찾아 조정을 요구했다. 상대적으로 상승률이 적은 성북구 등 다른 구청들도 하향 조정을 요구한 것으로 알려지고 있다. 국토부에 따르면 지난해 표준단독주택 공시가격 이의신청 건수는 43건으로 전년(27건)보다 59.3% 증가했다. 공시가격 하향을 요구하는 건수가 38건으로 전체의 88.4%에 달했다. 지난해 표준지 공시가격 이의신청 건수는 615건으로 전년(293건) 대비 110%가량 늘었다.

문제는 이의신청을 한다고 해도 받아들여지는 경우가 드물다는 점이다. 표준단독주택 공시가격의 경우 전체 이의신청 건수 중 받아들여진 것은 2017년 2건(7.4%), 2018년 3건(7%)에 불과했다. 표준지도 2017년, 2018년 각각 37건(12.6%), 16건(2.6%)에 그쳤다.