# 지난달 25일 화제 속에 공개된 넷플릭스의 첫 한국 오리지널 드라마 ‘킹덤’에서 악의 축은 해원 조씨다. 가문의 권력을 유지하기 위해 왕을 허수아비로 만들고 백성들을 도탄에 빠뜨려 조선을 지옥과 다름없는 나라로 만든 외척 세도정치의 주범으로 그려진 해원 조씨는 조선 후기 실존했던 외척 풍양 조씨를 떠올리게 한다. 그럼에도 ‘킹덤’은 풍양 조씨 가문의 반발을 의식한 듯 조씨라는 성은 취하되 본관은 풍양 대신 가공의 해원을 선택했다.

# 5년 전 1,700만명의 관객을 동원한 영화 ‘명량’에서 비겁한 도망자로 그려진 배설 장군의 후손인 경주 배씨 문중이 영화 제작진을 고소했다. 후손들은 영화에서 배설 장군이 왜군과 내통하고 이순신 장군의 암살을 시도한 장면, 거북선을 불태운 것, 도망하다가 아군의 화살에 척살된 장면 등이 “역사적 허위 사실로 사자의 명예를 훼손했다”고 주장했다.

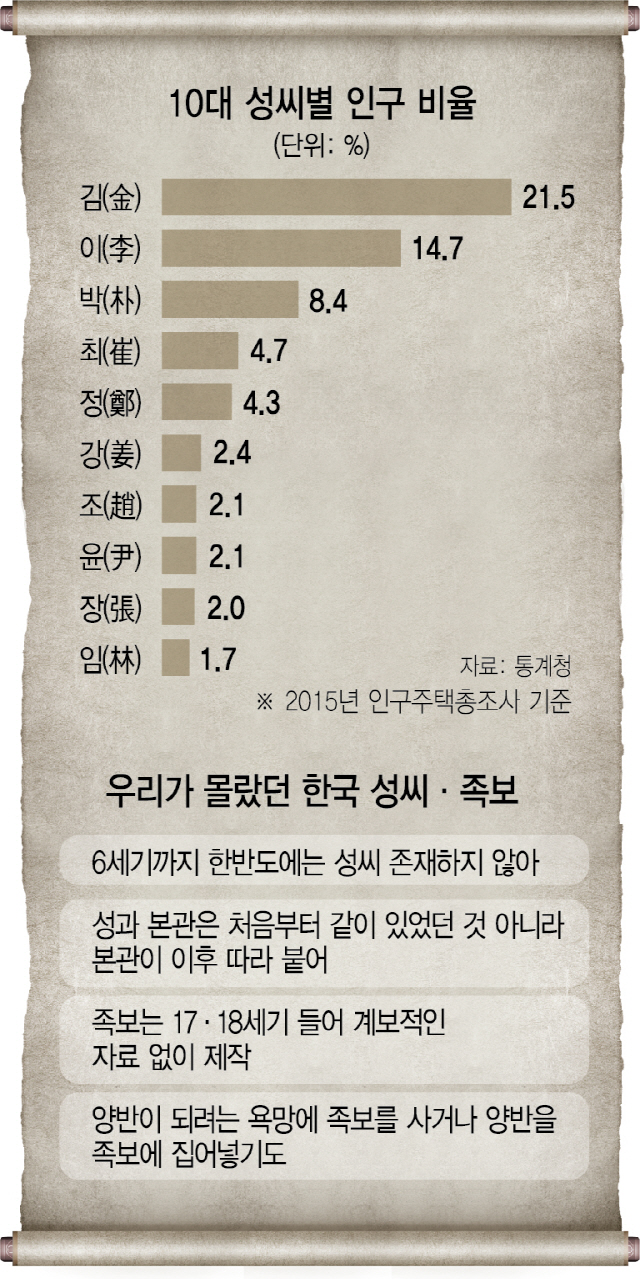

이렇듯 우리 사회에서 성씨와 본관은 역사와 맞닿아 있고 현실에서 생동한다. 어떤 가문 출신인지가 특히 중요했던 조선 시대뿐 아니라 지금도 여전히 한국인들은 유난히 가문과 본관에 관심이 많다. 대체 가문이 뭐길래. 같은 성씨를 가진 사람은 만나면 “본관이 어디냐”고 묻기 바쁘다. 아마도 돌아오는 이번 설 연휴에도 친지들이 한자리에 모이면 가문의 이름난 조상에 대해 이야기하는 모습을 또 한번 보게 될지도 모를 일이다.

한국인은 여전히 가문의 기록을 담은 족보를 신줏단지 모시듯 하고 ‘뼈대 있는 가문’임을 남들에게 자랑하고 싶어하는 정서가 짙다. 하지만 그 족보가 가짜라면? 족보 전문가 가운데는 우리가 알고 있는 성씨와 본관이 실은 가짜일 가능성이 높다는 관점을 가진 이들이 적지 않다. 역사학자이자 전 국사편찬위원회 편사부장인 박홍갑씨는 “한국인 중 족보가 없는 사람은 거의 없고 족보상 양반이 아닌 경우도 거의 없다”며 “하지만 전근대 신분제도 하에서는 절반이 넘는 사람이 성씨조차 없었고 성씨가 있다 해도 양반일 수 없었다”고 주장했다. 우리 족보 중 대다수는 아버지를 바꾸고 할아버지를 갈아치워 특정 가계를 통째로 어느 인물의 후손으로 연결해 둔갑시켰거나 조선 전기에 자손 없는 인물에게 후손으로 연접하거나 한 세대를 더 끼워 넣는 방법 등으로 ‘만들어졌을’ 확률이 높다는 것이다.

짝퉁 족보에 대한 비판적 시각은 연원이 길다. 일찍이 1900년 12월14일자 ‘황성신문’은 족보학자를 희화화한 기사를 통해 집집마다 자랑으로 여기는 족보를 보면 조상들 모두가 높은 벼슬을 지낸 귀족 집안인데 어찌 후손대에 들어서는 대부분이 평민에 신분도 미천하기 이를 데 없으니 이를 믿을 수 있겠냐고 일갈했다. 그에 앞서 정약용은 ‘목민심서’에서 몰래 귀족 계보를 봐서 대가 끊어진 파에 일족이 아닌 자들을 붙여 아비와 조상을 바꾸는 일들이 벌어지는 세태를 개탄했다. ‘우리 성씨와 족보 이야기’를 쓰기도 한 박씨는 “우리가 처음 족보를 만든 것은 15세기 무렵이지만 민중에게까지 전파된 것은 17세기 후반에서 18세기 즈음”이라며 “17세기만 해도 극소수 양반만이 족보를 가졌는데 18세기에 접어들어 신분 상승을 위한 하층민의 움직임이 활발해졌기 때문”이라고 설명했다. 조선 후기에 사회경제적 변동이 이어지면서 양반보다 많은 재산을 모으거나 유교 예법과 독서 경험을 쌓아 양반에 버금가는 평민이 적지 않았던 것이다.

조선 시대는 양반사회였기 때문에 양반에 버금가는 평민일지라도 양반이 되고 싶어 했으며 그 과정에서 족보 장사가 생겨나기도 했다. 우리 역사상 족보 간행이 가장 활발했던 시기는 일제강점기였는데 1894년 갑오개혁 때 이미 양반제도가 공식적으로 폐지됐고 시간이 지나 나라가 망해버렸어도 양반의식만은 그대로 남아 모두가 양반이 되려 했다. 110년 전인 1909년 민적법이 시행되면서부터 한국인 모두가 성을 갖게 됐다. 역사를 거슬러 올라가도 성씨에 대한 우리의 통념과 다른 사실을 더 발견할 수 있다. 신라의 시조인 ‘박혁거세’ 같은 이름을 보면 신라 건국 당시부터 ‘박’이라는 성을 가졌을 것 같지만 실제로 6세기까지 한반도에는 성씨가 거의 없었다. 우리나라 최초의 성씨는 7세기 후반에 나타난다. 신라 통일 이후 중후기에 이르러서야 중국에서 한자식 두 글자로 된 세련된 이름이 도입돼 이 시기에 박ㆍ석ㆍ김을 비롯한 고유 성씨까지 출현하게 됐다. 우리가 알고 있는 것과 달리 박ㆍ석ㆍ김은 신라 건국 당시부터 있었던 것이 아니라 후대에 소급해 붙인 것이다. 또 우리는 오랫동안 성과 본관이 실과 바늘처럼 따라다니는 관습 속에서 살아왔지만, 실제로 7세기 이후 성이 사용되고 보급됐다면 본관은 적어도 10세기 중엽 이후에 나타났다.

다만 우리가 신봉했던 족보가 거짓일 수 있다고 해서 족보가 가지는 의미 자체를 무시할 수는 없다. ‘한국의 족보’의 저자인 정승모 전 지역문화연구소장은 “족보는 과거의 기록이며, 구체적으로는 당시 인물들의 출신 지역과 사회적 배경을 담고 있기 때문에 신뢰도에 따라 다른 사료에서는 찾을 수 없는 귀중한 정보를 제공한다”고 강조했다. 박씨는 이 시대 족보의 의미에 대해 “현재 한국이 다문화사회가 되고 있는 만큼 다문화사회가 됐을 때 족보가 어떻게 될지 속단하기는 어렵다”며 “하지만 인간은 기본 속성에 자기 뿌리를 찾고 싶어하는 마음이 있는 만큼 족보가 유지되면서도 지금까지와는 완전히 새로운 형태가 나올 수 있다”고 말했다.