탄력근로제 단위 기간을 6개월로 확대하도록 노사정이 합의한 이후 노동계를 중심으로 “포괄임금제 지침을 발표하라”는 목소리가 높아지고 있지만 고용노동부는 난감하다는 반응을 보이고 있다. 포괄임금으로 지급된 정액수당을 기본급으로 흡수할지 여부를 두고 각 사업장의 노사 간 이견이 발생할 것으로 예상되기 때문이다. 또 포괄임금 적용 대상을 엄격하게 제한하고 연장 근로에 따른 수당을 시간 기준으로 지급하도록 하면 재계를 기준으로 “유연근로제를 확대하라”는 목소리가 높아질 가능성도 높다. 가뜩이나 경색된 노사 관계에 긁어 부스럼을 만들 수 있다는 판단인 셈이다.

3일 서울경제신문이 김학용 자유한국당 의원실로부터 입수한 고용부의 ‘포괄임금제 활용 사업장 실태조사 및 분석’ 보고서에 따르면 포괄임금제를 도입한 대부분 사업장이 물리적으로 근로시간 산정이 불가능하다고 보기는 어려웠지만 포괄임금제를 폐지한 이후 임금 문제를 놓고 논란이 발생할 것을 우려했다. 포괄임금제는 근로시간을 산정하기 어려운 업종에 한해 연장·야간 근로 등의 시간 외 수당을 미리 정액 수당으로 급여에 포함해 일괄 지급하는 제도다. 일반 사무·생산·보건 업무 등에서도 폭넓게 사용돼 노동계는 “야근을 장려하는 제도”라며 지침을 엄격하게 만들어야 한다고 주장해 왔다. 고용부는 지난 6월 포괄임금제 지침을 발표할 예정이었지만 차일피일 미루고 있다. 서울경제신문이 확보한 포괄임금제 분석 보고서는 고용부가 실시한 두 번의 조사 중 첫 번째에 대한 것이다.

보고서에 따르면 사무직의 경우에도 PC 가동 시간 등을 기준으로 하면 근로시간을 산정할 수 있었다. 다만 고용부가 ‘실근로시간을 산정해 주 40시간이 넘는 연장근로에 대해 가산 수당을 지급하라’는 지침을 만들 경우 정액수당을 삭감하거나 기본급으로 편입해야 하는데 이를 두고 노사 갈등이 불가피하게 발생할 것이라는 응답이 많았다. 근로자들은 정액수당이 삭감될 경우 임금이 줄어드는 문제가 발생하기 때문에 이를 기본급에 포함해야 한다고 주장하는 반면 기업들은 이 경우 각종 사회복지 부담이 커져 어렵다고 반박했다. 고용부 관계자는 “정액수당을 굳이 기본급으로 포함하지 않고 그대로 두되, 정액수당 수준을 넘기는 초과근로가 발생할 경우 이를 추가 급여로 지급하는 절충안을 마련하면 된다”고 설명했다.

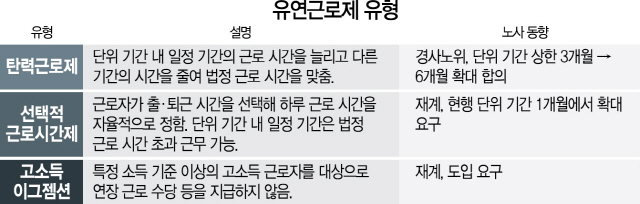

포괄임금 지침이 ‘유연근로제 확대’와 관련한 논란의 불씨가 될 가능성도 있다. 보고서에는 “조사대상 기업에서는 52시간 근로시간제를 계기로 선택적 근로시간제를 긍정적으로 검토하고 있다는 의견이 상당수 있었다” “현행 유연적 근로시간제의 단위 기간을 확대할 필요가 있다는 의견도 있다”는 내용이 담겼다. 실제로 한국경영자총협회는 지난달 19일 경제사회노동위원회의 탄력근로제 단위기간 확대 합의 후 “이번 논의에서 제외된 선택적 근로시간제 역시 반드시 개선돼야 한다는 기업들의 목소리가 높다”며 “고소득·전문직의 근로시간 규제적용 제외 등 기타 근로시간의 유연한 활용 방안이 함께 마련되길 기대한다”고 밝힌 바 있다. 엄격한 포괄임금제 지침이 발표되고 나면 재계를 중심으로 선택적 근로시간제의 단위 기간을 현행 1개월에서 6개월, 1년으로 확대하거나 고소득 이그젬션(면제) 도입 등을 요구할 가능성이 큰 셈이다. 하지만 재계의 요구에 대해 노동계가 “야근을 장려하려는 꼼수”라고 반박할 가능성도 커 또 다른 논란이 불거질 것으로 전망된다. 고용부 관계자는 “유연근로제에 대해 경사노위 혹은 정부에서 논의해야 할지도 정리되지 않았다”며 “조금 더 고민해야 할 지점이 있다”고 말했다.