그동안 정부는 신남방정책을 추진하면서 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)과의 협력기반 확대에 중점을 둬왔다. 신흥시장으로서 성장잠재력이 크고 외교 다변화를 위한 전략적인 파트너이기 때문이다. 아세안은 태국·인도네시아 등이 주도해 지난 1967년 출범했다. 그러나 기존 6개국에 더해 1990년대 중반 이후 베트남·캄보디아·라오스·미얀마가 차례로 가입하면서 10개국으로 확대됐다. 시장 규모를 살펴보면 총인구 6억4,000만명, 국내총생산(GDP) 2조7,650억달러(2017년 기준)를 넘어섰다. 역내 평균 1인당 GDP는 4,300달러에 달하고 있어서 내수시장 규모도 지속적으로 확대되고 있다.

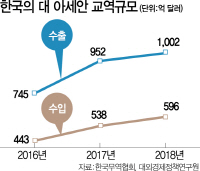

아세안은 외자주도형 수출확대전략을 추진하면서 신흥공업국으로 부상했고 한국 기업의 투자 진출이 확대되면서 중국에 이어 제2의 교역시장이 됐다. 동남아 투자진출은 공정 간 분업을 통해 베트남·인도네시아·미얀마 등지로 생산네트워크가 확산되고 최근 미중 통상마찰이 격화하면서 아세안은 ‘넥스트 차이나(Next-China)’의 최대 수혜지역이다. 우리 기업들의 아세안에 대한 해외직접투자는 이미 중국을 넘어섰고 흑자 규모는 연간 400억달러에 달한다.

올해는 한·아세안 대화 관계 30주년을 맞아 한·아세안 특별정상회의가 한국에서 개최된다. 글로벌 보호무역주의가 심화하는 가운데 아세안 외교를 주변 4강 수준으로 격상하고 신한반도 체제를 강화할 수 있는 절호의 기회라고 할 수 있다.

이미 정부는 2017년 11월 마닐라에서 개최된 한·아세안 정상회의에서 ‘한·아세안 미래공동체 구상’을 밝힌 바 있다. 더불어 잘사는 사람 중심의 평화와 번영의 공동체를 위해서는 경제뿐만 아니라 사회·문화·안보 등 다양한 분야에서 협력을 추진해나가야 한다. 그동안 치중해왔던 경제외교에서 탈피해 지역가치를 공유하고 상호 존중과 이해기반을 넓히기 위한 다면적 노력이 필요하다. 한류 열풍에 자족할 것이 아니라 상호 이해와 협력을 넓히기 위한 인적 교류와 공공외교를 확대할 필요가 있다. 한국에 관심은 높지만 한국 사회와 문화에 대한 이해도는 아직 미흡하고 지역가치를 공유하기 위한 현지 사회에 대한 우리의 인식도 더욱 제고돼야 한다.

또한 신한반도 체제를 확대하기 위해서는 아세안과의 협력을 매개로 동아시아 역내의 새로운 다자적 평화체제를 구축하는 방안도 적극 모색해야 한다. 1차 북미정상회담이 싱가포르에서 열린 데 이어 2차 회담도 하노이에서 개최됐다. 북핵 문제 해결과 한반도 평화체제의 구축에 있어 동남아 국가들의 역할이 확대되고 각국의 관심도 높아지고 있다. 지난해 11월 싱가포르에서 개최된 한·아세안 정상회의에서 조코 위도도 인도네시아 대통령은 올해 개최되는 한·아세안 특별정상회의에 김정은 북한 국무위원장을 초청하자는 특별 제안을 해 많은 주목을 받은 바 있다. 그동안 북한도 지역다자협의체인 아세안지역안보포럼(ARF)을 통해 아세안과의 협력을 적극 모색해왔기 때문에 이를 계기로 북한은 물론 동남아 국가들과도 평화협력외교를 보다 적극적으로 전개할 필요가 있다.

주목되는 것은 한·아세안 특별정상회의 계기에 제1차 한·메콩정상회의도 연이어 개최된다는 점이다. 기존의 한·메콩 외교장관회의를 정상회의로 격상해 태국을 포함해 캄보디아·라오스·미얀마·베트남으로 구성된 메콩 유역 국가들과의 협력을 강화하기 위한 것이다. 마침 태국이 아세안 의장국이어서 메콩 국가 지원에 삼각협력 방식으로 다양한 사업을 추진할 수 있을 것이다.

급성장하고 있는 메콩 국가들과 협력을 강화하고 아세안 역내 개발격차를 완화하기 위해서는 중장기 개발협력 프로그램을 제시하는 것이 중요하다. 경제개발 초기 단계에 있는 미얀마·캄보디아·라오스는 아세안의 최빈국이어서 이미 공적개발원조(ODA)를 위한 중점협력대상국으로 지정돼 있다. 최근 국제개발협력위원회는 체계적이고 통합적인 ODA 추진체제 개편을 위해 국별 지원전략 수립과 사업 간 연계조정을 강화하고 있다. 메콩 국가를 위한 지원프로그램을 시범사업으로 설정해 5년 단위의 중장기 기본 계획과 지원전략을 수립하고 신남방정책을 추진하기 위한 다년도 원조계획을 마련해야 할 것이다. 유망 중점협력 분야에 대해서는 전략적 패키지형 사업과 융합예산을 통해 사업 간 유기적인 협조와 효율적인 연계가 가능하도록 하고 사업 효율성과 개발 효과성 제고에 중점을 둬야 할 것이다. 필요하다면 개발재원 확충과 아세안 생산네트워크 강화를 위해 한·메콩 개발장관회의와 통상장관회의도 정기적으로 개최해 보다 적극적인 지원책을 마련하는 방안도 수립해야 한다.