희귀질환을 앓는 환자의 또 다른 고통은 비싼 약값에 따른 경제적 부담이다. 발병원인이 불확실한 희귀질환의 특성상 치료제가 있다는 것만으로도 다행스러운 일이지만 환자들은 막대한 약값에 따른 경제적 고통을 호소하고 있다.

완치가 어려운 희귀질환은 평생 증상을 완화해주는 치료제를 복용해야 하는 탓에 경제적 부담이 더욱 가중된다. 환자 개인당 약값으로 적게는 연간 수백만원에서 많게는 수억원이 든다. 환자 수가 적어 건강보험 적용이 어렵고 건강보험 혜택을 받더라도 워낙 고가여서 환자들의 부담은 여전하다. 발작성야간혈색소뇨증 치료제인 ‘솔라리스’의 경우 한때 700만원대에 달하던 주사약병 1개(1 바이알) 가격이 600만원대로 낮아지기는 했으나 연간으로 환산하면 여전히 환자 1인당 수억원을 부담해야 한다.

희귀질환 치료제에 대한 전면 건강보험 급여화 주장도 나오지만 건강보험 재정을 감안했을 때 사회적 공감대를 끌어내기가 쉽지 않다는 게 걸림돌이다. 당장 생명과 직결되는 중증환자에 대해 재원을 투입하는 것이 우선이라는 논리가 설득력 있게 들리기 때문이다. 지난해 7월 박인숙 자유한국당 의원은 희귀질환 치료제의 급여 적용을 보건복지부 장관이 결정할 수 있는 희귀질환관리법 개정안을 대표로 발의하기도 했다.

임준 가천대 의대 예방의학과 교수는 “희귀질환 치료제의 급여 적용을 비용 대비 효과로만 판단하면 환자의 의료 접근성을 원천적으로 차단하는 결과를 낳을 수밖에 없다”며 “희귀질환자가 정책적 혜택에서 소외되지 않도록 보편적인 의료복지 정책을 마련해야 한다”고 말했다.

희귀질환 치료제에 대한 건강보험 적용과 별도로 정부 차원에서 국내 바이오·제약 기업의 희귀질환 치료제 개발을 지원해야 한다는 목소리도 나온다. 국산 신약이 등장하면 글로벌 제약사가 독점하고 있는 희귀질환 치료제 시장에서 의약품 주권을 확립할 수 있고 환자들의 편익도 덩달아 올라갈 수 있어서다. 다만 신약 개발의 특성상 천문학적인 비용과 시간이 소요될 수 있다는 점이 부담이다.

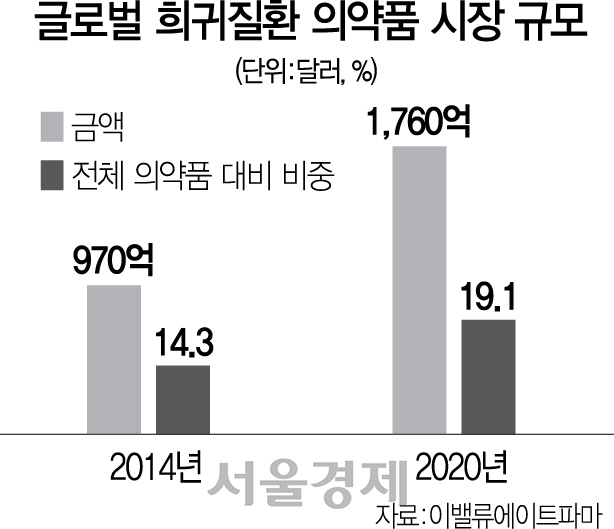

희귀질환 치료제는 한때 제약사들이 외면하는 약이라는 의미에서 ‘고아약(orphan drug)’으로까지 불렸다. 환자 수가 적어 신약 개발에 성공해도 수익성을 담보하기 어렵다는 이유에서였다. 하지만 각국 정부가 희귀질환자에 대한 지원을 강화하고 전반적인 소득 수준 향상으로 시장 수요가 급증하자 국제 의약품 시장의 차세대 대표주자로 떠올랐다.

암·당뇨·고혈압 등 중증질환 치료제들의 효능은 이미 서로 엇비슷한 경우가 많다. 따라서 이들 기존 제품과 차별화되는 혁신적인 품질의 제품이 아닌 이상 신약을 개발해도 성공을 장담하기는 어렵다. 반면 희귀질환 치료제는 상대적으로 환자 수가 적은 탓에 기존에 개발된 의약품이 많지 않아 후발 신약 개발 주자가 파고들어 갈 틈새가 남아 있다. 일단 개발에만 성공하면 시장을 독점할 가능성이 높다. 과거에는 계륵 같았던 희귀질환 치료제 시장에 이제는 제약사들이 눈을 돌리고 있는 것이다. 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가를 받는 신약의 30%가량이 희귀질환 치료제다 .

이승규 한국바이오협회 부회장은 “FDA는 제약사가 개발 중인 희귀질환 치료제가 어느 정도 경쟁력을 갖췄다고 판단하면 희귀의약품으로 지정해 개발비에 대한 세제 혜택과 출시 후 7년 동안 독점 판매권을 부여한다”며 “희귀질환 치료제가 전 세계 의약품 시장의 20% 차지할 만큼 비중이 커지고 있어 국산 희귀질환 신약에 대한 정책적 지원이 뒷받침된다면 ‘K바이오’의 새로운 성장동력으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.