“오늘 점심에 뭘 먹을까?”

사소한 고민이지만 직장인이라면 출근길이나 오전 근무 중에 이런 생각을 해봤을 것이다. 논밭을 갈던 시절에 점심은 새벽에 나와 일을 하다가 허기를 달래기 위한 것이지만 ‘9to6(나인투식스)’ 시스템이 정착된 현대 사회에서는 이보다 중요한 끼니는 없다. 최근에는 체중이나 건강 관리에 공을 들이는 이들이 늘면서 늦은 저녁을 기피하는 생활 패턴도 점심의 질과 분위기를 중시하는 분위기에 힘을 더하고 있다.

‘마음에 점을 찍는다’는 의미를 지닌 점심은 현재를 살아가는 직장인에게 하나의 쉼표로 여겨진다. 이른 아침에 출근해 계속되는 노동으로 탈진한 뇌와 위장에 에너지를 공급한다는 의미 외에도 업무에서 벗어나 입과 눈을 즐겁게 하고 마음에 휴식을 준다는 점에서 직장인에게는 무엇과도 바꿀 수 없는 달콤한 시간이다. 여기서 더 나아가 회사 인근 서점에서 책을 들춰보거나 요가·헬스로 건강을 챙기고 잇따른 회식으로 지친 몸을 위해 짧은 수면이나 마사지를 즐기는 이들도 눈에 띈다.

반면 업무의 연장선으로 여기고 직장 내 입지를 강화하는 지렛대로 활용하는 이들도 있다. 상사 또는 직장 동료와 공식적인 자리에서 못한 이야기를 나누거나 거래처 관계자와 관계를 맺는 전략적 기회로 삼는 사례가 그러하다. 외근이 많은 영업·홍보직은 물론 회사 고위임원일수록 점심시간은 효과적으로 전략을 구사할 수 있는 시간이다. 그러나 점심 식사를 바라보는 시선이 엇갈리는 만큼 이에 따른 말 못할 고민을 호소하거나 불만을 드러내는 경우도 왕왕 있다. “점심도 같이 안 하는 직원이라니 이해할 수 없다”는 입장과 “하루 종일 얼굴을 맞대는데 밥만큼은 맘 편히 먹고 싶다”는 반론은 세대 갈등을 넘어 직장 내 인권 문제로까지 비화되기도 한다.

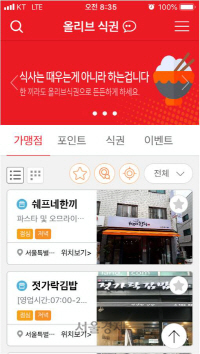

어느 방향이든 ‘직장인의 점심’이 변화하고 있다는 사실은 명확하다. 지갑 깊숙이 넣어뒀던 종이식권에서부터 사후 정산이 번거로웠던 식당 장부는 과거의 흔적으로 점차 사라지고 대신 모바일 전자식권 쿠폰처럼 새로운 세대의 취향과 편리에 맞는 서비스가 등장하기도 한다. 은행권청년창업지원재단(디캠프)에서는 입주사 두 곳이 같은 공간에서 일하는 다른 스타트업 임직원의 식대 부담을 줄여주기 위해 선호 메뉴와 장소 등에 대한 꼼꼼한 피드백을 받아 점심을 제공하고 있다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 “우리가 ‘밥 한번 먹자’며 친밀감을 드러내듯이 밥을 함께 먹는 행위는 사람 사이의 친근감과 관계성을 내포하기 때문에 사회적으로 중요한 의미를 지닌다”며 “예전에는 점심시간이라고 하면 일괄적으로 부서끼리 몰려가는 것이 다수였지만 지금은 ‘혼밥’이라는 용어가 등장할 정도로 개개인의 선호를 중시하는 분위기가 강해졌다”고 설명했다. 곽 교수는 “다만 조직 차원에서는 이 같은 다양성을 존중하되 구성원 사이의 응집력과 원활한 관계를 위해 의견을 모아 한 주에 무슨 요일은 함께 먹고 나머지는 편하게 결정할 수 있게 하는 등 점심시간을 효과적으로 활용할 필요가 있다”고 말했다.