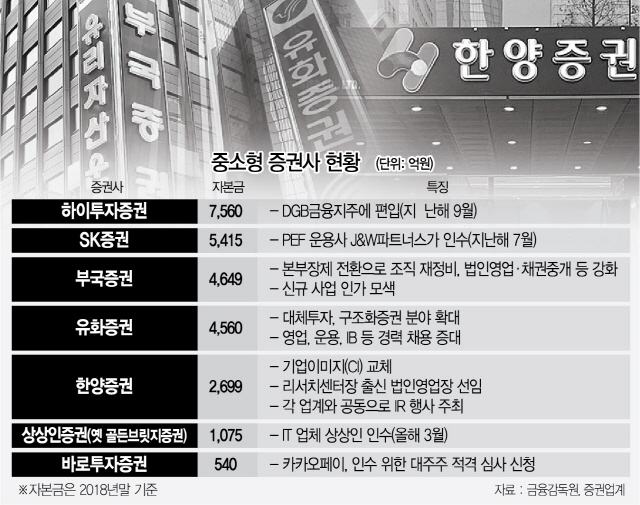

증권 업계가 자기자본 3조~4조원 이상인 초대형 투자은행(IB) 중심으로 재편되면서 자본금 1조원 이하 중소형 증권사의 고민이 깊어지고 있다. 자구책을 마련해 ‘버티기’에 나서는가 하면 새 주인을 찾은 증권사도 늘어나는 등 증권사마다 고군분투 생존기가 펼쳐지고 있다.

10일 증권 업계에 따르면 중소형사 가운데서도 자본금 5,000억원 이하인 소형사들은 자체 생존전략 마련에 한창이다. 이들은 업력은 오래됐지만 눈에 띄는 활동이 없어 ‘은둔의 증권사’라고 불리기도 했다. 여력이 많지 않은 만큼 주어진 여건 속에서 ‘디테일의 변화’로 승부를 거는 것 또한 공통점이다.

지난 1954년 설립돼 ‘환갑’을 훌쩍 넘긴 부국증권(001270)은 올해 박현철 대표가 새로 부임하면서 조직에 활력을 불어넣고 있다. ‘영업통’인 박 대표는 본부장제 도입을 핵심으로 하는 조직 재정비를 통해 영업력을 강화하고 있다. 부국증권의 한 관계자는 “법인 영업과 채권 중개 등 기존 수익원을 지키는 리스크 최소화 전략의 차원”이라고 설명했다. 1956년에 세워진 한양증권(001750)은 지난달 43년 만에 기업이미지(CI)를 바꾸고 강소 증권사로의 도약을 선언했다. 지난해 취임해 변화를 이끌고 있는 임재택 대표는 최근 직원들에게 ‘1인치 경쟁력’을 주문했다고 한다. 한양증권의 한 관계자는 “리서치 센터장과 법인 영업장을 겸임하게 했는데 기업분석을 하면서 동시에 기업의 가려운 부분을 긁어줄 IB 수요를 찾겠다는 것”이라고 설명했다.

그렇다고 신규 사업을 포기한 것은 아니다. 유화증권(003460)(1962년 설립)은 보유자금을 바탕으로 대체투자 부문을 확대한다는 전략을 수립했다. 회사의 한 관계자는 “부동산을 제외하고 다양한 자산을 검토하고 있다”고 설명했다. 부국증권 역시 타 금융사와 손잡고 부동산신탁업에 도전했다 인가를 따내는 데는 실패했으나 ‘새 먹거리 찾기를 멈추지 않을 것’이라고 했다.

금융당국의 대형화 정책이 중소형사의 위기감을 고조시켰다는 분석이다. 최근 몇 년 동안 자기자본 4조원 이상 초대형 IB 정책으로 증권사가 자본을 늘릴 때마다 신규 업무 인가를 내주는 식으로 자본시장 육성이 이뤄졌고 이것이 중소형사 소외현상을 심화시켰다는 것이다. 한 소형 증권사 관계자는 “예전에는 1조원을 넘기면 대·중형사로 불렸지만 이제는 3조원을 넘어야 그나마 대형사 취급을 받는다”고 말했다.

중소형사의 ‘버티기’는 녹록지 않을 것으로 전망된다. 최근 5년 동안 국내 증권업의 평균 자기자본이익률(ROE)은 4.8%로 2000년대 7.8%에 비해 후퇴했다. 특히 상위 10개사의 ROE 평균은 2000년대 8.8%에서 2010년대 5.3%로 낮아졌는데 같은 기간 중소형사는 7.6%에서 2.6%로 하락폭이 컸다. 또 다른 소형사의 한 관계자는 “이미 경쟁이 너무 치열하다”며 “대형화 유도 전략 방향이 맞지만 (소형사에) 신규 사업 인가처럼 숨통을 틔워줄 정책이 필요하다”고 토로했다.

지난해 중소형 증권사의 매각 바람이 불며 하이투자증권(DGB금융그룹 인수), SK증권(001510)(J&W파트너스 인수) 등이 새 주인을 찾은 것도 이런 분위기의 연장선이다. 골든브릿지증권은 상상인그룹이 인수해 이름을 상상인증권으로 바꿨고 바로투자증권은 카카오의 자회사(카카오페이)에 편입되기 위해 금융당국의 절차를 밟고 있다.