네 발로 움직이던 유인원이 똑바로 서서 걷기까지는 수백만 년이 걸렸다. 인간은 왜 직립보행을 하게 됐을까. 도구를 사용하기 위해 두 손이 자유로워져야 했기 때문으로 알고 있는 이들이 많지만 사실이 아니다. 기후변화로 인해 수컷 원숭이들은 숲이 아니라 초원에서 먹이를 찾아야 했다. 나무 위가 아니라 땅으로 내려와 움직여야 했고, 웅크려 앉아 땅바닥을 뒤질 일이 많아졌다. 그에 따라 신체구조가 변화했다. 직립보행은 기후변화에 따른 적응의 산물이었지, 도구를 사용하기 위한 것이 아니었다.

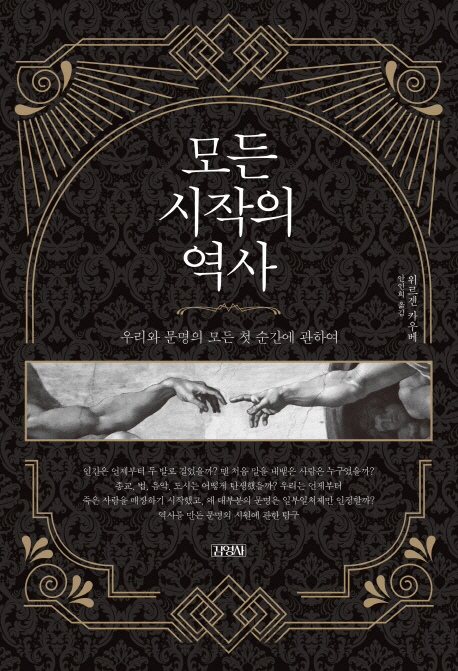

신작 ‘모든 시작의 역사’는 이처럼 인류의 기원과 문명의 기초가 잘 짜인 각본하에 탄생한 것이 아니라고 말한다. 바로 우연과 시행착오로 뒤섞인 혁명의 결과였다. 저자 위르겐 카우베는 독일의 가장 영향력 있는 권위지인 ‘프랑크푸르트 알게마이네 차이퉁’의 공동발행인이자 손꼽히는 학술 분야 저술가다. 저자는 고고학과 철학에서 생물학까지 경계를 넘나들며 문명의 기원에 관한 기존의 통설에 의문을 표한다. 특히 그는 ‘목적이 이끄는 결정론적 시각을 경계해야 한다’고 책 전반에 걸쳐 강조한다.

우리가 잘 알지 못했던 흥미로운 시작의 역사는 더 많다. 흔히 말하기는 다른 사람에게 메시지를 전달하기 위해 생겨났을 것이라고 생각한다. 하지만 식사하면서 내는 쩝쩝 소리와 같은 ‘소리 그루밍’에서 말하기가 시작됐다는 가설이 유력하다고 저자는 말한다. 또 돈은 물물교환을 효율적인 상거래로 바꾸기 위해 발명된 것이 아니라 신에게 바치는 공물에서 출발했다. 특히 저자는 문명의 시작이 내포하는 상징에 집중한다. ‘숫자의 시작’을 다루면서 셈하기의 체계나 수학의 기원을 이해하는 데서 더 나아가 ‘경작지는 얼마나 큰가. 거기서 얼마나 많은 경작물을 기대할 수 있나’와 같은 도시의 사회·경제·문화적인 문제가 숫자의 발전과 보조를 같이 했다는 것을 보여준다.

책은 문명의 역사와 함께 진화하는 공동체의 모습도 보여준다. 공동체 형성의 토대를 마련한 종교와 언어의 시작을 거쳐 사회의 제도와 규범을 세운 법과 일부일처제의 시작까지 문명사의 결정적 장면들을 고루 살핀다. 2만1,800원.