젊은 여자가 미용실로 전화를 걸어 “수요일 12시로 예약할 수 있을까요”로 묻는다. 미용실 직원이 “12시에는 예약이 꽉 차 있다”고 답하자 다시 “10시부터 12시 사이에 예약 가능한 때가 언제냐”고 다시 묻는다. 미용실 직원이 “무엇을 할 거냐”고 묻자 “헤어 컷”이라고 말해준다. 미용실 직원은 “10시 예약이 가능하다”며 예약자의 성을 묻는다. 여자가 “리사”라고 전해주면서 예약은 끝났다.

미용실로 전화를 건 것은 사람이 아니다. 구글의 AI플랫폼 구글 어시스턴트의 목소리다. 이는 작년 구글 개발자 회의 때 시연된 장면이다.

AI플랫폼이 시나브로 우리 삶 곳곳에 스며들고 있다. 인간을 돕는 보조수단을 뛰어넘어 점차 산업 전반을 좌우할 핵심수단으로 커지며 국내외 업계 간 주도권 다툼도 치열해질 전망이다.

7일 정보기술(IT) 업계에 따르면 게임업체 엔씨소프트는 올해 안에 대표 게임 ‘리니지’에 AI기반 음성명령을 도입할 계획이다. 게임 중간에 아이템을 사거나 간단한 정보를 확인하고 특정 움직임을 지시하는, 게임의 판도에 큰 영향을 주지 않는 분야부터 적용한다. 엔씨소프트는 2011년부터 윤송이 사장이 AI를 핵심 기술로 꼽고 별도조직을 꾸려 연구개발(R&D)을 진행했으며 현재 150여명의 인력을 두고 있다. 지난 4일 방한해 “첫째도, 둘째도 AI”라는 메시지를 전한 손정의 소프트뱅크 회장이 주요그룹 총수와 따로 만나면서 규모 면에서 한 수 아래인 엔씨소프트의 김택진 대표를 함께 초청한 것도 AI 때문으로 전해졌다.

삼성전자의 모바일·가전에 탑재된 AI플랫폼 ‘빅스비’는 테마파크 에버랜드에서도 요긴하게 쓸 수 있다. 빅스비에 “티익스프레스(롤러코스터) 대기시간”이나 “판다 뮤지컬 공연시간”등을 물으면 바로 해당 정보를 알려준다.

2017년 국내에서 AI스피커가 잇달아 출시하며 아리아(SKT AI플랫폼 ‘누구’의 호칭)와 지니야(KT AI플랫폼 ‘기가지니’ 호칭)의 경쟁이 본격화할 때만 하더라도 AI스피커의 역할은 그날 날씨를 알려주거나 음악을 재생해주는 정도였다면 2년 새 빅데이터와 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 발달과 더불어 훨씬 똑똑한 팔방미인으로 거듭난 셈이다. AI가 고도화할수록 전문성이 필요한 의료나 교육, 돌봄 영역에도 폭넓게 적용될 전망이다.

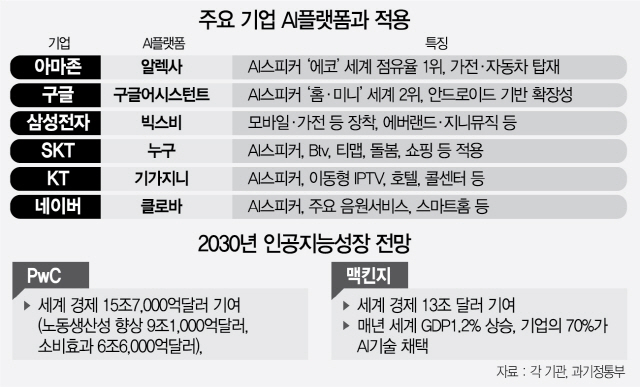

하지만 국내 IT기업들의 AI플랫폼 시장 진출은 다소 늦은 편이다. 세계로 눈을 돌리면 아마존의 ‘알렉사’와 구글의 ‘구글어시스턴트’ 등이 이미 시장을 휘어잡고 있다. AI스피커 시장만 보면 일찌감치 이 분야를 개척한 아마존의 ‘에코’가 지난 1·4분기 세계 시장 21.7%를 장악했고 구글은 18%를 차지했다. 이어 바이두와 알리바바, 샤오미가 거대한 자국 시장을 앞세워 세를 불린 가운데 한국 기업들은 총합이 3% 미만에 불과하다. 아마존의 ‘알렉사’는 스피커를 넘어 LG전자 TV와 기아차 등과 협력해 가전, 자동차로 보폭을 넓히고 있다. 구글 역시 모바일 운영체제 안드로이드의 지배력을 앞세워 생태계를 확장 중이다. 아마존과 마이크로소프트, 구글 등은 클라우드 서비스 제공자의 이점을 살려 빅데이터·AI 서비스 경쟁력을 빠르게 높이는 모양새다.

아직은 AI플랫폼의 기능이 제한적이다 보니 서로 간 경쟁보다는 각자 입지를 넓히는 수준이다. 그러나 10년 뒤는 완전 다른 세상이 전개된다. 글로벌 컨설팅사 PwC는 2030년 AI가 세계 경제에 이바지하는 규모가 15조7,000억달러에 이를 것으로 전망했다. 이중 노동생산성 향상 부문이 9조1,000억 달러를 차지한다. 맥킨지는 2030년 기업의 70%가 AI기술을 채택하고 AI가 매년 세계총생산(GDP)을 1.2% 끌어올릴 것으로 내다봤다. 앞으로 10년간 AI기술을 어떻게 갈고 닦느냐에 경제 패권이 달린 것이다. 우리 정부도 이런 위기감을 바탕으로 AI 기술력의 원천인 데이터 확보를 위해 2023년까지 국내 데이터시장을 30조원 규모로 키우고, 인공지능 분야 유니콘기업 10개 육성과 인공지능 융합 클러스터 조성, 데이터·인공지능(AI) 분야 전문 인력 1만명 양성 등 목표를 제시했다.

전문가들은 국내 AI 경쟁력 강화를 위해 선택과 집중이 중요하다고 입을 모은다. 김윤 SK텔레콤 AI센터장은 “여러 기능보다는 한가지라도 끝까지 사용자에게 편리한 AI가 살아남는다”며 “한국 상황에 맞는 기술에 집중해 투자해야 성공할 수 있다”고 말했다.