8월 물가 상승률이 마이너스를 기록함에 따라 디플레이션 우려가 나오면서 대형마트 업계에 공포가 번지고 있다. 나날이 치솟는 장바구니 물가와는 무관한 ‘지표상의 마이너스 물가’지만 만에 하나 디플레이션이 현실화할 경우 치명적인 매출 감소가 발생할 것이라는 우려가 나온다. 각종 규제와 이커머스의 약진으로 그렇지 않아도 힘든 가운데 더 큰 악재를 만날 수 있다는 게 대형마트 업계의 걱정이다.

4일 대형 마트 업계는 소비자 물가가 하락하는 디플레이션이 실제로 발생할 가능성이 있는지를 긴급 점검했다. 실제로 마트에서 판매 중인 품목들의 가격이 내려갈 가능성은 낮지만 고객들의 소비심리는 더욱 위축될 가능성이 크다고 결론 내린 것으로 알려졌다. 대형마트 판매 상품은 경기에 민감한 이른바 ‘서민 품목’이 대부분이어서 대중의 소비 심리가 위축될 경우 백화점 등 프리미엄 제품 판매 채널에 비해 대형마트가 상대적으로 더 큰 타격을 받는다.

이론적으로 디플레이션이 발생하면 소비자들은 상품 구입을 미룬다. 기다리면 가격이 떨어질 것이라는 기대 때문에 최대한 소비를 자제한다. 이는 기업의 재고 누적과 생산 축소, 감원으로 이어진다. 이는 다시 소비자들의 전체적인 구매력이 축소를 낳고 소매 상품 판매 채널의 매출은 더욱 줄어들게 된다. 그 중에서도 서민을 상대하는 채널인 대형마트가 가장 먼저 어려움을 겪게 될 것은 자명한 일이다.

대형마트가 더욱 두려워하는 부분은 지표로는 물가가 제자리 또는 마이너스지만 현장에서 체감하는 생활 물가는 오히려 상승했다는 점이다. 이날 서울경제가 한 대형 마트에서 만난 소비자는 “물가가 마이너스라는데 10만원 들고 와서는 마트에서 살 게 없다는 점은 달라진 게 없고 오히려 체감 물가는 대폭 올랐다”면서 “유류세 인하 효과 등으로 지표상의 물가는 내려갔을지 모르지만 장바구니 물가가 최근 수년 동안 급상승한 것에는 모든 소비자가 동의할 것”이라고 말했다.

실제로 최근 2년간 최저임금이 29.1% 오르면서 생산과 유통 과정에 사람의 손이 많이 가는 소비재는 대부분 가격이 올랐다. 여기에 내년 1월1일 300인 미만 기업에도 주 52시간 근무제가 적용되면 중소기업 생산 제품 가격도 상승할 가능성이 크다. 한 유통업체 관계자는 “최근 마트를 찾는 소비자 중에 왜 이렇게 비싸냐고 하는 경우가 많다”면서 “이런 가격이라면 힘들게 차 몰고 마트에 올 이유가 없다고 하는 고객이 늘고 있다”고 말했다.

주말이면 온 가족이 대형 마트에서 카트를 몰고 쇼핑하는 광경도 ‘옛 추억’이 돼 가고 있는 게 현실이다. 이커머스 분야가 급성장하면서 굳이 어렵게 주차하고 힘들게 카트를 밀며 장을 볼 이유가 점점 없어지고 있다. 백화점에서 파는 프리미엄 상품이 아니라면 포털사이트 가격비교를 통해 최저가 제품을 사는 게 낫다고 판단하는 소비자가 훨씬 많다. 대형 마트의 ‘마지막 보루’로 여겨졌던 신선식품 분야도 마켓컬리 등장 이후 기존 이커머스 플레이어가 신선식품 분야를 일제히 강화하면서 이 분야에서도 마트의 메리트가 사라졌다.

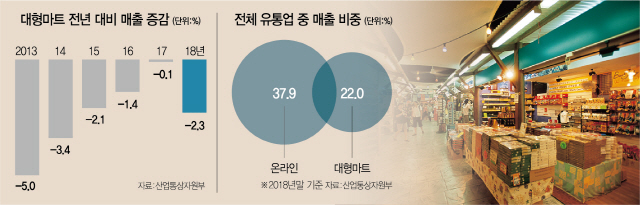

여기에 대형 마트의 전성시대에 생긴 규제가 완화되긴커녕 더욱 강화되면서 대형 마트는 더욱 설 곳이 좁아진 상태다. 산업통상부 자료에 따르면 대형 마트는 지난 2013년 전년 대비 매출이 5.0% 감소한 이후 2014년 -3.4%, 2015년 -2.1%, 2016년 -1.4%, 2017년 -0.1%, 2018년 -2.3% 등 매년 매출이 줄어들고 있다. 유통업 전체에서 차지하는 비중도 이미 온라인에 따라잡혔다. 지난해 대형마트 매출 비중은 22.0%에 불과했고 온라인은 37.9%까지 성장한 상태다.

대형마트는 생존을 위한 구조조정을 더욱 가속화할 것으로 전망된다. 점포 매각, 토지 등 자산 유동화, 비효율 자체브랜드(PB) 품목 폐지 등 몸집 줄이기에 집중할 것으로 예상된다.

익명의 서울 시내 대학 경제학과 교수는 “프리미엄 상품 사는 사람은 아직 백화점을 이용하지만 싼 물건 찾는 빨리 필요한 사람이 대형마트에서 온라인으로 이동한 점에 주목해야 한다”면서 “온라인에서 대형마트과 이커머스가 동등하게 경쟁할 수 있도록 규제를 완화할 필요가 있다”고 말했다.