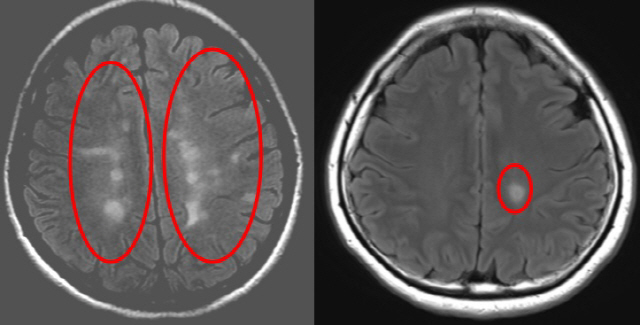

면역체계 이상으로 뇌와 척수신경에 염증이 생겨 감각이상, 어지럼증, 보행·배변장애 등을 유발하는 다발경화증. 국내 연간 진료인원이 2,500~2,600명 수준으로 적은 편인데 젊은 환자일수록 초기부터 뇌 염증 정도가 심해지는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

김성민(서울대병원)·신현준(전북대병원) 신경과 교수와 김호진 국립암센터 전문의 연구팀이 국내 17개 대형병원 다발경화증 환자 266명의 뇌자기공명영상과 뇌척수액 검사결과를 분석한 결과다.

17일 연구팀에 따르면 초기 다발경화증 환자의 뇌 염증성 병변 개수가 10년을 주기로 27%씩 늘어났다. 젊은 환자일수록 뇌척수액 검사에서 전신 면역반응도 심했다. 1990년대 출생 환자의 면역글로빈G(IgG) 지수는 75%로 1950년대생(13%)의 5.8배나 됐다.

김 교수는 “국내 다발경화증은 서양에 비해 비교적 가벼운 질병으로 여겨져 왔지만 최근 젊은층을 중심으로 초기부터 증상이 심하거나 잦은 재발을 호소하는 환자가 많아져 적극적인 조기 진단과 고효능 약제 사용을 고려해야 한다”고 강조했다.

다발경화증은 체내 면역체계가 우리 몸의 일부를 스스로 파괴하는 자가면역질환의 일종. 뇌·척추(척수)신경에 염증이 생겨 ‘전선(電線)의 피복’처럼 신경을 둘러싼 절연체인 수초가 손상되고 뇌에서 나오는 신경자극 전달이 방해를 받는다. 이에 따라 감각이상(얼얼한 느낌, 화끈거림 등), 어지럼증, 보행·배변장애 등을 유발하고 심하면 하반신·팔다리 등이 마비돼 100m를 걷기도 힘들어진다.

적도에서 멀리 떨어진 지역, 특히 햇볕 노출이 적은 북유럽 등에서 발병률이 높다. 반면 우리나라를 비롯한 아시아권에서는 유병율이 낮고 증상도 가벼운 것으로 알려져 있었다. 해외연구에 따르면 실내생활 증가로 인한 비타민D 결핍, 비만, 야근, 도시화 등 환경 변화는 다발경화증 발병 위험을 높일 수 있다. 전 세계적으로 200만~250만명의 환자가 있는 것으로 추정되며 미국의 경우 30세 이상 성인 1,000명당 1명꼴로 발병한다.

김 교수는 “적절한 치료로 진행을 억제하면 신경장애를 최소화할 수 있다”며 “주로 고용량 스테로이드를 집중 투약해 염증을 억제한 뒤 재발 빈도를 줄이고 진행을 억제하는 완화치료를 해왔는데 최근 자가주사제와 먹는 약 등 새로운 치료제가 국내에 많이 도입됐다”고 설명했다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘다발성경화증 및 관련장애’(Multiple Sclerosis and Related Disorders)에 발표됐다.