연인들의 대화 한 토막. A가 사랑 고백을 했더니만 뜻밖에도 그의 연인 B는 자신을 사랑하지 말라고 말한다. 이유는 간단하다. ‘불완전한 인간을 사랑하는 건 허망한 짓’이라는 것이다. 얼추 맞는 말이다. 대개의 인간은 거짓되고 연약하고 추한 면을 가지고 있다. 그렇지 않은 희귀한 사람이더라도 그이 역시 죽을 운명이다. 이런 존재를 믿고 어떻게 사랑할 수 있단 말인가. B가 생각하는 사랑은 영원한 사랑이다. 영원한 사랑은 영원하고 완벽하고 절대적인 대상만을 원한다. 인간은 이런 대상이 될 수 없다. 그렇다면 인간은 무엇을 사랑할 수 있을까. 신일까. 하지만 신을 사랑할 자격과 능력이 인간에게 있다는 말인가. 아니, B의 말은 그냥 A를 사랑하지 않는다는 에두른 표현일 수 있다.

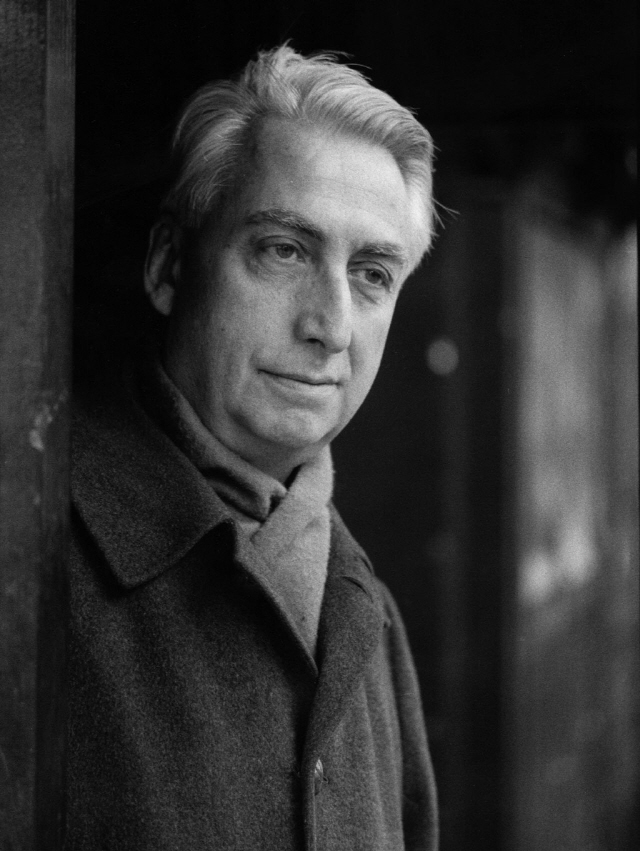

롤랑 바르트는 ‘사랑의 단상’에서 “오늘날 사랑의 담론이 지극히 외로운 처지에 놓여 있다”고 갈파한 적이 있다. 사랑이란 낱말은 수없이 언급되지만 그럴수록 사랑은 보호받지 못하며 심지어 버림받고 있다. 사랑은 시, 소설, 영화, TV 드라마 등에 빠짐없이 출몰하지만 상투적인 이야기만 이어질 뿐이다. 사랑에 대한 진지한 성찰의 기미는 거의 찾기 힘들다. 상황이 이렇다면 그나마 위의 연애담은 고무적인 일이다. 사랑을 묻는 첫걸음을 뗐기 때문이다.

한과 멜랑콜리는 모두 사랑으로부터 발원된 것이다. 그런데 사랑의 모습이 사뭇 다르다. 자타(自他)의 구분을 전제한다면 한은 ‘타자’ 중심의 사랑 위에서, 반면에 멜랑콜리는 ‘자기’ 중심의 사랑 위에서 구축된 정조다. 말 그대로 타자 중심의 사랑은 사랑의 대상을, 자기 중심의 사랑은 사랑하는 주체를 중심에 둔다. 그래서 전자는 자기희생이, 후자는 자기자유가 강조된다. 그러다 보니 전자는 노예적 굴종으로, 후자는 폭력적 강압으로 비쳐지기도 한다.

하지만 깊숙이 들여다보면 자기와 타자를 선명하게 구분하기는 어렵다. ‘내 속엔 내가 너무도 많아’라는 유행가 가사도 알려주듯이 나는 나도 모르는 숱한 타자들로 구성돼 있다. 껍질을 모조리 벗겨도 양파가 나오지 않듯 참된 나를 찾기는 힘들다. 반면 타자라는 것도 내 인식망에 걸려든 것으로 기실 나의 투영인 경우가 허다하다. 자타의 기준으로 사랑의 두 형태를 비교하는 것은 일정한 한계 위에서만 가능한 일이다. 상대적으로 강조점을 어디에 두느냐의 문제일 뿐이다.

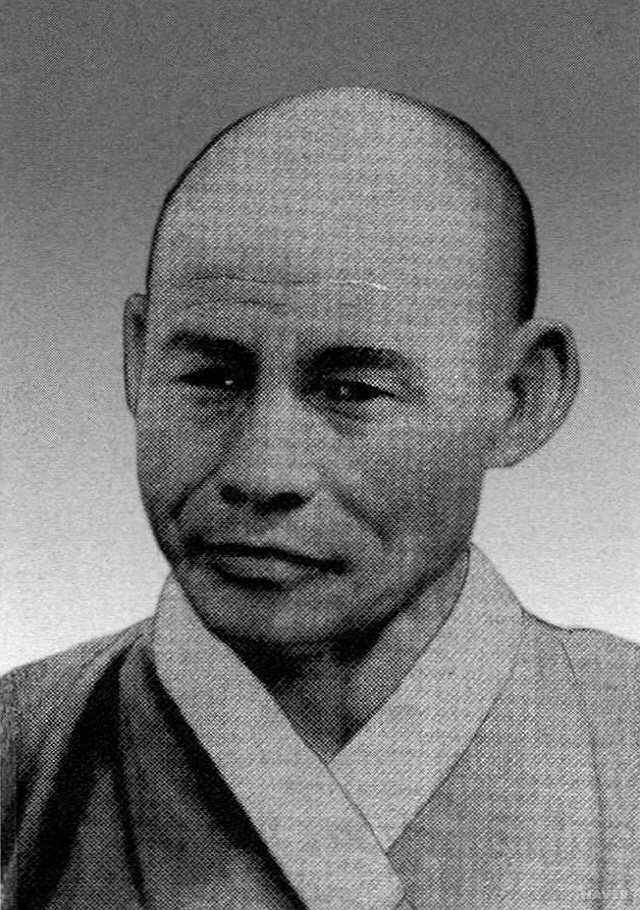

만해 한용운은 서양의 사랑론을 처음 비판적으로 접근했던 지식인이었다. 그렇다고 꽉 막힌 민족주의자는 아니다. 러시아와 일본의 근대화된 모습을 직접 눈으로 보고자 했을 만큼 타문화에 개방적인 인물이었다. 만해의 시 ‘복종’은 이렇게 시작된다. “남들은 자유를 사랑한다지마는 나는 복종을 좋아하야요. 자유를 모르는 것은 아니지만, 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달금합니다.” 지식인들 사이에서 자유연애가 유행하던 시절 만해는 복종을 찬미한다. 봉건적 사랑관을 무조건 옹호하려는 게 아니다. 만해는 어설픈 자유연애에 가려진 참된 사랑의 가치를 드러내고 싶었으며 자유연애의 문제점은 사랑을 위해 ‘선선히’ 자기(자유)를 제약하지 못한다는 데 있다고 보았다.

자유연애의 참모습은 나르시시즘이다. 에고이즘과 구분되는 자기애다. 타자를 자기처럼 사랑하는 이타적인 모습까지도 포함한다는 점에서 나르시시즘은 협소한 에고이즘과는 구분된다. 우리는 어느덧 이런 나르시시즘을 신봉하고 있다. 이타적인 행위마저 오로지 나의 즐거움으로 환원해야만 직성이 풀리는 나르시시즘이 사랑의 전부인 줄 알고 있다. 우리는 ‘아름다운 자유보다도 달금’한 사랑을 잘 모른다. 그런데 이런 무지는 위태롭다. 연인 A와 B는 오랜 연애 중이다. 어느 날 연인 A가 망설이다가 B에게 이렇게 실토한다. ‘실은 난 널 사랑한 게 아니고 네게 비친 내 모습을 사랑한 거야.’ 과연 이 말을 듣고 아무렇지도 않을 사람이 있을까.

나를 진정 사랑할 줄 아는 사람만이 타자를 사랑할 수 있다. 특히 못난 내 모습까지 사랑할 줄 아는 사람만이 그렇다. 역으로 타자를 진정 사랑할 줄 아는 사람만이 자신을 사랑할 수 있다. 이 경우도 힘없고 헐벗은 타자마저 사랑할 줄 아는 사람이 그렇다. 자기 사랑과 타자 사랑이 이처럼 원환처럼 맞물려 있다면 자타는 주변으로 밀려가고 사랑이 중심에 들어선다. ‘사랑을 알 때까지 자라(김수영)’난 성숙한 사람만이 나도 타자도 사랑할 수 있다. 여기서 성숙한 사람이란 사랑이 육화된 자, 곧 사랑 그 자체라고 말할 수 있다.

그렇다면 ‘사랑이 사랑하는 것’이다. 문장 수준에서 보자면 주어와 동사가 한 몸을 이룬다. 그럼 목적어는. 자기중심적 사랑에서는 목적어가 ‘나’이며 타자 중심적 사랑에서는 ‘너’이다. 나와 너 모두 불완전하고 볼품없는 존재일 진대 과연 사랑받을 만한 가치가 있기는 한 것일까. 다시 만해에게 기대보자. 만해는 ‘사랑을 사랑하야요’에서 “나는 당신의 ‘사랑’을 사랑하야요”라고 노래한다. 당신을 사랑한다고 말하지 않았다. 대신 당신의 사랑, 즉 당신이 사랑할 수 있는 가능성, 그 사랑의 씨앗을 사랑한다고 말한다. 만해에게 나와 당신은 그저 사랑이 싹틀 빈자리에 불과하다. 그리고 사랑만큼은 어떤 경우든 사랑받을 만한 가치가 있다.

이렇게 해서 ‘사랑은 사랑을 사랑한다’는 기묘한 동어반복 문장이 완성된다. 만해의 사랑관은 자기도 타자도 아닌 ‘사랑’이 중심을 이룬다. 고립된 ‘나’와 ‘너’는 애초부터 사랑할 수도 사랑을 받을 수도 없는 자격미달자다. 눈밭에서 눈덩이를 굴리듯 사랑에 뒤엉켜 사랑을 키워나갈 때만 너나 할 것 없이 사랑스러운 존재가 될 수 있다.