“야구 팬들은 선동열이라고 하면 순탄하게 야구만 해온 사람으로 알고 있습니다. 하지만 일본에 진출한 첫해에 3부 리그까지 강등되는 실패를 맛봤습니다. 결혼을 앞둔 딸과 청년들에게 실패와 좌절을 극복한 경험담을 전달하면 좋겠다는 생각에 책을 내게 됐습니다.”

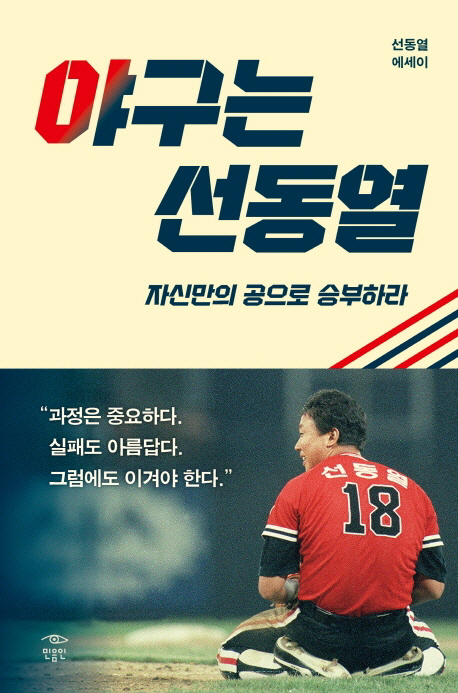

선동열(56·사진) 전 야구 국가대표팀 감독은 22일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 에세이 ‘야구는 선동열’ 출간 기념 기자간담회에서 48년 야구 인생에 대해 이같이 회고했다. ‘한국 야구의 살아있는 전설’ ‘국보급 투수’ 등 온갖 수식어가 붙는 한국 최고의 야구 선수로 기록된 선 전 감독이지만 스스로는 자신의 야구 인생이 좌절과 실패의 시행착오로 가득했다고 평가했다. 그는 “야구에 대한 철학과 지도자로서 갖고 있는 생각을 책으로 정리하겠다고 시작했지만 막상 쓰고 나니 자기반성과 성찰로 가득했다. 지도자로서도 많이 부족했다는 생각도 든다”고 반추했다.

책은 ‘나는 국보가 아니다’라는 반성 같은 고백으로 시작된다. 선 전 감독은 에세이에서 지난 1996년 일본 주니치 드래곤스로 이적한 뒤 부상으로 2군에서 재활치료를 하며 3군까지 떨어진 경험부터 재팬시리즈 우승까지 일본 진출 이후 실패와 성공을 다루고 있다. 그는 “일본에서 실패와 좌절을 맛보면서 부끄러웠다. ‘우물 안 개구리였다. 이것밖에 안 되는구나’라는 생각과 함께 ‘그래도 최선을 다해서 나 자신에게 부끄럽지 않아야 한다’는 생각을 했다”고 당시를 회고했다. 그는 “당시 언론에서 저에 대해 ‘국보’라는 표현을 썼지만 정말 부끄러웠다”고 고백하기도 했다.

현역 때 가장 아쉬운 점으로 다양한 구종(球種)을 살리지 못한 점을 꼽았다. 그는 “나는 체구에 비해 손발이 작은 편이다. 한창때 손가락을 찢으면 포크볼을 잘 던질 수 있을 것 같은 생각에 병원까지 갔다가 볼 스피드나 제구력에 문제가 생길 수 있으니 하지 말라는 의사의 만류로 그냥 돌아온 기억도 있다”며 “체인지볼이나 포크볼을 잘 구사했으면 제 야구 성적이 더 좋지 않았을까 생각한다”고 말했다.

선동열의 야구 인생에 고(故) 최동원 선수와의 인연도 빠질 수 없는 대목이다. 그는 “1982년 세계야구선수권대회 때 같이 합숙하면서 동원이 형과의 첫 만남이 시작됐다. 당시 그는 나의 우상이었다”며 말문을 열었다. 이어 “그 형을 따라잡기 위해 열심히 했던 것 같다. 지금의 선동열이 있을 수 있던 것도 최동원이라는 목표가 있었기 때문에 가능했다”고 설명했다.

지난해 국가대표 감독직에서 스스로 물러난 선 전 감독은 현재 자신을 상황을 “인생에서 마지막 기회를 기다리고 있다”는 말로 대신했다. 그는 “선수가 첫 번째, 지도자 생활이 두 번째 기회였다면 현재 세 번째 기회를 기다리고 있다”며 “앞으로의 남은 3분의1의 인생은 야구 팬과 발전을 위해서 써야 하지 않을까 하는 생각에 내년에 미국 메이저리그 뉴욕 양키스 팀으로 연수를 떠난다. 선진 야구 시스템을 배워온 뒤 후배들을 위해서 쓰겠다”고 말했다.