“주 52시간제에서 가장 중요한 문제는 개인 스스로 일할 권리조차 국가가 막는다는 것입니다.”

장병규 4차산업혁명위원회 위원장은 25일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 ‘4차 산업혁명 대정부 권고안’ 관련 기자간담회에서 일률적인 주 52시간제 도입을 놓고 작심한 듯 정부에 직언을 던졌다. 스타트업 직원들이 주 52시간을 훌쩍 넘는 장시간 근로를 기꺼이 감수하는 것은 자신의 이익과 발전을 위한 선택인데 내년부터 50인 이상 사업장까지 근로시간 단축이 적용되면 궁극적으로 국가가 바라는 방향과 반대의 결과를 낳을 수 있다는 얘기다. 국회에서 표류 중인 ‘데이터 3법(개인정보보호법·정보통신망법·신용정보보호법)’을 놓고도 “사회적 합의까지 마쳤는데 (국회 문턱을 넘지 못해) 많이 아쉽고 실망스럽다”며 “국민을 위한 대의는 무엇인가”라며 유감을 드러냈다.

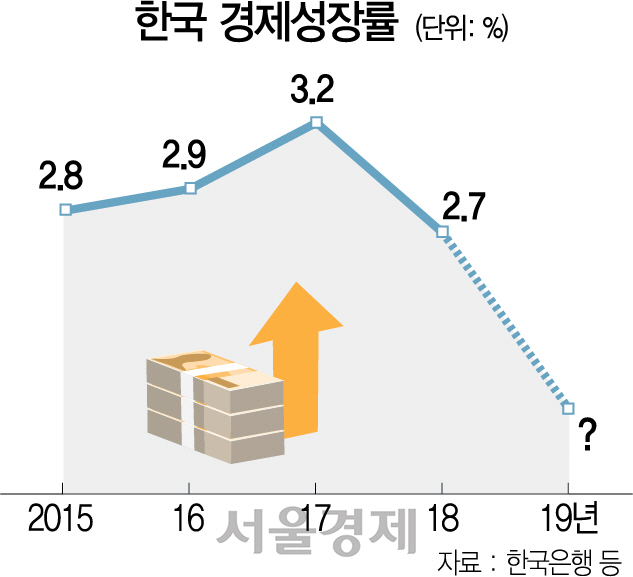

이날 4차산업위가 내놓은 권고안은 강제력이 없다. 하지만 올해 우리 경제가 성장률 1%대로 추락할 위기에 직면한 상황에서 대통령 직속기구가 규제혁신의 신호등을 켠 것만으로도 소관 정부부처들에는 상당한 압박으로 작용할 것으로 전망된다.

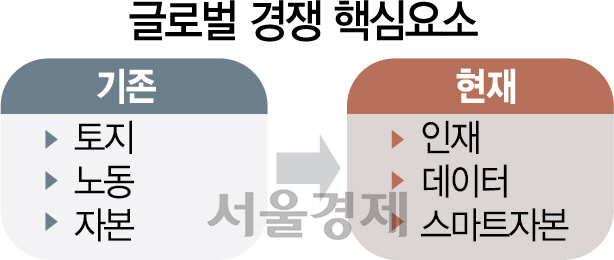

◇‘데이터·인재·스마트자본’ 경쟁 핵심=권고안은 4차 산업혁명이 단순한 기술 변화가 아니라 과학기술과 산업경제, 사회제도까지 이어지는 전체적 관점의 변화라는 데서 출발한다. 불확실성이 가득한 급변의 시대에는 기존의 규칙이 기능하지 않을 수 있는 만큼 새로운 시각이 필요하다는 뜻이다. 넷플릭스나 유튜브가 국내 미디어 시장을 파고들며 지상파나 국내 드라마 제작사를 위협한 사례가 단적인 사례다. 이는 내수시장에 안주하는 것만으로는 기업의 경영과 일자리 유지를 장담하기 어려워졌음을 시사한다. 경제 규모가 커지고 전 세계적으로 개방되면서 경제성장을 정부가 주도하는 데도 한계가 한층 뚜렷해졌다. 인재가 생산수단을 스스로 가진 점도 큰 변화다. 네이버서 일하다 구글로 이직해도 업무환경이 바뀌지 않고 일한 시간보다는 성과로 평가받는다. 전통적 경쟁요소로 꼽히던 토지와 노동·자본의 자리를 데이터와 인재·스마트자본이 꿰찬 만큼 정책 방향도 바뀌어야 한다는 게 4차산업위의 결론이다. 장 위원장은 “변화에 효과적으로 대응하려면 민간을 중심에 두고 정부는 조력하는 역할을 강화해야 한다는 게 기본원칙”이라고 강조했다.

◇미중 혁신 사례와 조목조목 비교=4차산업위는 이날 미국과 중국의 혁신사례를 이례적으로 조목조목 짚어가며 국내 상황과 비교했다. 특히 인재 양성을 위한 노동·교육 개혁과 관련한 문제에 중점을 뒀다. 장 위원장은 “실리콘밸리에서 (정부나 기업들이 직원들의) 출퇴근 시간을 확인한다는 얘기를 들어본 적 없다”며 한국의 주 52시간제와 비교했다. 장시간 근로를 없애는 방향에는 주 52시간제의 취지에 공감하지만 천편일률적인 제도 적용이 문제라는 게 4차산업위의 판단이다. 그런 차원에서 대안으로 김병관 더불어민주당 의원이 소득 상위 3%는 적용 대상에서 제외하자는 보완법안을 발의한 것을 환기했다.

6대 전략산업 중에서는 바이오헬스 분야가 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 개인 주도형 의료데이터 이용을 활성화하고 글로벌 수준의 규제 합리화에 나설 것을 제안했다. 제조 분야에서는 대기업 중심의 수직적 산업 생태계가 제조업의 걸림돌이 되는 만큼 빅데이터와 산업 플랫폼 구축으로 개방적이고 수평적인 협업 방식을 정착해야 한다고 평가했다. 모빌리티·물류 분야에서는 정부의 선제적·구체적 비전이 없는 점을 꼬집었고 스마트시티는 공공개발 위주로 시장 창출에 실패한 경험을 교훈 삼아 민간기업과 시민 중심으로 정책의 틀을 짜라고 권고했다.

지능화 기반과 관련해서는 데이터의 안전하고 자유로운 이용 기반을 구축하고 정보 활용을 저해하는 ‘망 분리’ 정책을 개선해야 한다고 4차산업위는 당부했다. 아울러 블록체인 기술 활용의 사회적 논의를 시작하자는 의미에서 암호자산의 법적 지위 마련을 과제로 제시했다. 스타트업 활성화를 위해 규제혁신에 신경 써달라는 주문도 곁들여졌다. 이날 장 위원장은 중국이 지난 200여년간 세 차례의 산업혁명 기회를 놓쳐 경제발전이 더뎠다고 진단한 베이징일보의 2013년 2월의 기사 대목을 소개해 정책 당국에 경종을 울리기도 했다.

◇靑 “적극 검토” 화답에도 적용 ‘산 너머 산’=4차산업위의 권고안에 대해 이공주 과학기술보좌관은 “민간이 정부에 바라는 것이 어떠한 모습인지 면밀히 검토하고 정책화할 수 있는 방안을 적극 검토 하겠다”고 화답했다. 실제 이번 안이 나오기까지 청와대와 상당 부분 교감도 이뤄졌다.

다만 주 52시간제 개편 등 핵심과제는 현 정부의 기존 지지층인 노동계를 자극할 수 있고 ‘타다’의 등장으로 갈등이 격화한 모빌리티 문제는 해당 분야 생존권과 국민 편익이 충돌해 접점을 찾는 것조차 쉽지 않다. 바이오헬스나 금융 등의 혁신안도 이해관계자들의 저항을 부를 수 있다. 권고안 상당수는 법을 고쳐야 해 사회적 합의는 물론 여야 합의까지도 이뤄야 한다. 권고안의 실현 가능성에 의문이 제기되는 이유다. 장 위원장은 “논란과 충돌을 피할 수 없다”면서도 “지금까지 효율성에 기반한 패스트 팔로어(빠른 추종자)로 산업을 성장시켰지만 한계를 드러낸 만큼 스스로 변화해 이제는 ‘이끄는 자’가 돼야 한다”고 말했다.