서울시민들에게 경복궁은 공기 같은 존재다. 언제나 그 자리에 있는 경복궁은 어제도 있었고, 내일도 있을 일상이다. 그래서 서울시민들은 경복궁을 건성으로 지나칠 뿐 자주 찾지는 않는다. 경복궁을 찾는 이들은 대부분 외국인 관광객이다. 하지만 조선의 정궁 경복궁은 수많은 이야기와 역사가 깃든 우리의 보물이다. 자료를 검색하고 공부한 후 찾아본다면 이 궁에서 우리 민족만이 공감할 수 있는 풍부한 이야기들을 만날 수 있는 것도 그 때문이다.

광화문을 지나 경내로 들어서면 제일 먼저 눈에 띄는 것이 근정전이다.

근정전으로 가려면 문무백관이 자신의 직위에 따라 도열했던 품계석을 거쳐야 한다. 정조가 품계석을 처음 만들기 전까지 문무백관들은 자신의 직위를 새겨넣은 작은 품급산(品級山)을 각자 들고 있었다. 품계석은 조선에만 있는 것으로, 이웃 나라 중국과 멀리 베트남에 이르기까지 동아시아의 모든 국가는 품급산을 이용했다.

주작(朱雀)이 조각된 계단을 올라 외국인 관광객들 틈에 끼여 근정전을 들여다보면 임금이 앉던 어좌(御座) 뒤로 해, 달, 산, 바다와 숲을 그린 일월오봉도(日月五峯圖)가 걸려 있다. 유승엽 문화관광해설사는 “일월오봉도는 자연의 기운으로 왕을 보호해달라는 염원을 담은 그림”이라며 “일월오봉도가 1만원짜리 지폐에 세종대왕의 배경으로 사용된 것도 그 때문”이라고 설명했다.

근정전 왼편의 경회루로 가는 중간에는 보물 1760호 수정전(修政殿)이 있다. 수정전은 세종 때 지은 집현전이 임진왜란 때 소실된 것을 1867년(고종 4년)에 복원한 것이다.

학식이 상당했던 세종은 집현전 학사들이 받는 스트레스를 십분 이해했다. 그래서 현대적 관점으로 봐도 상당한 특혜를 학사들에게 베풀었다.

놀랍게도 집현전 안에 술 동아리를 놓아두고 학업에 지친 학사들이 술을 마실 수 있도록 했고, 문무백관들이라면 예외 없이 받았던 감사까지 면제해줬다. 세 번째는 집현전이 아닌 집에서 공부하는 학사들도 녹봉을 줬는데 요즘으로 치면 재택근무쯤 되는 셈이다. 그 밖에도 궁궐로 들어오는 진상품을 나눠주기도 했는데, 그중에는 일반인들은 좀처럼 구경하기 힘든 귤이 포함돼 있었다. 재미있는 것은 겉보기에 허름하고 질이 나쁜 물건을 속되게 이르는 ‘진상(進上)’이라는 단어가 바로 이 ‘진상품’에서 유래했다는 것이다.

유 해설사는 “해마다 지역 특산물을 바치는 진상품을 보낼 때 가장 좋은 것을 보냈다가 그다음 해에 흉작으로 품질이 떨어지는 것을 보내게 되면 담당 관리는 문책을 당하기 마련이어서 그저 중간 정도의 특산품을 보내는 게 관례였다”며 “이런 물정을 모르는 신참 관리가 좋은 특산품을 가져오면 고참 관리들이 ‘진상 같은 놈’이라고 질책한 데서 ‘진상’이라는 부정적인 표현이 유래했다”고 말했다.

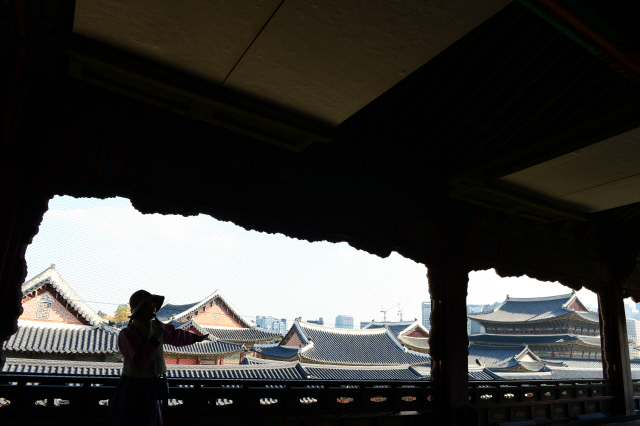

궁에 깃든 이런저런 얘기를 듣는 사이 발걸음은 경회루로 통하는 세 개의 문 중 가운데 문인 함홍문(含弘門) 앞에 멈춰 섰다. 오후2시. 문이 열려 경회루 안으로 들어서니 돌을 다듬어 만든 사각형 기둥과 원형 기둥이 각 24개씩 모두 48개가 2층 누각을 받치고 서 있다. 막상 안으로 들어가 보면 연못 건너편에서 바라보던 모습보다 경회루의 규모는 훨씬 더 크고 웅장하다. 구한말 경회루에서 열린 연회에 1,800명이 참석했다는 기록이 남아 있을 정도니, 그 규모는 미뤄 짐작할 수 있을 정도다.

김해인 경복궁문화관광해설사는 “하늘은 둥글고 땅은 네모라는 천원지방(天圓地方) 사상에 따라 각각 24개의 원기둥과 사각기둥을 배치한 것”이라며 “경회루는 경복궁 창건 당시에는 없던 구조물로 태종의 지시에 따라 천민 출신의 천재적인 건축가 박자청이 축조한 것”이라고 전했다.

경회루에 얽힌 얘기도 한둘이 아니다. 세종 때 집현전 종9품 말단 학자 구종직(丘從直)은 경회루의 경치가 뛰어나다는 말을 듣고 구경하고 싶다는 생각이 들었다. 숙직을 하게 된 구종직은 담을 넘어 경회루로 들어가 연못가를 거닐다 세종과 맞닥뜨렸다. 그를 발견한 세종이 “네가 어떻게 여기에 들어왔느냐?”고 묻자 구종직은 “일찍이 경회루가 아름답다는 말을 들었는데 오늘 밤 다행히 예각(藝閣)의 숙직을 하게 되어 천한 것이 감히 구경하고 있었노라”고 답했다. 왕은 구종직에게 “경전을 외는가?”라고 물었고 구종직이 춘추를 물 흐르듯 외우자 다음날 세종은 구종직을 종9품의 말단직에서 종5품의 부교리(副校理)로 승진시켰다. 과연 풍류를 아는 왕과 신하라고 아니할 수 없다.

하지만 경회루에 아름다운 얘기만 깃든 것은 아니다. 경회루는 단종이 숙부인 수양대군에게 옥새를 넘겨준 비극의 현장이었다. 1453년 계유정난으로 권력을 장악한 수양대군은 1455년(단종3년) 6월 단종을 압박해 이곳에서 옥새를 건네받았다.

연산군 시절에는 쾌락의 공간으로 이용되기도 했다. 연산군은 전국에서 뽑혀온 기생인 흥청 등 3,000여명을 모아 놀았다. ‘흥청망청(興淸亡淸)’이라는 말이 유래된 곳도 바로 이곳 경회루이니, 역사의 양지와 음지가 유별하지 않은 셈이다.

/글·사진=우현석객원기자