‘재주는 곰이 부리고 돈은 왕 서방이 챙긴다’. 한 국제특허 전문 변호사는 특허괴물에 대해 이같이 설명했다. 작은 돈으로 특허를 사들여 기업들을 상대로 무차별 소송을 남발하며 돈을 벌어들이는 행태를 비꼰 것이다. 특허괴물은 다양한 모습으로 나타나고 있다. 특허소송이 큰돈이 된다는 사실이 알려지면서 사모펀드들까지 전주로 등장했다. 특허 업계의 한 관계자는 “글로벌 금융위기 이후 사모펀드들이 뭉칫돈을 싸들고 특허관리회사(NPE)로 몰려들었다”며 “NPE 시장이 본격 성장하는 계기가 됐다”고 말했다. 관련 시장이 커지면서 특허를 이들 회사에 연결해주는 특허 브로커까지 암암리에 활동하고 있는 것으로 알려져 있다.

초기 특허소송은 기업끼리의 소송이었다. 기술을 가진 기업이 후발기업의 시장 진입을 막기 위해 특허를 무기로 소송을 거는 경우가 대부분이었다. 폴라로이드가 코닥을 상대로 15년 동안 벌인 특허소송이 대표적이다. 특허괴물로 불리는 NPE가 등장한 것은 지난 1990년대 후반이다. 제품을 직접 제조하거나 판매하지 않으면서도 보유한 특허를 무기로 다른 기업을 공격했다. 특허 자체가 돈이 된다는 사실이 알려지면서 나타난 현상이다. 1세대 특허괴물로 불리는 인터디지털이 등장한 것도 이때다. 인터디지털은 휴대폰 통신 분야 특허를 무기로 삼성전자·LG전자·노키아 등으로부터 막대한 특허료를 받아냈다.

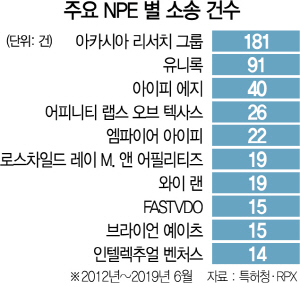

세계 최대 특허괴물로 불리는 인텔렉추얼벤처스(IV)는 2세대 특허괴물의 시대를 열었다. IV는 각 분야의 보유 특허만 3만5,000개, 페이퍼컴퍼니 형태로 거느리는 자회사는 하도 많아 집계가 불가능하다는 얘기가 나올 정도다. 적과 동지를 가리지 않는 무차별 전방위 소송으로 악명을 떨쳤다.

최근 나타난 흐름은 기업들이 특허 AST·RPX 같은 특허 방어펀드를 조성하기 시작했다는 점이다. 일명 디펜시브 특허풀이다. RPX는 참여기업들이 사업 분야별로 필요한 특허를 미리 사들여 회원사가 공유하는 형태로 운영되고 있다. 소니·시스코·엡슨·삼성전자·LG전자 등이 가입돼 있고 여러 가지 방법으로 기업들의 특허 리스크를 관리해준다. RPX는 2008년 설립돼 창업 3년 만에 나스닥에 상장하기도 했다. 최근 10년 동안 급성장하며 특허 관련 여러 개의 자회사를 거느리고 있기도 하다. /탐사기획팀=김정곤기자 mckids@sedaily.com