수입 맥주에 눌려 주춤했던 와인시장이 다시 꿈틀대면서 이제는 화학 첨가제를 넣지 않은 ‘클린와인’인 내추럴와인이 뜨고 있다. 와인이 이젠 대중화를 넘어 성숙기 시장으로 진입하면서 더 새로운 것을 추구하는 소비자들이 내추럴와인에 눈을 뜬 것. 이는 통상적인 와인 대비 신맛이 강하고 독특한 향으로 와인 마니아들 사이에서 ‘극단의 맛’으로 통한다.

5일 유통업계에 따르면 와인 시장도 점차 포화상태로 접어들면서 와인의 차별화 포인트가 가격대가 아닌 성분과 맛으로 쏠리며 내추럴와인에 대한 관심도 높아졌다. 커피가 성숙기 시기에 접어들면 신맛이 강한 ‘스페셜티 커피’를 찾는 고객이 많아지는 것과 유사하게 와인시장 역시 산미가 강한 내추럴와인의 인기는 와인시장의 성숙도를 보여주는 지표라는 설명이다. 내추럴와인은 화학비료나 살충제, 제초제 등을 사용하지 않고 유기농으로 재배한 포도에 이산화황·인공 이스트 등 인공 첨가물 없이 양조한 와인이다. 주요 소비층 역시 새로운 맛과 향에 새로운 것에 익숙한 20~30대로 나타났다.

내추럴와인의 인기가 감지되면서 식품업계도 내추럴와인 전용 브랜드를 내놓거나 레스토랑에서 ‘내추럴 와인’을 페어링으로 들고 나온 호텔도 등장했다. 현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드는 내추럴와인 수입업체에서 전량 매입해 외식업계 처음으로 ‘내추럴와인’을 와인의 새로운 라인으로 최근 선보였다. 내추럴와인은 유럽에서 3~4년 전부터 대중화되기 시작하면서 국내에선 애호가들 사이에서 상대적으로 구하기 힘든 와인으로 여겨졌다. 이번에 출시한 ‘현대그린푸드 내추럴와인’은 말바시나 펫낫, 페코리노 화이트 등 이탈리아 5종으로 6만~7만원대의 가성비 높은 와인으로 구성했다. 내년까지 프랑스산도 도입해 20종으로 확대한다는 계획이다. 현대그린푸드는 “내추럴와인은 소비량이 전세계 와인 시장에서 2~3%만 차지하는 희소가치가 높은 와인으로, 수입업체들이 수입하는 품종을 각각 전량 매입하는 방식으로 전용 내추럴와인을 선보이게 됐다”고 설명했다.

현대그린푸드는 국내에 비교적 생소한 내추럴와인을 알리기 위해 ‘내추럴와인 전문가 양성반’ 클래스도 운영한다. 강사진은 국내 최대 규모 소믈리에 경기대회에서 1위를 차지한 송기범 소믈리에와 아시아 소믈리에 대한 본선에 올랐던 최영준 소믈리에가 맡아 와인 애호가들 사이에서 벌써부터 화제가 되고 있다.

젊은 고객들 사이에서 내추럴와인이 입소문을 타면서 판매량도 늘고 있다. 현대백화점 압구정본점 ‘와인웍스’의 경우 내추럴와인은 올해 초와 비교해 품종 수 40% 증가했다. 와인웍스 관계자는 “내추럴와인에 대한 문의가 늘고 있는데다 찾는 고객의 70% 이상이 2030 고객”이라고 말했다.

호텔에서 내추럴와인도 하나의 테마형으로 자리잡고 있다. 5성급 호텔인 쉐라톤 팔래스 서울 강남은 오는 12월까지 뷔페 레스토랑인 ‘에이치가든’에서 내추럴와인과 어울리는 음식으로 내추럴와인 페어링 페스티벌을 연다. 내추럴와인은 외식으로도 확대돼 최근 외식의 실험실로 꼽히는 이태원, 홍대 등에 내추럴와인 전용바가 속속 생기고 있다. 이태원 ‘슬록’, 연남동 ‘게스트로 펍미러’, 성수동 ‘TBD’, 압구정로데오 ‘에세테라’ 등이 대표적이다.

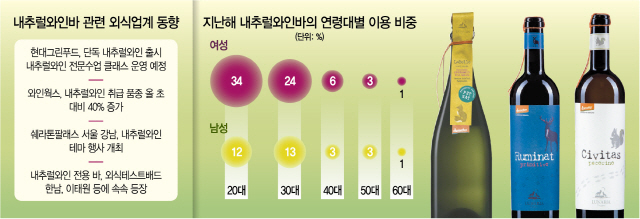

외식업계가 내추럴와인을 와인계의 ‘블루오션’으로 눈독을 들이고 있는 것은 내추럴와인의 고객층 때문이다. 신한카드의 지난해 소비패턴 분석결과에 따르면 내추럴와인을 이용하는 연령대는 남성의 경우 20대(12%), 30대(13%), 40대(3%), 50대(3%), 여성의 경우 20대(34%), 30대(24%), 40대(6%), 50대(3%)등 이다. 내추럴와인이 산미가 풍부한 등 기존 와인과 차별화되는 만큼, 새로움을 추구하는 젊은 고객의 유입이 그만큼 많다는 설명이다.

관세청 수출입무역통계-품목별 수출입실적에 따르면 와인 수익액은 2016년(1억8,561만 달러), 2017년(2억463만 달러), 2018년(2억3,684)달러로 2년 사이 30% 가까이 증가했다.