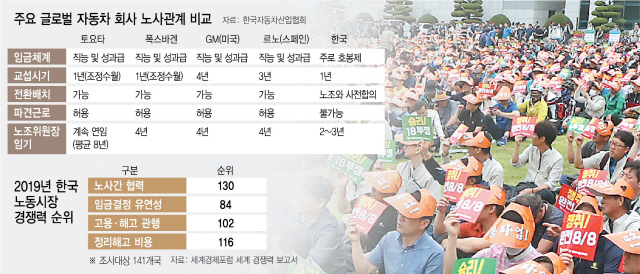

현재 1년인 자동차 업계의 노사 임금협상 주기를 3~4년으로 바꿔 갈등의 악순환을 끊자는 주장이 나왔다. 미국 GM(4년)이나 르노의 스페인 공장(3년)처럼 교섭주기를 길게 하면 매년 되풀이돼온 노사 간의 극단적 갈등을 해소할 수 있다는 취지다.

한국자동차산업협회가 30일 ‘자동차 선진국과의 노사관계 비교평가’를 주제로 개최한 자동차산업 발전포럼에서 김준규 자동차산업협회 조사연구실장은 “미국 GM은 4년마다 협상을 통해 4년간 연도별 임금 인상률을 정해놓기 때문에 소모적인 갈등이 적고 기업이 중장기 계획을 세우기 쉽다”며 “반면 우리는 1년 단위 협상으로 선진 업체 대비 과도한 교섭비용이 발생한다”고 지적했다.

현재 자동차 업체를 비롯한 대부분의 한국 기업에서 ‘매년 임금협상, 2년마다 단체협상’이 고착돼 있고 노조가 임금교섭 때도 단체협약 사항을 요구하는 경우가 자주 발생해 불필요한 갈등이 매년 반복된다는 것이다. 현재 노조법상 단체협약 유효기간은 최대 2년으로 돼 있어 이를 늘리거나 삭제하려면 법을 개정해야 한다.

한국 자동차 업계는 매년 파업으로 몸살을 앓는다. 현대자동차는 지난 2000년 이후 올해와 2007년, 2009년, 2011년을 빼고는 매년 파업을 했다. 기아자동차는 2010년과 2011년을 제외하고 매년 파업을 벌였다. 일본·독일·미국 등 자동차 선진국은 다르다. 습관성 파업을 벌이는 한국과 달리 파업을 최대한 자제한다. 일본 도요타는 2000년대 들어 파업한 적이 없고, 독일 폭스바겐 또한 2004년에 2시간30분, 지난해 2시간 경고성 파업을 벌였을 뿐이다. 미국 GM도 2007년 이틀 파업 이후 지난달 파업이 12년 만이다.

김 실장은 이 같은 차이의 중요한 요인으로 임금협상을 매년 반복하는 한국의 제도와 문화를 꼽았다. 교섭주기가 긴 외국 자동차 기업은 소모적인 갈등을 줄이고 신차 개발 등 생산적인 부분에 역량을 집중할 수 있다. GM의 경우 4년마다 한 번 하는 임금협상에서 매 해의 임금인상률을 미리 정한다. 그리고 4년 후 지난 기간의 인상률을 평가·반영해 새로운 4년의 인상률을 결정한다. GM은 이를 통해 세계에서 가장 수익성 높은 자동차 회사 중 한 곳으로 탈바꿈했다. 르노삼성과 생산물량을 놓고 경쟁 중인 르노의 스페인 공장은 전 세계 148개 자동차 공장 중 생산성 1위(2017년 하버리포트 기준)로 선정되기도 했다.

우리는 다르다. 매년 임금협상을 하고 파업이 임금 인상을 위한 필수과정으로 인식된다. 연말까지 타결하지 못해 해를 넘기고 여름이 돼서야 지난해 임금협상이 타결되는 경우도 부지기수다. 르노삼성은 6월에서야 전년 임단협 협상이 타결됐다. 그야말로 365일 내내 노사갈등이 이어지는 셈이다. 정만기 자동차산업협회장은 “글로벌 경쟁이 심화하면서 선진국 자동차 기업 노조는 단기성과 분배보다 경쟁력 확보를 통한 중장기 일자리 확보가 더 중요하다고 판단했고, 그 결과 협력적 노사관계가 정착됐다”며 “여기에 기여한 비교적 긴 교섭주기를 우리도 도입하면 분규에 의한 소모적인 손실을 줄일 수 있다”고 강조했다.

노사 관계의 안정을 위해 노조위원장(집행부)의 임기를 늘려야 한다는 주장도 나왔다. 노조위원장 임기가 짧아 노조 계파 간 다툼이 그만큼 잦고 선거를 위한 선명성 경쟁의 부작용도 크다는 것이다. 도요타의 경우 노조위원장 일신상 변화가 없으면 계속 연임할 수 있고 평균 8년 정도 위원장직을 수행한다. 폭스바겐과 GM·르노는 임기가 4년이다. 한국은 노조법상 위원장 임기가 3년 이내로 정해져 있어 보통 2년마다 위원장이 바뀐다. 김 실장은 “노조 대표의 임기도 선진국처럼 4년 정도로 늘려 노사 교섭의 안정성을 높여야 한다”며 “파업 시 필요한 찬성률 요건도 현행 조합원 2분의1 찬성에서 더 강화해야 한다”고 지적했다. 폭스바겐은 조합원의 4분의3, GM은 3분의2가 찬성해야 파업을 할 수 있다.

노조의 생산성 향상과 임금 삭감으로 일자리를 지킨 해외 사례도 소개됐다. 폭스바겐이 대표적이다. 1990년대 폭스바겐은 서유럽 내수 시장 위축과 일본 업체의 약진에 따른 위기감으로 ‘일자리 공유(work-sharing)’ 협약을 맺었다. 2년간 고용을 보장받는 대신 근로시간 단축을 통해 인건비를 20% 절감했다. ‘근로시간계좌제’도 도입했다. 초과 근로시간을 최대 연 200시간 내로 적립해 수당 대신 장기휴가 및 조기퇴직으로 활용할 수 있도록 하는 제도다. 대신 근로자는 조업단축 때도 일정한 급여가 보장된다.

한국처럼 정규직 과보호로 인한 노동시장 양극화 문제를 겪던 스페인의 르노 공장 또한 2009년 노사가 임금과 고용의 ‘빅딜’을 성사시켰다. 노조는 임금을 동결하고 초과근로수당을 양보했으며, 회사는 고용 유지와 신차 배정으로 화답했다. 그 결과 시간당 인건비가 유로존 평균의 73%로 낮아지면서 가격 경쟁력이 올라갔고 생산량은 2012년 29만대에서 지난해 49만대로 늘었다. 극한대립으로 치닫고 있는 르노삼성에 시사하는 바가 큰 사례다.

민주노총 금속노조 관계자들도 참석한 이날 행사에서는 노조의 변화를 촉구하는 지적도 이어졌다. 한국자동차부품산업진흥재단 관계자는 질의응답 시간에 “자동차 회사에서 원가는 부품비와 인건비의 합인데, 한국 기업은 인건비가 높아 그만큼 부품비 단가를 낮춰야 하는 실정”이라며 “부품사 붕괴와 양극화 심화는 노조의 기반도 갉아먹는다는 것을 생각해달라”고 토로했다. 김태기 단국대 경제학과 교수는 발표에서 ‘과거의 승리에 매달리려는 유혹은 미래를 만들어나가는 능력만 약화시킬 뿐’이라는 미국노동총연맹(AFL-CIO)의 문구를 소개했다.