서울시가 근로자가 작업장이 안전하지 않다고 판단하면 작업을 중지할 수 있는 권한인 ‘근로자 작업중지권’에 대해 가이드라인을 제작하다 장기 과제로 전환했다. 근로자가 산업재해 위험을 자의적으로 판단하면 노사 간에 소송으로 번질 수 있는데다 사용자가 임금을 지급하지 않을 수도 있기 때문이다. ‘친 노동’ 정책이 오히려 근로자에게 해가 될 수 있는 것으로 전문가들은 도급 승인·임금공시제 등도 역효과가 날 수 있다고 지적했다.

4일 서울시의회에 따르면 “안전사고 위험시 노동자 스스로 작업을 중단할 수 있도록 하는 위험작업 거부권의 도입”을 요청한 신정호 시의원(더불어민주당·양천1)의 질의에 대해 시는 “법적 쟁점으로 부각될 수 있는 노동자의 작업중지권 행사 및 보고 의무, 사용자의 불이익취급 금지의무는 산업안전보건법상 규정과 실례가 성숙된 이후 제시하겠다”고 보고했다.

산안법 26조에서 규정하고 있는 작업중지권은 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 사업주·근로자가 작업을 중단하고 대피할 수 있도록 한 내용이다. 사용자의 경우 같은 법 67조에서 작업중지를 하지 않으면 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있지만 근로자는 시행령에 작업중지를 할 수 있는 세부 조항이 없다. 서울시는 지난 4월 “법적으로 작업중지권이 보장돼 있지만 작업장 내에서 제대로 실행이 되지 않고 있었다”며 “‘노동자 작업중지권이 실제로 효력을 발휘할 수 있도록 7월까지 세부 가이드라인을 마련해 시 관리 사업장부터 즉시 적용할 것”이라고 설명한 바 있다. 시가 의회에 보고한 내용은 사실상 가이드라인을 제시하기 어렵다는 점을 인정한 것이다.

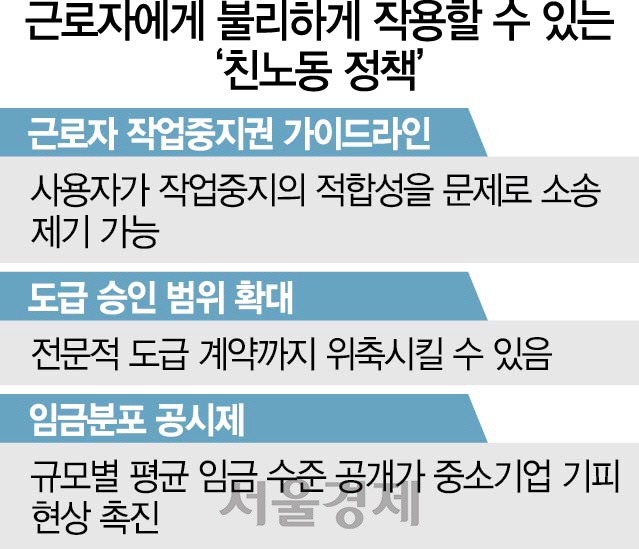

전문가들은 근로자 작업중지권이 오히려 근로자에게 해를 끼칠 수 있다고 지적했다. 익명을 요구한 노무사는 “근로자가 산재 위험이 있다고 판단하고 작업을 중지하면 사용자는 그 행위가 적절한 것인지를 두고 민사 소송을 걸 수 있다”며 “이때 사용자는 ‘근로하지 않았으니 임금도 줄 수 없다’고 나올 가능성이 크다”고 설명했다. 고용부 관계자도 “근로자 작업중지권으로 사업장 내에서 불필요한 논란을 만드는 것보다 사용자가 예방과 대처에 있어 책임을 다하도록 하고 미흡한 경우 처벌하는 것이 산재 예방에 효과적”이라고 밝혔다.

서울시도 ‘근로자 가이드라인’에 따라 근로자가 작업중지를 해 논란이 발생하면 손실 발생 시 구상권 청구 등 법적 책임을 질 수 있다는 점을 우려했다. 서울시 관계자는 “근로자를 위한 정책이 근로자에게 폐가 되면 안 되지 않느냐”며 “이달 중 연구 결과를 바탕으로 신중히 검토할 것”이라고 밝혔다. 서울시는 고용부가 명확한 기준을 내린 폭염(35도) 시 작업중지를 내년 7월부터 적용할 예정이다.

민주노총이 ‘고(故) 김용균 1주기’를 맞아 요구하고 있는 ‘도급 승인 범위 확대’도 오히려 근로자에게 해가 되는 상황을 만들 수 있다. 도급 승인은 도급 계약 체결 시 정부의 허가를 받도록 하는 제도로 내년 1월 시행되는 산안법 개정안(김용균법)과 시행령은 황산 등 부식성 물질을 취급하는 작업으로 범위를 제한했다. 민주노총은 이를 스크린도어·컨베이어벨트 등 위험작업으로 확대해달라고 하고 있지만 오히려 이는 전문성 있는 도급 업체와의 계약을 막는 역효과를 불러올 수 있다.

재계는 고용부가 이달 말 시행할 ‘임금분포공시제’ 역시 청년 취업난을 심화시키는 부작용이 생길 것이라고 지적한다. 임금분포공시제는 업종별·규모별 기업 특성은 물론 성·연령·학력·근속년수 등에 따라 평균 임금수준을 임금정보시스템 홈페이지에 공개하는 정책이다. 재계 관계자는 “개별 근로자 특성에 따른 임금 결정이 어렵게 된다면 임금 운용의 비효율성이 증대될 수밖에 없고 채용도 경직적이게 될 것”이라며 “청년들의 중소기업 기피현상을 부채질해 오히려 취업난이 심각해질 수 있다”고 비판했다. 고용부 관계자는 “우려는 이해하지만 격차를 보여주면 이를 해소하기 위해 기업들이 노력할 수 있다”고 설명했다.