서울 종로구의 삼청동·소격동에서 팔판동·가회동 등지를 아우르는 북촌 지역은 경복궁 옆인 데다 미술관·박물관 등 볼거리가 많아 관광객이 많은 편이다. 그중에서도 외국인 관광객이 더욱 북적이는 곳은 가회동 한옥마을이다. 2014년 기준으로 서울시 전체 한옥 1만2,700여 동 중 1,200여 동이 북촌에 밀집해 있다. 이곳을 찾는 사람들은 눈앞에 펼쳐진 기와지붕들과 운치 있는 골목을 거닐며 조선 시대를 떠올려보곤 한다. 그러나 실상 이곳의 한옥 대부분은 약 80년 전에 지어져, 전통적인 조선의 한옥과는 거리가 멀다.

그 기와집 형성의 핵심적 인물이 근대기 주택 개발업자인 정세권이다. 경남 고성에서 태어난 정세권은 “주택이 합리적이면 그 구조는 과학적, 실용적으로 정비되고 그 용도는 위생상 경제상으로 조화”된다는 소신 있는 주택 철학을 갖고 있었다. 고향 마을의 초가를 모두 기와집으로 바꾸겠다는 꿈을 가졌으나 실현하지 못한 그는 1919년 서울로 상경해 ‘건양사’라는 토목개발회사를 설립하고 주택지 개발에 뛰어들었다. 1920년대의 경성은 도시화가 막 진행되던 때라 인구가 급증하고 있었다. 조선시대 500여 년 간 10만~20만 명 수준이던 한양 인구가 1920년대에 갑자기 25만명이 되고 1940년대에는 100만에 육박했으니 주택 공급이 이를 따라잡지 못했다. 주택 개량에 대한 확고한 신념을 가진 정세권은 한옥 수요를 일찌감치 내다보고 한옥단지 조성에 팔을 걷어붙였다. 익선동 22번지, 계동 99번지, 가회동 31번지와 33번지를 비롯해 성북동 등지에도 한옥단지를 개발했다. 오늘날 우리가 ‘한옥마을’을 떠올리며 찾아가는 곳들이다.

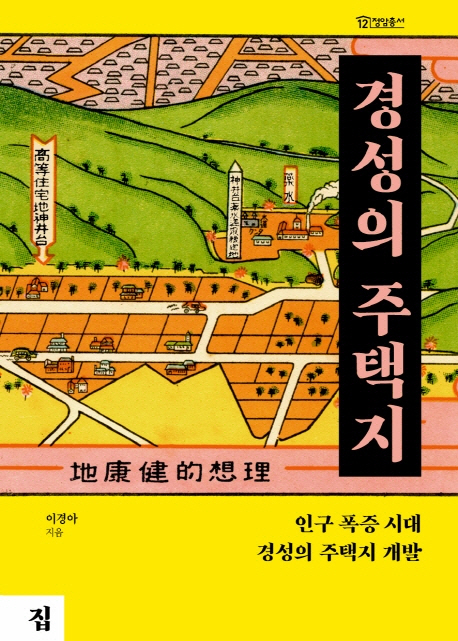

이경아 한국전통문화대학교 교수의 신간 ‘경성의 주택지’는 인구가 폭증하던 시대 경성에서 전개된 주택지 개발을 촘촘하게 들여다봤다. 지금의 부동산시장에 ‘강남3구’ ‘마·용·성’이 있듯 당시 경성에도 ‘이상적인 3대 주택지’가 있었다. 현재의 용산구 후암동 일대인 ‘학강 주택지’는 농지가 최고급 주택지로 바뀐 경우이고, 중구 장충동 일대에 조성된 ‘소화원 주택지’의 위상은 해방 직후 재벌들의 주택지로 이어졌다. 지금의 서대문구 충정로 일대도 최신 주택지로 각광 받았다. 우리나라 최초의 아파트인 ‘충정아파트’가 들어선 이유다. 이 외에도 신당동은 전원주택지로 인기였고, 돈암동은 한양도성 밖 첫 한옥 신도시였다. 노량진과 동작진 사이 흑석리, 지금의 흑석동은 그때의 투기 열풍이 지금도 여전하다. 책을 들고 서울 구석구석을 답사 다녀도 좋을 법한 까닭은 과거의 역사가 현재와 무관하지 않기 때문이다. 2만3,000원.