올 3·4분기 삼성전자 실적 발표가 있자 ‘반도체의 빈자리를 스마트폰이 메웠다’는 분석이 많았다. 반도체 영업이익이 부진한 반면 스마트폰 영업이익은 급증했기 때문이다.

하지만 숫자 이면을 보면 꼭 그렇지도 않다. 사실 스마트폰이 잘 팔리는 데는 메모리가 혁혁한 공을 세우고 있다. 고성능 폰이 잘 팔린다는 얘기는 스마트폰의 두뇌 격인 애플리케이션프로세서(AP)칩이 성능을 뒷받침해준다는 뜻이고 중저가 모델이 잘 팔린다는 얘기는 메모리 회사들이 엄청난 데이터 저장능력에 비해 가격이 너무나 저렴한 메모리를 무리 없이 공급한다는 의미다. 이런 맥락을 이해하면 스마트폰은 반도체를 업어줘도 모자란다.

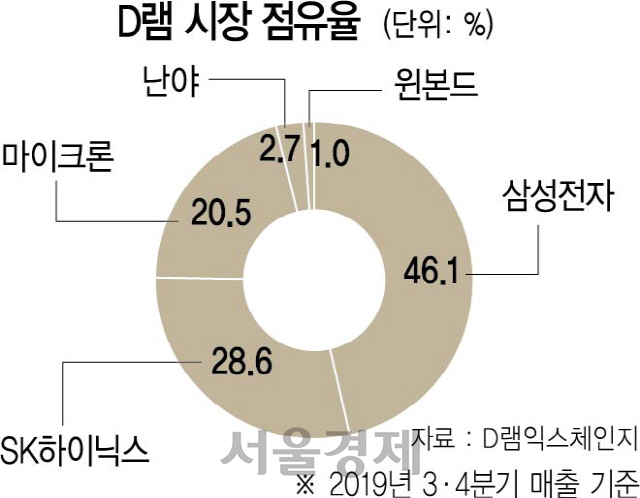

반도체 산업의 특징을 좀 더 생각해보자. 이런저런 게 있지만 독과점을 빼놓을 수 없다. 메모리만 봐도 그렇다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 D램 시장의 95% 이상을 차지한다. 낸드플래시는 삼성, 키옥시아(옛 도시바), 마이크론, 하이닉스 4강 체제다. 파운드리는 TSMC가 50%를, 반도체 설계자산(IP)도 영국의 암이 90% 이상을 장악하고 있다. 이렇게 생존한 기업들은 높은 전문성과 기술장벽으로 후발주자들이 감히 넘보기 어려워졌다.

여기서 이런 질문을 던져보자. 반도체 시장 곳곳에서 독과점이 나타나고 있지만 소비자들은 이 독과점으로 피해를 보고 있을까. 경제 교과서는 독과점이 경쟁자의 진입을 막아 기업이 가격을 올리는 전횡을 일삼게 된다고 말한다. 하지만 반도체 시장을 보면 이게 간단하지 않다. 반대로 움직였다고 해도 과언이 아니다.

흔히 모바일 혁명을 이끈 애플이 혁신기업이고, 대단하다고 말한다. 하지만 쏟아지는 데이터를 순식간에 처리하는 메모리를 아주 싼 가격에 공급하는 메모리 기업이 없었으면 ‘손안에 혁명’은 가능하지도 않았다. 그런 맥락에서 보면 애플은 삼성이라는 ‘천리마’를 알아본 ‘백락’이다. 메모리 업체들은 독과점을 향해 경쟁 업체를 죽이는 치킨게임을 마다하지 않았다. 특히 치킨게임의 승자들은 경쟁자가 사라진 후에도 가격을 올리지 않고 싸게 메모리를 공급하고 있다. 그 편익을 소비자가 누리고 있다. 반도체 산업은 규모의 경제가 어떤 것인지, 또 독과점이 소비자의 편익을 극대화해줄 수 있음을 잘 보여준다.