10여년째 중국에서 사업을 하고 있는 중견기업 대표 A씨는 요즘 현지 업체 총경리(대표)들과 대화할 때면 한국 기업의 위상 추락을 온몸으로 느낀다. 중국 진출 초기만 해도 한국 기업을 따라 하려 하고 배우려고 했던 중국 기업들이 이제는 전혀 그럴 필요성을 느끼지 못하고 있다는 것이다. A씨는 “중국 업체들이 한국 기업을 이미 뛰어넘었다고 생각하는 현지 경영자들이 대부분”이라며 “겸손하게 말하는 경우라도 자신감 있는 말투로 ‘거의 따라잡았다’고 말하는데 솔직히 반박하기 어렵다”고 말했다.

중국은 개혁·개방 이후 ‘세계의 공장’으로 글로벌 경제에 편입된 이후 이제는 ‘세계 최대 소비 시장’으로 탈바꿈했다. 한국 기업들은 그동안 생산기지로서의 중국에 이어 거대 소비시장으로서의 중국을 누렸지만 이제는 현지 사업이 생존의 기로에 서 있다. 경제성장으로 구매력이 커진 중국 소비자들은 미국·유럽·일본 등 프리미엄 제품으로 이동하고 상대적으로 소득이 적은 소비자들은 품질 자체는 외산과 큰 차이가 없지만 가격이 훨씬 싼 자국 제품을 선호하는 구조가 고착화했기 때문이다. 브랜드 가치에서 애매한 경계선에 있는 한국의 브랜드 제품을 살 이유를 굳이 찾기 어려워졌다는 것이다. 여기에 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)로 인한 한중 관계 악화는 중국인들의 한국 제품 외면 속도에 불을 붙였다.

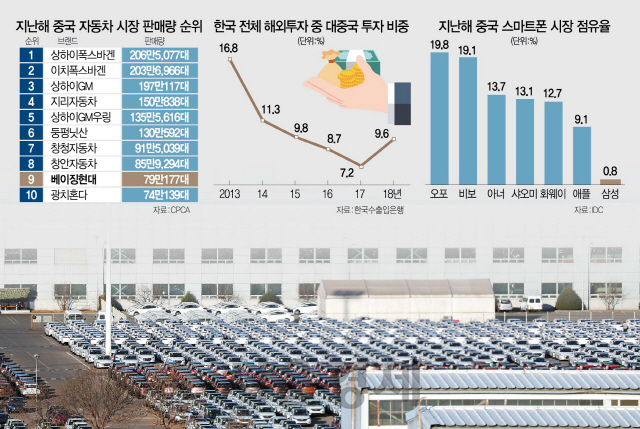

자동차 업종이 가장 대표적이다. 우리나라의 대표 완성차 기업인 현대·기아차의 중국 판매량은 올 들어 지난 10월까지 75만대에 그쳤다. 전년 동기 91만대에서 17% 줄었다. 2016년만 해도 중국 시장에서 180만대를 팔며 돌풍을 일으킨 현대·기아차다. 이때와 비교하면 판매량이 거의 반토막 났다.

중국 자동차 시장의 성장세 자체가 꺾인 것이 가장 큰 원인이지만 그중에서도 유독 현대·기아차는 ‘샌드위치’ 신세로 고전하고 있다. 고태봉 하이투자증권 리서치센터장은 “돈을 벌기 시작한 저개발 지역의 소비자들은 로컬 업체 자동차를 사고 더 부자가 된 사람들은 독일 브랜드로 넘어가는 현상이 벌어지고 있다”며 “가격이나 브랜드 측면에서 확실한 경쟁력이 없는 자동차 기업들이 더욱 고전하는 추세”라고 분석했다.

중국 자동차 기업들은 공격적인 인수합병(M&A)과 해외 인재 영입, 정부지원을 등에 업고 빠른 속도로 품질을 향상시켰다. 실제 지리자동차는 스웨덴 프리미엄 브랜드 ‘볼보’를 인수하는 등 글로벌 자동차 기업들을 공격적으로 사들였고 한국을 포함한 해외 엔지니어들도 파격적인 대우로 영입해 기술을 흡수했다. 아울러 저렴한 부품공급 구조를 갖춰 가격경쟁력을 높였다. KB금융경영연구소는 “1차·2차·3차 벤더로 인건비가 누적되면 한국차와 현지 자동차 간 가격 차이가 날 수밖에 없다”며 “중국 업체의 가격은 글로벌 합작사 대비 30~50% 낮다”고 분석했다. 여기에 중국 정부가 자국 기업에 노골적으로 혜택을 주는 유·무형의 지원까지 더해졌다.

품질과 가격경쟁력을 모두 갖춘 중국 현지 기업과의 경쟁을 피하려면 고급화 전략을 펴야 하지만 한국 기업들로서는 이마저도 벤츠·BMW·아우디 등 글로벌 프리미엄 브랜드에 밀리는 형국이다. 현대차는 이에 대응하기 위해 최근 고급 브랜드 제네시스의 판매법인을 현지에 설립하고 내년부터 판매를 시작할 계획이지만 전 세계적으로 공고한 독일 브랜드의 점유율을 얼마나 뺏어올 수 있을지는 미지수다.

자동차 업계뿐 아니라 중국 현지에 진출한 한국 업체들은 대부분 비슷한 상황에 직면해 있다. 한국 대표 기업인 삼성전자도 유독 중국에서는 힘을 쓰지 못하고 있다. 스마트폰 시장에서 2013년만 해도 약 20%의 점유율을 보이며 순항했지만 2015년 7%대로 추락하더니 지난해에는 0.8%라는 굴욕적인 성적을 받아들었다. 프리미엄 시장에서는 애플의 아이폰에 밀리고 아래서는 화웨이·오포·비보 등 현지 업체들이 치고 올라오는 상항에서 생존 활로를 찾지 못했다.

결국 삼성전자는 탈(脫)중국 행보를 택했다. 6월 후이저우 공장에서 희망퇴직을 받은 뒤 9월 말 공장 가동을 중단했다. 이 공장은 1992년 한중 수교 당시 가동을 시작했던 역사를 지닌 곳이다. 삼성전자는 지난해 말에는 톈진 공장을 폐쇄했다. 업계의 한 관계자는 “공장 폐쇄는 인건비 상승으로 인해 생산기지로서의 매력이 떨어진 게 원인”이라면서도 “보통 현지 소비시장 판매를 위해서라도 생산라인 철수는 신중하기 마련인데 (이제는) 기대할 게 없다는 생각 아니겠느냐”고 말했다.

유통과 식품 등 제조업이 아닌 분야의 기업들도 중국에서 고전을 면치 못하고 있다. 롯데그룹은 사드 보복 여파로 마트·백화점·식품 사업을 모두 정리했거나 정리 작업을 진행하고 있다. 재계의 한 관계자는 “중국 공산당은 정치적인 이유로 수조원짜리 프로젝트를 눈 하나 깜짝하지 않고 중단시키기도 하고 갑자기 경기가 안 좋으니 다시 재개하라고 재촉한다”며 “중국 정부의 특성은 사업에 득이 되기도, 독이 되기도 한다”고 말했다.