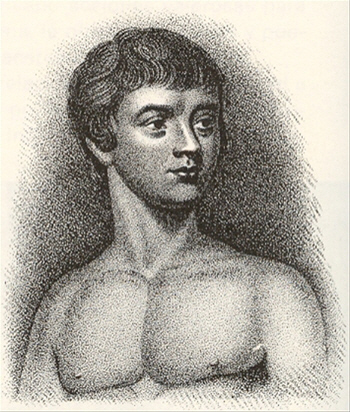

1800년 1월9일 프랑스 남부 아베롱 지방 생시랑 마을. 농부들이 숲에서 12세로 추정되는 벌거숭이 소년을 잡았다. 이전에도 두 번 생포했다 놓쳤던 소년은 여느 인간과 달랐다. 생김새는 사람이 분명하지만 상처투성이인 몸에 아무것도 걸치지 않은 채 들짐승과 비슷한 행동거지를 보였다. 날것을 먹고 사람들이 접근하면 이빨을 드러내며 으르렁거렸다. 평소 표정이 전혀 없고 향기나 악취에도 반응하지 않았다. 다만 나무 열매 같은 야생 먹거리에는 민감한 반응을 보였다. 가끔 음식을 땅에 파묻었다.

늑대에게 길러진 증좌가 없음에도 ‘늑대 소년’이라고 불리게 된 이 소년은 학자들의 비상한 관심을 끌었다. 계몽주의 사상과 인간에 대한 관심이 어느 때보다 높았던 시기였기 때문이다. 특히 장 자크 루소의 ‘고귀한 야만인’ 가설을 증빙할 기회로 여겼다. ‘인간 불평등 기원론’에서 ‘자연상태(문명 이전)의 인간은 근본적으로 선하고 고귀한 야만인이었으나 울타리와 재산권 개념이 생기며 불행해졌다’는 루소의 주장은 소년에게서 검증되지 않았다. 인간 사회의 경험과 교육이 전무한 소년은 백치 상태, 그 자체였다.

농아학교에 보내져 교육받은 소년에게서는 어떤 진척도 나타나지 않았다. 성과가 없자 학자들은 흥미를 잃었다. 루소보다는 영국의 존 로크가 주장한 ‘인간 백지설(후천적 교육이 성품을 결정한다)’이 소년의 경우와 부합한다는 어정쩡한 보고서가 나올 무렵, 26세의 젊은 의사 장 이타르가 소년을 전적으로 맡았다. 이타르는 소년에게 ‘빅터’라는 새 이름을 주고 대리모까지 붙이며 끈질기게 사회화 교육을 시켰으나 성과는 더뎠다. 겨우 단어 몇 마디를 할 뿐 언어 습득이 불가능했다. 일정 시간이 지나자 빅터는 괴로워하며 약간의 교육적 성과마저 잊어버렸다.

‘야생 소년 빅터’는 이타르에게 교육받은 6년 이후 격리된 채 40세에 세상을 떠났다. 빅터는 짧고 불행한 삶을 살았지만 큰 흔적을 남겼다. 농아들에 대한 교수법과 지체장애아 교육방법이 이타르식 처방에서 나왔다. 이탈리아 정신과 의사인 마리아 몬테소리가 학교를 세운 것도 빅터의 영향이다. 아직도 빅터가 왜 야생에서 살게 됐는지는 불분명하다. 무책임한 부모의 탓이라는 추정만 있을 뿐이다. 정도 차이만 있을 뿐 우리 주변에도 빅터 같은 경우가 넘쳐난다. 아이들이 학대받고 가정불화로 버려지지 않으면 과잉경쟁에 내몰린다. 한국은 국민소득 3만달러 이상 국가군에서 고아를 해외로 수출하는 유일한 나라다. 후손들이 우리를 어떻게 기억할지 걱정이 앞선다.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com