제2차 세계대전이 일어나기 며칠 전인 1939년 8월. 독일의 아돌프 히틀러는 폴란드 정부와 발트해 연안의 작은 항만도시 단치히를 놓고 협상에 나선다. 단치히는 본래 독일의 영토였으나 1차 세계대전 이후 폴란드로 넘어간 지역이다. 폴란드는 독일의 요구를 거절했고, 독일의 폴란드 비엘룬 공습을 시작으로 인류 역사상 최악의 전쟁이 시작됐다. 그 대가는 참혹했다. 전쟁 중 유대계를 포함해 폴란드인 600만명이 목숨을 잃었고, 수도 바르샤바는 85%가 파괴됐다. 이 전쟁은 승승장구하던 히틀러에게도 전범이라는 낙인과 함께 최종적인 파멸을 가져왔다.

역사적으로 제2차 세계대전은 ‘히틀러의 전쟁’으로 인식돼 있다. 한 사악한 지도자와 그 일당이 치밀한 계획에 따라 전 세계를 전화 속으로 몰아넣었으며, 심지어 독일인들까지도 히틀러의 모략에 놀아난 피해자라는 인식이 자리 잡고 있다. 무리한 군비 지출과 전쟁으로 독일을 위험에 빠뜨렸다는 것이다. 하지만 히틀러라고 전쟁을 원했던 것만은 아니었다. 국가주의자로 평가되는 그 역시 무리한 군비 지출로 자국민의 원성을 사고 싶지는 않았을 것이란 분석이다.

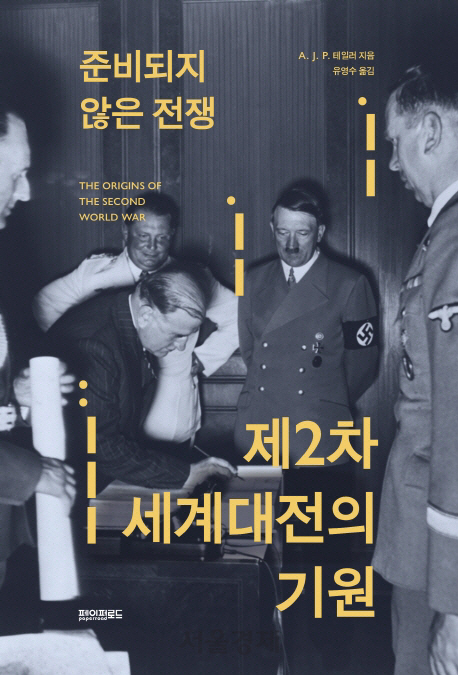

옥스퍼드대학 교수를 지낸 역사학자 A.J.P. 테일러(1906~1990년)의 ‘제2차 세계대전의 기원’은 전쟁의 원인은 독재자들의 사악함만큼 다른 이들의 실수에도 있었다는 새로운 역사적 시각을 제시하고 있다. 책은 오직 히틀러 한 사람에게 책임을 묻는 해석이 모두에게 면죄부를 줄지는 몰라도 역사 전부를 설명하진 못한다고 반박한다. 제2차 세계대전이라는 역사는 한 사람의 일탈로 움직이지 않았으며 그 이면에는 보다 많은 정치적, 외교적 움직임이 얽혀 있었다는 논리다. 이런 주장으로 테일러는 이 책이 처음 발표된 1960년대 ‘나치의 부역자’라는 오명을 들으며 대학에서 쫓겨나기까지 했다. 이번에 나온 책은 저자 사후에 재출간된 증보판 번역본이다.

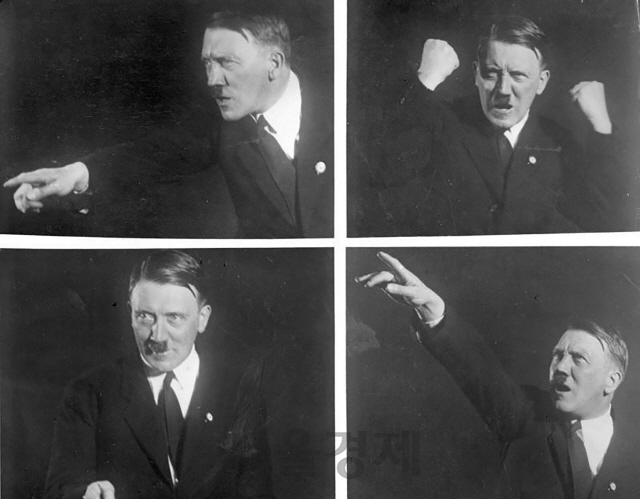

책은 히틀러를 그저 권력을 쫓던 역사 속 인물로 내려놓는 작업부터 시작한다. 당시 히틀러를 포함한 전쟁에 얽힌 국가의 정상 중 전쟁을 원하던 사람은 한 명도 없었다. 히틀러는 미치광이가 아닌 ‘아무런 준비도 없이 더 잃을 게 없으니 무력도 불사하겠다’는 허풍쟁이로 묘사하고 있다. 동시에 독일 주변국인 영국과 프랑스 정치인들은 전쟁이라는 최악의 상황을 막기 위해 유화 정책에만 매달린 사람들로, 또한 폴란드, 체크, 오스트리아 정치인들은 복잡한 상황을 통해 자국 내 권력과 국가 이득만을 챙기려던 이들로 비추고 있다.

책은 히틀러의 광적인 행동을 당시 여느 정치인들과 마찬가지인 권력과 강력한 독일제국 건설에 대한 열망으로 해석했다. 그러나 그는 행동하기보다 기다렸고, 실력행사보다는 큰소리를 치는 것을 좋아했다. 이런 히틀러의 성격을 감안할 때 당시 제2차 세계대전은 히틀러 스스로에게도 소위 ‘벼랑 끝 전술’이었다는 것이다. 총력전이 아닌 소규모 무력시위와 으름장만으로 자신이 원하는 것을 취할 수 있을 것이란 오판이 스스로를 파멸의 길로 이끌었다는 해석이다. 저자는 제2차 세계대전을 감행한 그의 행동은 “외교적 진술이라기보다는 도박에 가까웠다”고 평가하고 있다.

당시 통계 지표는 독일은 전쟁을 할 여력도, 능력도 없었다는 것을 여실히 드러내고 있다. 히틀러는 독일의 재무장을 위해 900억 마르크를 썼다고 주장했지만 실제 독일은 군사비로 400억 마르크를 지출한 것으로 기록돼 있다. 이는 주변국 영국보다도 적은 수준으로 군사비만 놓고 보면 오히려 영국의 전쟁 의지가 더 크다고 할 수 있다. 히틀러도 경기 하락을 가져올 무리한 군비 지출로 정치적 지지기반을 잃고 싶지 않았을 것이란 추측이다. 그럼에도 당시 이런 히틀러의 횡포에 대부분 국가들이 속수무책으로 당했고 이는 히틀러의 폭주를 더욱 가속화하는 요인으로 작용했다.

하지만 히틀러의 전략이 폴란드에는 통하지 않았다. 당시 독일 주변국 중 군사력이 가장 약한 폴란드 역시 오스트리아(병합), 체코(프라하 점령)와 마찬가지로 히틀러의 요구에 순수히 응할 수밖에 없는 상황이었지만 폴란드는 한 발짝도 물러서지 않았고, 결국 전쟁을 불러왔다. 책은 이를 두고 “폴란드인들 중 같은 종류의 정치적 도박꾼들을 만난 것이 히틀러의 불운이었을지 모른다”고 표현하고 있다. 그만큼 2차 세계대전은 히틀러 스스로에게도 목숨을 건 도박이나 마찬가지였다.

책은 제2차 세계대전의 원인에 대한 기존의 견해를 거의 모든 점에서 반박하고 있다. 그러면서 2차 세계대전의 책임을 히틀러 한 사람에게만 지울 수는 없으며 무고한 사람은 아무도 없었다고 말한다. 각국의 외교관과 정치인, 군인들은 전쟁에 대한 두려움, 권력과 선거에 대한 집착, 공산주의에 대한 공포, 개인적 야심으로 매 순간 오판을 했고, 독일 국민들은 선거를 통해 히틀러에게 전권을 넘겼기 때문에 전쟁이 시작됐다는 주장이다. 수많은 논란에도 저자는 자신만의 해석에 대해 “히틀러는 어느 정도는 베르사유 조약의 산물이었고, 어느 정도는 동시대 유럽에 널리 퍼져 있던 관념의 산물이었다. 무엇보다도 그는 독일의 역사와 독일 현재의 산물이었다”는 설명으로 대신하고 있다. 3만3,000원.