일본이 현대중공업과 대우조선해양의 합병을 세계무역기구(WTO)로 끌고 간 것은 한국 조선산업을 재편할 ‘메가 조선소’의 출범을 어떻게든 지연시키려는 조치로 해석된다. 대법원의 강제징용 판결을 둘러싼 한일 양측의 입장 차가 여전한 가운데 반도체에 이어 조선업으로까지 경제보복 전선을 넓혀 한국을 압박하겠다는 의도가 깔린 것으로 보인다.

일본의 이번 제소가 WTO에서 인정받기는 쉽지 않을 것으로 전망된다. WTO 협정상 정상적으로 지급된 보조금이라 할지라도 결과적으로 타국 산업에 피해를 입혔다면 협정 위반으로 볼 여지는 있다. 이에 일본은 보조금을 통해 살아남은 대우조선이 현대중공업과의 합병으로 규모가 커지면 자국 산업의 피해가 더 커질 수 있다는 식의 주장을 펼칠 것으로 보인다.

억지 논리 전개하는 일본

관건은 피해를 입증할 수 있는지 여부다. 현재 양사 합병에 대한 기업결합 심사가 진행 중으로 아직 합병 법인이 출범하기도 전이다. 자국 산업의 피해를 뚜렷하게 보이기 위해서는 합병 법인의 수주 실적과 이에 따른 일본 조선사 점유율 하락, 실적 감소 등 구체적인 증거를 보여야 하는데, 이를 재판부에 제시할 수 없는 상황이라는 것이다. 한 통상 전문가는 “‘합병 후 피해가 발생할지 모른다’는 식의 추정만으로는 WTO에서 승소하기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

가능성은 낮지만 만에 하나 일본이 1심 격인 분쟁해결기구(DSB) 패널 판정에서 승소하더라도 합병을 막을 수 있는 것도 아니다. 최종심인 상소기구가 상소위원 임명이 지연되면서 사실상 마비 상태다. 한국 입장에서는 최악의 경우 상소를 통해 일본의 제소를 무력화할 수 있다는 것이다.

이 때문에 일본이 WTO라는 국제기구 제소를 통해 합병으로 인해 예상되는 피해를 부각, 통합 법인 출범을 늦추려는 것이라는 해석이 나온다. 현대중공업과 대우조선의 합병이 성사되기 위해서는 국내뿐 아니라 해외 경쟁 당국의 기업결합심사를 거쳐야 한다. 일본뿐 아니라 유럽연합(EU)·중국·일본·싱가포르 중 단 한 곳이라도 인수를 불허하면 대우조선 매각은 사실상 무산된다. 양사의 합병을 지연시키려 하면서도 혼자 몽니를 부리는 것으로 비치길 부담스러워하는 일본이 우호 여론 조성에 나섰다는 것이다. 다만 합병을 추진 중인 한 회사 관계자는 “일본의 WTO 제소와 기업결합 승인 건은 별개로 봐야 한다”고 했다.

한일, 조선 주력 분야 달라

조선업계는 일본이 한국 조선산업 재편에 딴죽을 거는 것을 두고 다른 의도가 깔린 것으로 의심하고 있다. 일본의 선도업체인 이마바리조선 등은 컨테이너·벌크선 등 상선 건조를 위주로 하고 있다. 반면 현대중공업과 대우조선은 고부가가치 선박인 액화천연가스(LNG) 운반선 건조에 주력하고 있다. 합병으로 세계 시장 점유율 20%가 넘는 대형사가 탄생할 것으로 전망되지만 한일 간 주력제품이 다른 만큼 일본 측의 피해가 예상보다 크지 않을 수 있다는 얘기다. 조선업계의 한 관계자는 “한일 조선사 간 경쟁 선종이 크게 겹치지 않는 터라 산업적 이유로만 제소를 결정하지는 않았을 것”이라고 말했다.

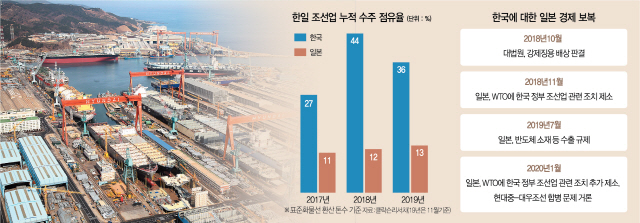

이에 여전히 접점을 찾지 못하고 있는 한일 관계에서 우위를 점하려는 일본의 셈법이 다소 작용했다는 분석이 나온다. 일본의 그간 행태도 이런 추정을 뒷받침한다. 일본은 지난 2018년에도 한국의 조선산업 구조조정 대책이 WTO 보조금 협정을 위반했다며 WTO에 제소한 바 있다. 당시 일본 정부는 WTO 제소 방침이 2018년 6월 결정됐는데도 한국 대법원의 강제징용 판결(2018년 10월) 직후 제소에 나서면서 정치적 동기가 작용했다는 의심을 받았다. 일본은 또 지난해 7월 반도체와 디스플레이 소재 3개 품목에 대한 수출규제를 시작했고 8월에는 한국을 백색국가에서 제외했다. 표면적으로 한국 수출관리 체제의 취약성을 이유로 내세웠으나 대법원 판결에 대한 사실상 보복조처로 해석됐다./세종=김우보기자 ubo@sedaily.com