서울시와 서울의료원은 ‘메르스(중동호흡기증후군·MERS) 사태’ 때의 교훈으로 음압병실을 두 배로 늘렸다. 신종 코로나바이러스 감염증(신종코로나) 사태에서 5년 전과 같이 ‘음압병실 대란’이 발생하지 않은 이유 중 하나로 분석된다. 다만 확진자가 급증하고 있어 근본적으로는 추가 전파를 막아야 한다는 지적이 나온다.

4일 질병관리본부에 따르면 신종코로나로 국가지정 음압병실에 격리된 환자 16명 중 5·7·9번 환자는 서울의료원에 입원해 있다. 환자 수로 따지면 서울의료원과 서울대병원이 3명으로 가장 많다.

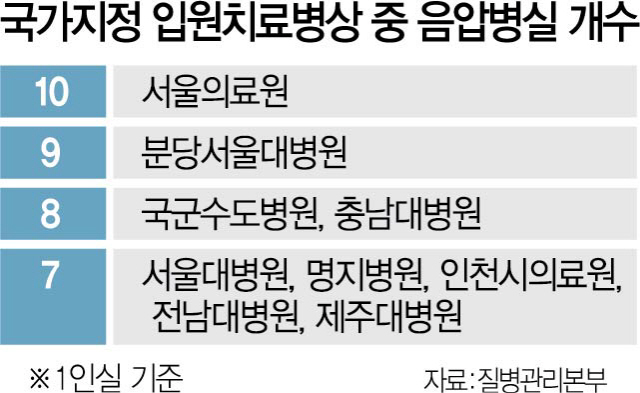

질병관리본부가 지난해 11월 펴낸 ‘국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침’에 따르면 1인실을 기준으로 서울의료원이 10병상을 설치해 전국에서 확보 병상 수가 가장 많다. 국립중앙의료원은 19병상을 보유하고 있지만 1인실은 4병상에 불과하며 15병상이 5인실이다. 정부는 감염병의 전파를 막기 위해 음압병실 설치 기준을 1인실로 권고하고 있다.

음압병실은 병실 내부의 기압을 인위적으로 떨어뜨린 격리 병상이다. 기압 차로 병실 내부의 공기가 바깥으로 나가지 않고 바깥의 공기만 들어오기 때문에 병원균과 바이러스가 유출되지 않는다. 2015년 메르스 당시 확보된 음압병실이 충분하지 않아 곳곳의 병원이 환자 수용을 거절하거나 음압병실이 확보된 병원도 그 수가 부족해 ‘음압병실 대란’으로 번진 바 있다.

박원순 서울시장은 메르스 사태의 경험을 타산지석으로 삼아 서울의료원의 음압병실의 수를 2,300만 원을 투입해 기존 5병상에서 10병상으로 늘렸다. 신종코로나 선별진료소는 서울시 자치구 산하의 보건소를 중심으로 운영돼 보건소 확진→서울의료원 격리라는 유기적인 대응이 가능한 셈이다. 나백주 서울시 시민건강국장은 “민간병원에 격리되는 것보다는 국립중앙의료원·서울의료원 등 공공병원에 환자를 입원하면 대응이 수월한 것은 사실”이라고 말했다. 특히 서울의료원은 건립부터 감염병 대응을 위해 별도의 격리병동을 세우기도 했다.

문제는 신종코로나 확진자가 급증하고 있다는 점이다. 이날도 1명의 확진자가 추가 확인됐으며 지난 2일과 지난달 13일에는 각각 3명과 5명의 확진자가 발생했다. 서울시 관계자는 “음압병실을 확보했더라도 근본적인 대책은 신종코로나 확산 방지”라고 설명했다.