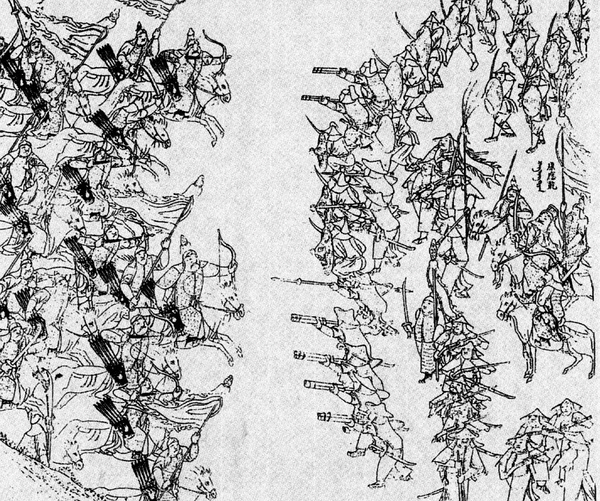

1619년 3월2일 아침, 요동 심하(深河). 명군에 배속된 1만3,000여 조선군 본진이 후금(여진)군과 처음 맞부딪쳤다. 조선군은 기습을 간단하게 물리쳤다. 후금의 600여 기병은 조총 사격에 바로 꽁무니를 뺐다. 비슷한 시각, 명의 4로군 중 하나인 이여백의 2만여 병력이 후금군 기병 20여기에 도망치다 1,000명이 서로 밟혀 죽은 끝에 전장에서 빠져나갔다. 조선군은 잘 몰랐지만 최악의 상황이었다. 하루 전에 명군 중 가장 강하다던 두송의 병력 2만5,000명이 몰살당한 뒤끝인데다 조선군은 배가 고팠다.

임진왜란 때 도와준 명의 은혜(再造之恩)를 돕겠다며 보병 위주의 본진 1만3,000명과 보급을 맡은 5,000여 기병이 압록강을 넘은 게 2월19일. 전공을 의식한 명군의 급속 행군으로 조선군은 3월1일에야 한 끼니에도 못 미치는 보급을 겨우 받았다. 조선군의 첫 승전은 후금의 간보기였다. 장수 유정을 포함한 명군 1만이 홍타아지(후에 청태종) 등의 포위에 걸려 전멸하고 명군에 붙었던 일부 여진 부족은 전장에서 도망쳤다. 당초 명군의 지원을 받기로 했으나 고립무원이 된 조선군 앞에 후금군이 들이닥치기 직전, 앞을 분간할 수 없는 모래바람이 일었다.

목표를 분간하기도, 재장전하기도 힘들었던 조선군 조총부대는 후금 기병 600기의 돌격으로 둘로 갈라지고 사방팔방에서 후금군이 들이닥쳤다. 장창에 찔리고도 끝까지 저항한 김응하 장군 등의 분전도 무위로 돌아가 조선군은 병력 9,000여명을 잃었다. 강홍립 원수는 결국 후금에 투항하고 말았다. 나머지 명군도 모두 깨졌다. 3월 초에 명, 조선, 일부 여진 연합군 11만명과 후금군 6만이 뒤엉킨 사르후 전투는 단기간에 예상 밖의 결과를 내며 끝났다. 명은 70%의 전사를 낸 반면 후금의 손실은 2,000기를 밑돌았다.

명은 병력을 분산하고 장수들이 공을 다투느라 손발이 전혀 안 맞았던 반면 후금군은 빠르고 정확한 정보습득과 병력기동으로 대승을 따냈다. 조일 7년 전쟁(임진왜란)의 와중에 무역으로 힘을 키운 여진족과 달리 명과 조선은 부패와 내분에 찌들어 패배를 스스로 불렀다. 동북아시아의 질서를 바꾼 사르후 전투 이후도 마찬가지다. 명은 조선군의 분전을 위로한다며 은 1만냥을 조선에 보냈으나 광해군은 이를 군비에 충당하자는 비변사의 진언을 물리치고 왕실용 보석과 비단을 사는 데 써버렸다. 인조반정 이후에도 사대주의에 빠져 명의 하급장수였던 모문룡에게 휘둘리며 국제정세를 못 읽어 결국 삼전도의 치욕을 맛보고 말았다.

/권홍우 선임기자 hongw@sedaily.com