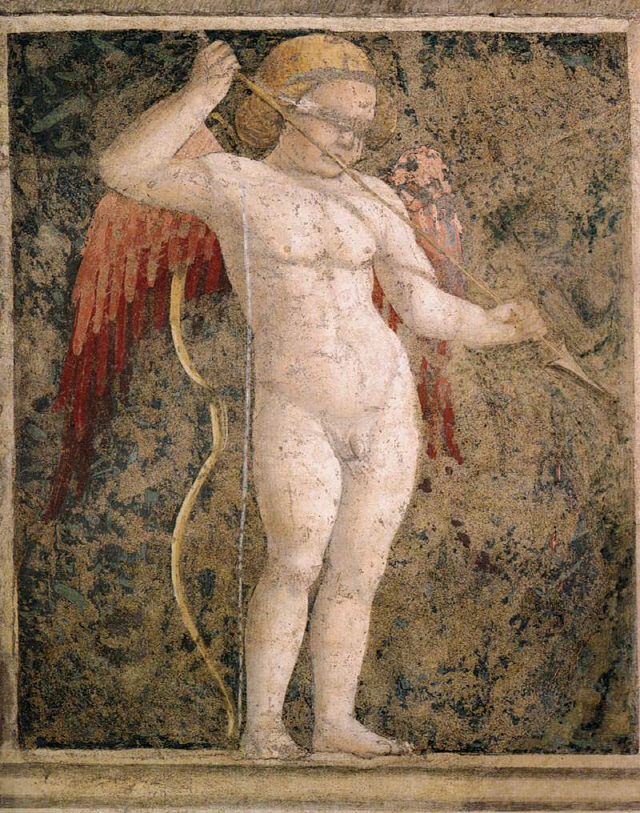

사랑의 맹목성은 무조건성과 통한다. 사랑은 이유와 조건을 따지며 계산하지 않는다. 사랑은 계급과 인종, 사회·경제적 지위 고하를 무시한다. 주고받는 등가교환의 법칙을 거부한다. 심지어 근친상간의 금지를 비롯한 윤리적인 규범도 안중에 없다. 현실적인 인간의 조건들을 가볍게 초월하기에 때로 사랑은 인간 이상의 성스러움으로, 때로는 인간 이하의 추잡함으로 비쳐진다. 모두 사랑의 맹목성 덕분이다. 그래서 사랑이 생에 깃든다는 것은 생의 위기이자 기회가 찾아왔다는 뜻이다. 사랑이 찾아오면 자기 주도적인 생은 중단되고 눈을 가린 큐피드가 생을 주도한다.

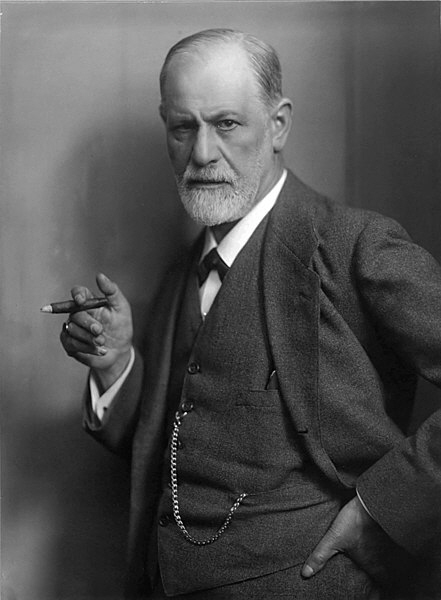

멜랑콜리는 이런 사랑에서 유래한다. 사랑이 깨질 때, 사랑 대상을 상실할 때, 슬픔이 밀려온다. 사랑의 기쁨만큼 큰 슬픔이 찾아온다. 지크문트 프로이트식 어법으로 말하자면 슬픈 이유는 ‘사랑 대상의 상실’이다. 그런데 멜랑콜리는 상실 대상에 대한 ‘무지’로 인해 마음에 검게 번지는 ‘이유 없는 슬픔’을 가리킨다. 예컨대 사회적 금기 때문에 사랑하는 줄도 몰랐던(억압되어 무의식 세계에 들어간) 사람이 죽었을 때, 슬퍼도 그 슬픈 원인을 알아채기가 어렵다. 일상의 평온함에 갑작스레 엄청난 규모의 슬픔이 엄습하지만 아무리 생각해 봐도 이유는 알 수 없다. 무엇 때문에 슬픈지 알지 못하기에 속수무책 슬픔에 당할 수밖에 없다. 모르는 사이에 침투한 슬픔은 속병이 되고 만다.

여기에서 ‘이유가 없다’는 말은 이유를 ‘알지 못한다’는 뜻이다. 서양 철학자들은 대부분 ‘이유 없는 것은 없다’고 생각했던 합리주의자였다. 단지 이유를 모르는 것일 뿐, 이유 없는 것은 있을 수 없다는 것이다. 그 점에서 프로이트도 예외는 아니다. 그 역시 억압된 무의식 속에 이유가 들어 있다고 봤다. 이 경우 사랑하는 무엇을 잃어버렸는지 찾기만 하면 된다. 이것이 우울증 치료의 기본이다. 프로이트를 비롯한 서양인들은 합리적 인식의 힘과 무의식의 내용을 의식으로 옮겨오는 언어의 힘을 굳게 믿었다.

소월은 ‘오는 봄’이라는 시에서 이런 설움을 노래한 적이 있다. ‘보라 때에 길손도 머뭇거리며/지향 없이 갈 발이 곳을 몰라라./사무치는 눈물은 끝이 없어도/하늘을 쳐다보는 삶의 기쁨. … 오늘은 사람마다 님을 여의고/곳을 잡지 못하는 설움일러라./오기를 기다리는 봄의 소리는/때로 여읜 손끝을 울릴지라도/수풀 밑에 서리운 들은/걸음걸음 괴로이 발에 감겨라.’

인생은 곧잘 ‘길손’으로 표현된다. 어디에서 와서 어디로 가는지를 모르기 때문이다. 다시 말해서 탄생 이전과 죽음 이후가 캄캄하다. 생이 유래한 곳도 지향점도 알 수 없다. 알 수 없는 까닭은 어쩌면 정말로 없기(無) 때문이다. 되돌아갈 곳도 지향점도 없기에 머뭇거릴 수밖에 없고 ‘갈 발이 곳을 몰라라’ 하며 탄식하기 마련이다. 그렇지만 이런 무지는 기쁨의 원천이기도 하다. 시선을 가뭇없는 지평선 끝에, 더 나아가 무한한 하늘에 둘 수 있기 때문이다. 고정된 목표가 있다면 시선 또한 고정될 것이다. 오직 하나만 바라보며 획일적으로 살 수밖에 없다. 마치 현대인들이 돈만을 목적으로 살아가듯이.

봄은 온다. 그것은 정체불명의 전염병 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 막을 수 없다. 봄은 사랑이 꽃피는 계절이자 동시에 슬픔이 시작되는 때다. 얼마 못 가 꽃은 이울 듯이, 연인을 여읠 수밖에 없기 때문이다. 이별하는 설움은 필멸하는 인간의 운명이다. 이 설움이야말로 진짜 이유 없는 슬픔이다. 이유를 대면서 진정시킬 수 있는 슬픔이 아니다. 그래서 ‘곳을 잡지 못하는 설움’인 것이다. 이런 정처 없는 설움은 궁극적으로 사랑의 맹목성에서 나온다.

소월의 설움(恨)은 진짜 이유 없는 슬픔이다. 이유는 있는데 단지 그것을 모르는 게 아니다. 알면 고칠 수 있는 질병도 아니고, 알면 진정되는 슬픔도 아니다. 그것은 사랑의 맹목성과 인간의 유한성에서 파생된 인간의 고질적인 정조다.