삼성전자(005930)가 반도체 원재료인 웨이퍼 투입량은 전년과 비슷한 수준으로 유지하면서 데이터 단위인 ‘기가비트(Gb)’ 기준 반도체 출하 물량은 40% 가까이 늘렸다.

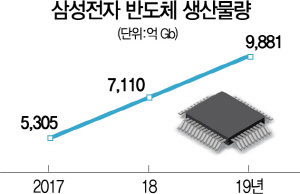

22일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 지난해 웨이퍼 구입 비용으로 1조8,960억원을 사용했다. 지난 2018년 반도체용 웨이퍼 구입용으로 지출한 비용이 1조6,642억원이지만 1년 새 웨이퍼 가격이 12% 상승한 것을 감안하면 사실상 지난 1년간 웨이퍼 투입량에 변화가 없는 셈이다. 반면 삼성전자가 지난해 생산한 반도체 물량은 데이터로 환산시 9,881억Gb로 전년의 7,110억Gb 대비 39% 늘었다. 삼성전자는 웨이퍼 추가 투입이 필수인 공장 증설보다는 공정전환을 통해 공급량 증대 및 수익성을 높였다.

삼성전자가 2017년 역대 최대인 27조3,456억원을 반도체 부문에 투자한 후 2018년(23조7,196억원)과 2019년(22조5,649억원) 투자 금액은 감소세를 보였지만 생산성은 오히려 대폭 늘었다. 올해도 공정 전환 등을 중심으로 반도체 시장 변화에 탄력적으로 대응한다는 계획이라 투자금액 축소 기조는 이어질 가능성이 높다. 그만큼 원가 경쟁력은 높아진다.

삼성전자는 반도체 미세 공정도 가속을 붙이고 있다. D램의 경우 1세대 10나노급(1x) 공정을 2세대(1y)나 3세대(1z)로 전환하는 작업을 진행하고 있다. D램 생산공정이 업그레이드될수록 웨이퍼 한 장에서 만들어내는 반도체 칩 수가 20~30%가량 증가한다. 특히 극자외선( EUV) 공정을 적용해 4세대 10나노급(1a) D램을 양산할 경우 1x 공정 대비 웨이퍼 한 개당 2배 많은 반도체를 양산할 수 있다. 같은 용량의 D램이라도 미세 공정 단계가 높을수록 판매단가도 높아진다.

삼성전자는 지난해 6세대(1xx단) 낸드플래시 양산에 성공하기도 했다. 6세대 낸드플래시 제품은 5세대(9x단) 제품 대비 칩 크기가 작아 웨이퍼당 생산성이 20%가량 높은 것으로 알려졌다. 삼성전자는 올해 낸드플래시의 비트그로스(비트 단위당 반도체 생산 증가율) 또한 30% 이내가 될 것으로 전망해 데이터 기준 반도체 출하량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

이 같은 삼성전자의 압도적 원가 경쟁력에 중국의 ‘반도체 굴기’가 사실상 무용지물이 될 것이라는 분석도 제기된다. 최근 YMTC가 128단 낸드 플래시 제품을 연내 양산할 것이라고 밝혔지만 이 또한 삼성전자의 6세대 제품과 기술격차가 큰 것으로 전해졌다. 삼성전자의 6세대 제품은 100단이 넘는 셀을 식각 공정으로 한번에 뚫는 ‘채널 홀 에칭’ 기술을 적용한 반면 YMTC는 이보다 기술력이 떨어지는 64단 낸드 위에 64단 낸드를 쌓는 방식을 적용한 것으로 전해졌다. 9x단 이상 3차원(3D) 낸드를 식각 공정 한번으로 양산 가능한 곳은 현재 기준 삼성전자가 유일하다.