“한남대교 남단 30대 여성 자살의심자 신고, 교량 남쪽 주변 수색 바람.”

지난 14일 오전 서울 마포대교 인근을 순찰하던 한강경찰대 망원센터 소속 경비정에 급박한 무전이 울린다. 박종원 한강경찰대 3팀장은 무전을 듣자마자 한남대교로 뱃머리를 돌려 전속력으로 달리기 시작했다. 한남대교에 도착한 경비정이 교량 아래를 돌며 수색작업에 나섰고 곧이어 도착한 이촌센터 소속 경비정도 수색에 합류했다. 다행히도 별다른 특이사항이 발견되지 않은 덕에 수색은 종료됐고 출동했던 대원들은 그제야 비로소 안도의 한숨을 내쉰다.

한강은 서울의 젖줄이자 천만 시민들의 안식처 같은 공간이다. 누군가는 한강을 바라보며 미래를 꿈꾸고 또 누군가는 연인과 함께 사랑을 속삭인다. 하지만 한해 서울에서 스스로 목숨을 끊는 사람 10명 중 1명꼴로 한강을 택한다는 통계가 말해주듯 한강은 삶과 죽음의 갈림길에 선 이들이 마지막으로 찾는 곳이기도 하다. 안타까운 삶을 포기하려는 이들이 찾는 한강에서 마지막까지도 희망의 끈을 놓지 않는 이들이 있다. 서울지방경찰청 소속 한강경찰대다.

이들이 지난해 출동한 건수만 3,175건, 하루 평균 10여건에 달한다. 이 기간 60명의 소중한 생명을 구조했고 147구의 시신을 수습했다. 하동진 한강경찰대장은 “삶과 죽음의 현장을 우리만큼 가장 가까이서 자주 마주치는 경찰도 없을 것”이라며 “육체적으로나 정신적으로 힘든 일이지만 우리로 인해 새 삶을 찾은 분들을 보면 매번 가슴이 벅차다”고 말한다. 투철한 사명감으로 무장한 한강경찰대원들은 2월 구조활동 중 안타깝게 목숨을 잃은 동료 고(故) 유재국 경위를 가슴 속에 묻은 채 오늘도 묵묵히 한강을 지키고 있다.

◇“삶과 죽음을 가까이서 마주…사명감 없이는 못 버텨”= 한강경찰대는 총 39명의 대원이 망원·이촌·뚝섬·광나루 등 4개 센터로 나눠 40㎞가 넘는 한강길을 지키고 있다. 이들의 주 업무는 수상 인명구조와 변사체 인양업무 등이다. 대원 대부분은 특전사, 해군특수전전단(UDT), 해난구조전대 심해잠수사(SSU), 해병대 등 특수부대 출신으로 선박 조종과 잠수·인명구조 등 관련 자격증을 갖춘 구조 분야의 베테랑들로 구성돼 있다. 박 팀장은 “강에도 길이 있고 물에도 흐름이라는 게 있는데 결코 하루아침에 습득할 수는 없다”며 “다년간의 경험을 통해 숙련된 대원들만이 구조작업에 나설 수 있다”고 강조한다. 그 때문에 대원들은 대개 7~8년 이상의 관련 경력을 갖추고 있다.

한강경찰대원이 되기 위해서 고된 훈련은 필수다. 한강경찰대는 바쁜 출동일정에도 매달 한두 차례씩 대형 잠수풀장을 찾아 잠수 및 구조훈련을 빠뜨리지 않는다. 모두 틈틈이 체력단련을 하는 것도 모자라 철인 3종 경기에 나설 정도로 강철 체력을 자랑하는 이들도 있다. 하 대장은 “물속에서 요구조자나 변사체를 끌어 올릴 때는 엄청난 완력이 필요하기 때문에 한강경찰대원이 되려면 무엇보다 강한 체력은 필수”라고 말한다.

하지만 사람의 목숨을 구하는 업무 특성상 늘 위험에 노출돼 있다 보니 베테랑 대원들도 다치는 일이 빈번하다. 특히 ‘폰툰(배를 정박시키는 수상 부유물)’ 위에 살얼음이 끼는 겨울철에는 출동신고를 받고 뛰어나가다 다치는 사고가 끊이지 않는다. 1월 성산대교 난간을 뚫고 한강으로 떨어진 스포츠유틸리티차량(SUV) 운전자를 구조하던 대원이 망치로 유리를 깨다 다치는 일도 있었다.

늘 위험이 도사리는 걸 알면서도 지원을 통해서만 들어올 수 있는 한강경찰대에 자원하는 이들은 줄을 잇는다. 현재 활동하는 대원들도 엄격한 심사와 면접을 거치는 등 치열한 경쟁률을 뚫고 들어왔다. 하 대장은 “누군가를 찾고 살려내기 위해 물속으로 뛰어든다는 것 자체가 위험하고 무서운 일”이라며 “그럼에도 사명감과 열의가 넘치는 이들의 지원이 끊이지 않고 있다”고 강조했다. 2013년까지 14년 동안 한강경찰대에서 근무하다 올 4월 다시 돌아온 박 팀장도 “뭔가 보탬이 될 수 있는 일이 있지 않을까 해서 복귀했다”며 “일에 대한 자부심이 없으면 버텨내기 힘든 곳”이라고 설명했다.

◇인력·장비 나아지고는 있지만…쉽게 아물지 않는 상처= 한강경찰대원들은 2월 하늘나라로 떠나보낸 고 유재국 경위를 모두 가슴속에 품고 있다. 가양대교 부근에서 실종자 수색작업을 벌이던 유 경위는 “실종자 가족을 생각해 한 번만 더 살펴보자”며 다시 차디찬 물속으로 뛰어들었고 끝내 가족의 품으로 돌아오지 못했다. 가양대교는 일반 교각들과 구조가 달랐지만 유 경위를 포함한 한강경찰대원들 모두 이러한 사실을 몰랐다. 1년에 3,000번 넘게 출동을 나가지만 기본적인 교량·교각의 설계도조차 제공되지 않은 탓이다.

일반 교각들과 달리 두 개의 원기둥으로 이뤄진 가양대교는 교각과 교량의 밑부분이 만나는 곳에 양옆과 위가 막혀 있는 2m 폭의 공간이 있었지만 유 경위는 이를 알지 못했다. 결국 한 치 앞도 잘 보이지 않은 강 속에서 유 경위는 기둥 사이의 공간에 갇힌 채 빠져나오지 못했다. 더욱이 물속의 위급상황을 물 밖에 알려줄 기본 통신장비도 없었다. 하 대장은 “물밑에서는 잠수사들끼리 수색줄을 잡고 들어가던 게 전부”라며 한숨을 내쉬었다.

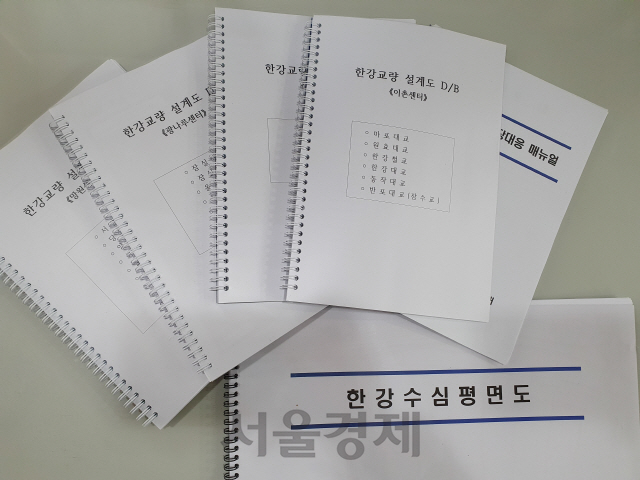

유 경위 사고 이후 또 다른 비극이 되풀이되는 걸 막기 위해 하 대장은 누구보다 바쁘게 움직였다. 그 결과 한강경찰대에는 9명의 인력이 충원됐고 수중에서도 물 위와 통신이 가능한 장비와 수중 영상장비도 도입하기로 결정됐다. 또 모든 한강 다리의 관리 주체들로부터 설계도를 받아내 대원들이 잠수 전 특이사항을 확인할 수 있도록 했다.

그럼에도 대원들의 상처는 쉽게 아물지 않는다. 하 대장은 “대원들이 변사체도 많이 접하고 시신 인양 과정에서 사체에서 떨어져 나온 살점이 잠수복에 묻어 아무리 샤워를 해도 냄새가 계속 나기도 하지만 그래도 일로 생각하면서 감정이입을 하지 않아 버틸 수 있었다”며 “하지만 아끼던 동료의 죽음은 심리치료를 받아도 여전히 잊히지 않아 대원들 모두 많이 힘들어하고 있다”고 전했다.

하 대장은 대원들에 대한 관심과 지원을 다시 한번 호소했다. 그는 “사명감과 자부심으로 일하는 게 한강경찰대원들”이라며 “업무 자체가 위험하고 정신적으로도 많이 힘들 수밖에 없는 일을 하고 있다는 것을 시민들이 꼭 알아줬으면 좋겠다”고 당부했다. /심기문·김태영기자 door@sedaily.com 사진=이호재기자

※24시간 쉼 없이 현장을 지키는 경찰들의 숨겨진 뒷이야기를 담아온 ‘경찰팀 24/7’이 연재를 마칩니다. 그동안 독자 여러분의 관심과 성원에 감사드립니다.