신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 정부가 학교 밀집도 최소화 방침을 강화했지만 돌봄교실은 여전히 사각지대인 것으로 나타났다. 돌봄교사들은 ‘3분의2’ ‘ 3분의1’과 같은 숫자는 보여주기식 행정에 불과하다며 실제 교육현장에서는 학교 방역지침이 무용지물이라고 지적했다.

20일 교육부에 따르면 수도권에서 사회적 거리두기가 2단계로 격상되면서 밀집도 최소화 조치가 강화됐지만 돌봄교실 관리에는 변화가 없는 상태다.

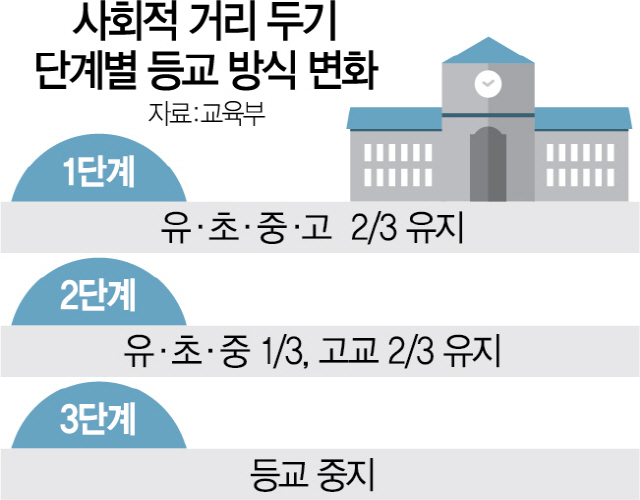

앞서 광복절 연휴 동안 코로나19 집단감염이 발생하자 교육부는 지난 16일 수도권 학교에 다음달 11일까지 3분의1(고교는 3분의2) 이내의 밀집도를 유지하도록 권고했다. 이후 감염이 전국적으로 퍼지자 교육부는 전날 비수도권도 기존처럼 등교인원을 3분의2 이내로 유지하도록 했다. 이에 따라 각 학교는 격주·격일등교 방식 등을 통해 등교인원을 관리하고 있다.

하지만 돌봄교실에는 이러한 지침이 적용되지 않아 실제 등교인원은 교육당국의 밀집도 기준과 괴리가 있다는 지적이다. 예를 들어 주 1회 등교하는 초등학교의 경우 정규 수업에는 한 주에 한 번 나가지만 돌봄교실에는 매일 참여하는 학생들이 적지 않다.

병설유치원에 근무 중인 한 교사는 “교육당국이 3분의1 밀집도를 지키라고 하면서 돌봄 참여자는 집계 대상에서 제외하라고 한다”며 “돌봄인원을 합하면 등교인원은 3분의1을 훌쩍 넘긴다”고 지적했다.

교육부는 코로나19에 따른 개학 연기로 유치원·초등학교·특수학교 긴급돌봄을 운영하면서 주 2회 교육청을 통해 이용현황을 보고받았다. 하지만 등교개학 완료 이후로는 집계가 중단돼 실태 파악도 제대로 되지 않고 있다.

돌봄교실이 밀집도 최소화 대상에서 벗어난 것은 돌봄 이용자까지 이 기준을 적용하면 ‘신청자를 가능한 한 모두 수용하라’는 교육부 지침과 어긋나기 때문이다. 교육부는 긴급돌봄 당시 등교 연기로 맞벌이 부부 가정 등에서 돌봄 공백이 발생할 것을 우려해 각 교육청을 통해 학교와 유치원이 돌봄 신청자를 모두 수용하도록 안내했다. 교육부는 등교개학 이후 긴급돌봄이 일반 돌봄으로 전환된 뒤에도 이러한 방침을 유지했다. 수도권 교육청의 한 관계자는 “돌봄교실 이용자를 밀집도 관리 대상에 넣으면 신청자 상당수를 학교에서 받아줄 수 없는 상황이 생기기 때문에 교육부가 제외한 것”이라고 말했다.

교육부는 밀집도 최소화 조치 상황에서도 돌봄 공백을 줄이기 위해서는 학교가 최대한 돌봄 신청자를 수용해야 한다는 입장이다. 교육부 관계자는 “방역도 물론 중요하지만 코로나19가 장기화하는 상황에서 돌봄 특성상 맞벌이 가정의 요구를 최대한 수용할 수밖에 없다”면서 “각 학교마다 일반 교실에 적용하는 기준에 준해서 돌봄교실 밀집도도 관리해달라고 안내하고 있다”고 설명했다.