우리나라 재정 건전성에 적신호가 켜졌다는 관측이 나오면서 국가채무가 지속 감소하는 독일의 사례를 따라야 한다는 지적이 나왔다.

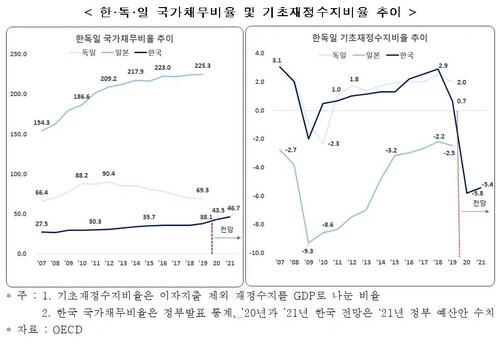

한국경제연구원은 2일 ‘국가채무·재정안정성 분석과 정책 시사점’ 에서 “그동안 완만하게 상승했던 국내총생산(GDP) 대비 가파르게 상승할 조짐을 보이고 있다”고 밝혔다. 우리나라 국가채무 비율은 2007년 27.5%, 2010년 29.7%, 2018년 35.9%로 비교적 완만하게 늘었다. 기초재정수지비율(GDP 대비 이자지출 제외 재정수지 비율)이 세계 금융위기였던 2009년을 제외하고 꾸준히 흑자를 유지한 덕분이다.

그러나 최근 이 기초재정수지 흑자 비율은 급락했다. 2018년 2.9%에서 지난해 0.7%로 1년 새 2.2%포인트 줄었다. 이에 따라 국가채무비율은 재작년 35.8%에서 지난해 38.1%로 2.2%포인트 올랐다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)까지 겹친 올해 재정수지비율 악화와 국가채무비율 상승 속도는 더 빨라질 것이라는 게 한경연의 우려다. 그러면서 우리나라가 지속적인 재정 흑자로 국가채무 안정에 성공한 독일과 재정 적자로 국가채무가 누적된 일본의 갈림길에 서 있다고 진단했다.

독일은 2010년 기초재정수지비율 -2.3%로 적자를 기록한 뒤 이듬해부터는 계속 흑자를 유지했다. 국가채무비율은 2012년 90.4%로 정점을 찍은 후 7년 동안 21.1%포인트 감소해 지난해 69.3%를 기록했다.

반면 일본의 기초재정수지비율은 2007년 -2.7%, 2010년 -8.6%, 2019년 -2.5%로 계속 적자였다. 국가채무비율도 2007년 154.3%, 2010년 186.6%, 2019년 225.3%로 지속 상승했다.

한경연은 코로나19 사태로 당분간은 엄격한 재정수지 관리가 어렵다 해도 중장기적으로는 독일의 사례를 본받아야 한다고 조언했다. 한경연의 통계 분석 결과 국가채무비율이 늘어난 다음 해 재정수지가 흑자를 내야 국가채무비율이 안정될 수 있지만, 실제로는 관리재정수지비율이 개선되지 않았기 때문이다.

특히 우리나라는 국가채무비율 유지에 필요한 세입보다 실제 세입이 적어 재정 지출 축소 없이는 재정안정성을 확보하기 어려운 상황에 처한 것으로 나타났다. 현 수준보다 국가채무비율을 낮추려면 2023년까지 GDP의 2.2%만큼 재정을 확보해 재정수지를 개선해야 한다는 것이 한경연의 진단이다.

이는 현 국가채무비율 유지에 필요한 세입(정부수입) 비율과 실제 세입 비율의 차이를 의미하는 ‘재정수입 갭’을 산출한 결과다. 재정수입 갭은 올해까지 마이너스(-)를 유지하다 내년부터 플러스로 돌아선다. 국가채무비율을 유지하려면 GDP 2.2%만큼의 세입이 더 필요하다는 의미다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “국가채무비율 한도 설정과 균형 재정준칙 법제화 등 재정지출 감축 노력을 기울이며 독일이 택한 길을 좇아야 한다”며 “규제개혁과 노동유연성 제고 등 좋은 기업환경 조성에도 힘써야 한다”고 말했다.