연내 3조 자구안 마련 달성을 눈앞에 둔 두산(000150)그룹이 두산인프라코어(042670) 매각에 승부수를 띄웠다. 1조원 대에 달할 것으로 예상되는 두산인프라코어차이나(DICC)의 소송 관련 우발채무까지 인수자가 부담하도록 매각구조를 짜면서 몸값을 훌쩍 높인 것이다. 국가 핵심기술 보유기업이라 해외 매각 길도 막혀 있어서 두산그룹이 인프라코어 매각을 철회하기 위해 둔 포석이 아니냐는 분석도 나온다.

8일 금융투자업계에 따르면 두산그룹 측은 최근 매각 주관사인 크레디트스위스(CS)증권을 통해 인프라코어 잠재 인수후보에게 DICC 소송 관련 우발부채 처리안을 포함한 입찰 제안서를 내라고 통보한 것으로 확인됐다. 예비입찰은 오는 22일 진행된다.

인프라코어는 현재 사모펀드인(PEF)인 미래에셋자산운용·하나금투·IMM프라이빗에쿼티(PE) 등과 소송가액만 7,151억원에 달하는 법정 공방을 벌이고 있다. 2011년 중국 자회사인 DICC의 투자금을 유치했던 게 발단이 됐다. 3,800억원을 투자해 지분 20%를 확보했던 외부 투자자가 두산 측이 당초 약속과 달리 기업공개(IPO)를 하지 않자 2015년 동반매도청구권(드래그얼로)을 행사했지만, 인프라코어가 실사자료를 제공하지 않으면서 공개 매각이 무산됐다. 이에 외부 투자자가 주식 매매대금을 지급하라는 소송을 제기했고, 현재 상고심이 진행 중이다. 1심에선 두산이 승소했지만 2심에서 법원은 FI 손을 들어줬다. 지연이자 등을 고려한 우발부채는 1조원에 달할 전망이다.

우발부채를 인수자가 부담할 경우 실질적인 몸값도 훌쩍 뛸 수밖에 없다. 현재 인프라코어의 시가총액은 1조7,000억원 수준. 하지만 현금 흐름을 감안한 내재가치는 최대 4조원 가량으로 추정된다. 지난해 인프라코어의 상각전 영업이익(EBITDA) 5,000억원(밥캣 제외)에 최근 매물로 나왔던 두산공작기계의 EBITDA 배수 9~10배를 적용한 수치다. 매각 대상인 두산중공업(034020) 보유 지분(36.27%)의 가격만 1조5,000억원에 육박한다는 계산이 나온다. 여기에 우발부채 1조원이 얹어지게 되는 셈이다.

두산이 이처럼 강수를 둔 것은 KDB산업은행 등 채권단에 약속했던 3조원의 자구안 달성 가능성이 높아졌기 때문으로 풀이된다. 두산중공업은 지난 4일 1조3,000억원 규모의 유상증자안을 발표한 바 있다. 박정원 회장 등 오너일가도 두산퓨얼셀(336260)의 지분 23%(5,740억원)을 무상 증여하기로 했다. 대략 1조9,000억원의 돈이 마련된 셈이다.

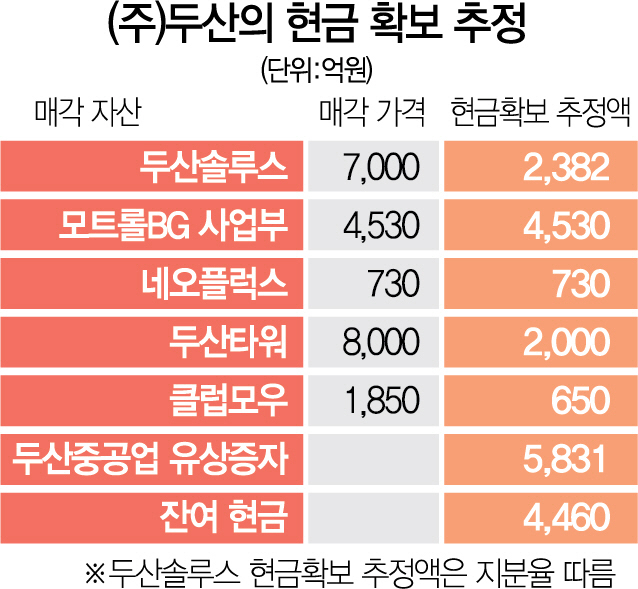

유상증자 이후에 남아있는 잔여 현금도 1조원에 육박한다. 두산솔루스(336370)와 모트롤BG, 네오플럭스, 두산타워, 클럽모우CC 등 매각을 통해 마련한 1조원의 자금 중에서 (주)두산이 두산중공업 유증에 쓰는 금액 5,831억원(지분율 44.86%)을 제외하면 4,500억원 정도의 금액이 남은 것으로 추정된다. 오너일가도 솔루스 매각으로 약 4,600억원을 손에 쥐었다. 3조 자구안 중에서 남은 금액은 불과 2,000억원 안팎에 불과하다. 현재 우선협상 대상자를 선정한 두산건설의 매각 대금(2,000~3,000억원 예상)도 추가로 확보할 경우 3조 자구안 목표를 달성하는 셈이다 .

인수합병(M&A) 업계에서 두산그룹이 인프라코어 매각을 철회할 수 있다는 해석이 나오는 것도 이 때문이다. 실제로 DICC 소송 우발부채를 인수자에게 전가하면 국내 PEF는 인수 후보에서 제외된다. 현재 IMM PE 등이 진행하고 있는 소송의 사실상 원고는 국내 기관투자자다. 국내 기관투자자가 출자한 PE가 인프라코어를 인수할 경우 원고와 피고가 같아지는 웃지 못할 상황이 연출되기 때문.

해외 매각 길도 막혀 있다. 인프라코어의 경우 ‘중대형 굴삭기 신뢰성 설계 및 제조 기술’ 등 국가 기술을 보유한 기업이다. 해외에 팔기 위해서는 산업통상자원부 장관의 승인을 받아야 한다. 결국 전략적 투자자(SI)인 국내 대기업으로 후보군이 좁혀지는데, 현대중공업과 한화그룹은 인수전 참여를 부인하고 있는 상황이다.

M&A업계의 한 관계자는 “두산그룹 측도 조건에 부합하는 후보가 등장하지 않으면 매각을 서두르지 않겠다는 입장인 것으로 알고 있다”며 “연내 본계약 체결이 원칙적인 목표이긴 하지만 상황에 따라 매각 속도 등이 달라질 수 있다”고 말했다.