21일 IT업계에 따르면 보건복지부가 지난 6월 시행한 EMR 인증제가 의료 빅데이터 시장 활성화에 걸림돌이 되고 있다.

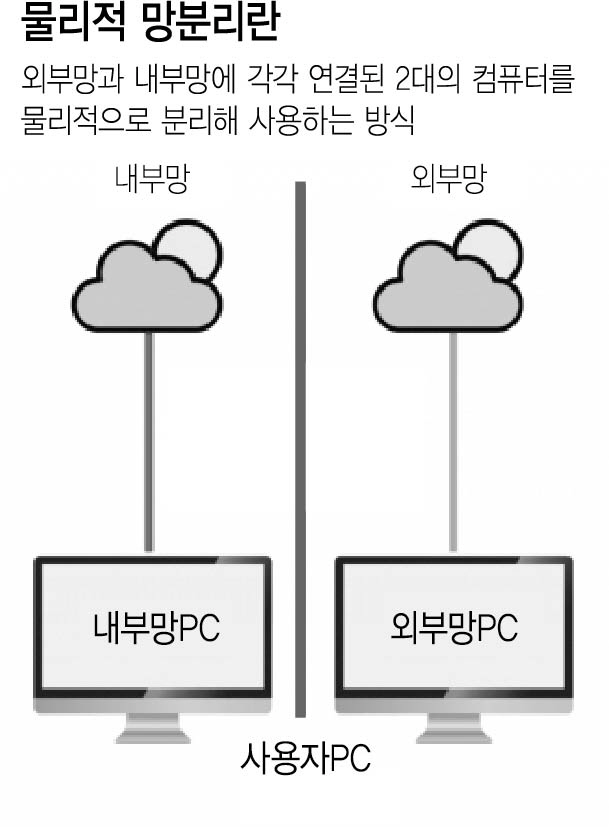

EMR 인증제는 국제표준에 준하는 전자의무기록 시스템을 구축하도록 장려하기 위해 총 86개 항목으로 이뤄진 인증제도다. 문제는 EMR 인증제의 클라우드 사업자 평가 기준인 ‘클라우드보안인증(CSAP)’이 글로벌 스탠더드와 동떨어진 물리적 망분리를 요구하고 있다는 점이다. 물리적 망분리란 보안을 강화하기 위해 기관 안팎의 네트워크(통신망)를 인터넷과 연결된 망, 회사 내부망 2개로 분리해 구축하는 방식이다.

IT업계는 물리적 망분리는 데이터를 클라우드에 올려 데이터 저장과 분석의 효율성을 극대화하는 퍼블릭 클라우드에는 적용하기 어렵다고 입을 모은다. 물리적 망분리를 실행하려면 이원화된 2개의 망을 구축해야 하기 때문에 비용부담이 커지고 효율성이 떨어진다는 것이다. 실제 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 재택·원격근무가 확산하면서 물리적 망분리의 비효율성이 문제로 제기되기도 했다. 이에 따라 금융감독원은 망분리 규정을 개정해 이르면 오는 10월부터 금융회사 임직원이 회사 밖에서도 업무 시스템에 접속 가능하도록 할 계획이다. 스타트업얼라이언스 조사에 따르면 망분리 규제는 개발자의 생산성을 50% 떨어뜨리고, 개발자 인건비를 30% 가중시키는 것으로 조사됐다. 25인 기준 사업장에 적용하면 시스템 구축비용이 약 5억원 늘어나는 것으로 추산된다.

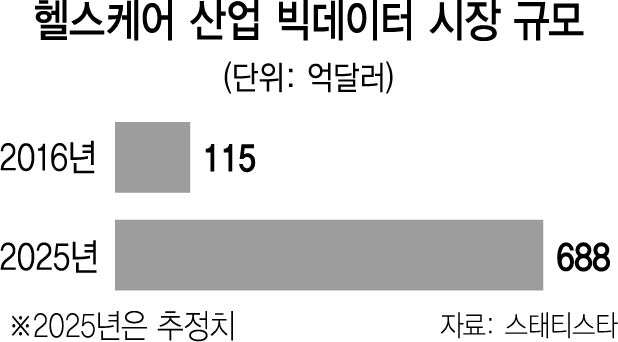

복지부의 EMR 인증제로 한국은 빅데이터를 활용하지 못하는 사이 해외에서는 데이터를 활용한 의료서비스가 속도를 내고 있다. 영국은 국가보건의료서비스(NHS)와 산하 의료기관에 클라우드를 도입해 3,000만개가 넘는 처방 문서와 거래 내역을 데이터화했다. 미국의 센타라 헬스케어는 페타바이트(PB)급 EMR 데이터를 클라우드 기반으로 운영하면서 비용을 30% 절감하기도 했다. 반면 한국의 경우 EMR 도입률이 92%에 달하고 축적된 헬스케어 빅데이터 역시 세계 최고 수준이지만, 의료기관 간 교류율은 1%에 불과해 사실상 대형병원 의료 데이터를 전혀 활용하지 못하고 있다.

정부는 EMR 인증이 강제조항이 아니라는 입장이지만 현장에서는 사실상 의무조항으로 받아들여지고 있다. 실제로 보건복지부는 향후 보험수가 혜택, 의료질 평가 연계 등을 인센티브로 제공할 방침이다. 한 업계 관계자는 “CSAP의 물리적 망분리 부분을 삭제하거나 이미 국내 여러 산업분야에 적용되고 있는 정보보호관리체계(ISMS) 등 인증을 받은 클라우드를 선택적으로 이용할 수 있어야 한다”고 말했다.

전문가들은 물리적 망분리 규제를 클라우드 시장의 현실에 맞게 개선해야 한다고 지적한다. 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 “의료 데이터는 데이터 3법 개정에 따른 데이터 활용 경제의 중심축 중 하나지만, 망분리 규정을 넣어놓으면 사실상 클라우드 도입 효과를 전혀 얻을 수 없다”며 “금융정보와 마찬가지로 의료정보도 중요도에 따라 분류해 운용하는 정책적 기준 마련이 시급하다”고 말했다.