여러 명의 인기 가수가 서로 다르게 부르면서 대대로 유행시켜온 노래가 있다. 북방 아가씨를 마치 소양강 처녀처럼 친근하게 떠올리게 만드는 노래. 머나먼 동토의 나라를 가로지르는 열차에 느닷없는 향수를 실어 보내는 노래. 마침내 러시아 여성의 대명사처럼 자리 잡은 이름 ‘카추샤의 노래’. 대체 카추샤가 누구길래.

한국인들이 아낌없이 사랑한 카추샤는 레프 톨스토이의 대표작 ‘부활’의 여주인공이다. ‘부활’은 러시아 차르 시대의 황혼, 세기의 경계인 1899년에 발표됐다. 톨스토이는 대한제국이 멸망하고 일제의 식민지로 전락한 1910년에 세상을 떠났다. 그리고 카추샤가 남았다. 귀족 청년 네플류도프는 잊혔지만.

따지고 보면 이상한 일이기도 하다. 유독 한국에서는 ‘전쟁과 평화’도 ‘안나 카레니나’도 맥을 못 췄다. 예나 지금이나 톨스토이 하면 ‘부활’이다. 사랑과 이별 이야기는 못 당하는 법인가. 역시 카추샤 덕분이다.

묘한 대목도 있다. 한때 천진하고 순박한 하녀였는지 모르지만 어쨌거나 카추샤는 길거리의 여자다. 한낱 싸구려 매춘부요 급기야 살인죄로 법정에 섰다. 하필이면 하룻밤 불장난을 당긴 주인 앞에서, 자신을 짓밟고 헌신짝처럼 내팽개친 바로 그 남자 앞에서 말이다. 애절하고 숭고한 사랑이라니 가당치 않다. 남은 생을 시베리아에서 썩을 천한 카추샤가 어쩌다 성녀처럼 떠받들어졌을까.

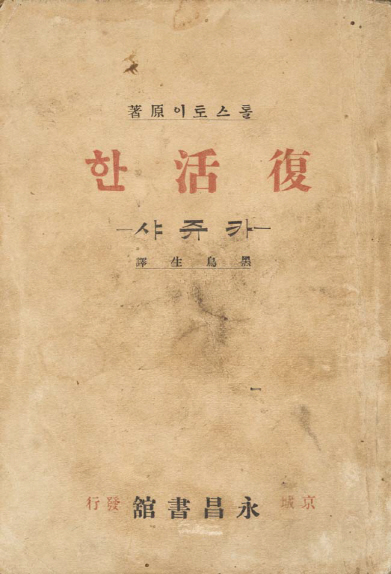

갖가지 운명의 장난에 모질게 시달리는 카추샤 이야기를 한국어로 선보인 번역가는 박현환이다. 정주 오산학교 학생이었던 박현환은 일본 유학 후 모교 교사로 일하면서 ‘부활’을 우리말로 옮겼다. 박현환은 3·1운동 직후 망명해 임시정부에 투신했으며 흥사단 상하이지부 결성에 뛰어들었다. 훗날 국내에서 동우회를 조직했다가 투옥되기도 했고 해방되자마자 흥사단을 재건한 주역도 박현환이다.

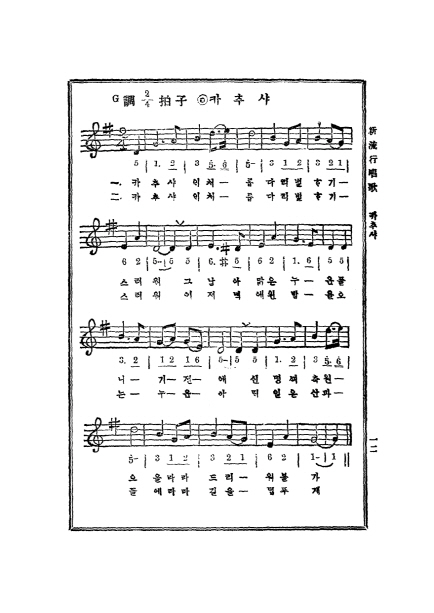

박현환은 폭풍 전야인 1918년 ‘해당화’라는 제목으로 카추샤 이야기를 번역했다. 해당화가 뜻하는 것은 두말할 나위도 없이 카추샤다. 네플류도프 공작의 이름은 ‘내류덕’으로 붙였다. 표지에는 총칼을 든 군인들에게 끌려 시베리아로 떠나는 카추샤가 그려졌다. 순정과 비련의 주인공은 오로지 카추샤일 수밖에 없다. 카추샤의 노래는 소설 속에 두 번 들린다. 첫사랑의 벅찬 순간에 한 번, 영원한 이별을 앞둔 마지막 순간에 또 한 번.

그러고 보면 톨스토이의 원작 제목은 심오한 듯 모호한 듯 와 닿지 않는다. 과연 부활하는 것은 누구인가. 네플류도프인가, 카추샤인가. 참사랑을 통해 부활한 경지는 어디인가. 시베리아인가, 천국인가.

박현환의 ‘해당화’는 실로 간단명료하게 카추샤에게 초점을 맞췄다. 시베리아는 이국적인 로맨스의 무대가 됐고, 카추샤의 노래는 애끊는 그리움의 연가이자 실연의 찬미였다. 어디까지나 자신이 버리고도 변치 않는 사랑을 기대하는 이기적인 성별의 입장에서만 그러함은 물론이다.

어쩌면 카추샤는 춘향의 자본주의적 후예, ‘홍도야 울지 마라’ 여주인공의 예고편일지도 모른다. 악덕 변 사또의 옥에서 풀려난 춘향은 어사 낭군 이몽룡과 행복한 삶을 누릴까. 제국의 순사가 돼서 돌아온 오빠 손에 살인범으로 체포된 식민지의 기생 홍도가 머물 곳은 어디인가. 아닌 게 아니라 통속화된 카추샤 이야기들이 끊이지 않았다. 무엇보다 궁금한 것은 시베리아로 끌려간 카추샤의 뒷이야기였다. 카추샤와 네플류도프는 재결합할 수 있을까. 1920년대 내내 ‘부활한 카추샤’ ‘부활 후의 카추샤’ ‘카추샤의 애화’가 쏟아져 나왔다.

귀하건 천하건 혹은 돈이든 사랑이든 카추샤가 시종일관 약자의 처지를 대변한 것은 틀림없다. 카추샤 이야기는 기다리고 기댈 수밖에 없는 이들의 심금을 울렸다. 카추샤의 노래는 빼앗기고 억눌린 자들의 목소리였다. 한국인의 연인이 된 그가 100년 넘게 사랑 받아온 비결이다.

박현환의 ‘해당화’가 일깨워준 것은 엄연한 역사적 현실이요, 카추샤야말로 우리 자화상일 터다. 번역은 차르 치하의 사랑과 식민지의 삶을 이어줬고 세계문학을 우리 노래로 바꿔줬다. 번역은 늘 시대의 한복판에서 태어나 세상 속을 떠돌아다닌다.