※환경을 생각하는 뉴스레터 '지구용'에 게재된 기사입니다.[구독링크]

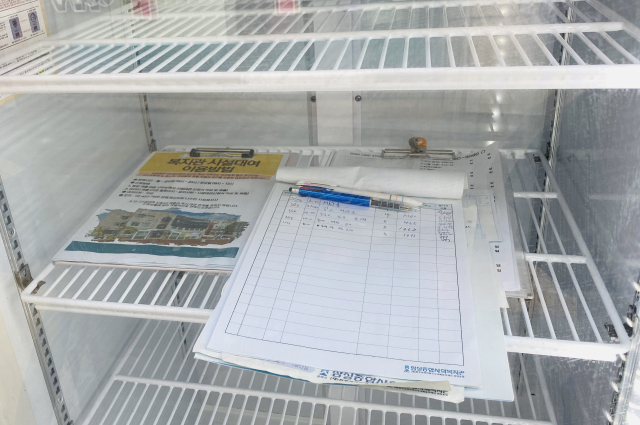

서울 송파구 새마을전통시장 입구에는 냉장고가 있다. 버려진 냉장고가 아니라 누구든 남는 음식이나 식재료를 넣어두거나 꺼내갈 수 있는 ‘모두의 냉장고’다. 인근 주민들, 시장 상인들이 멀쩡해서 버리기 아쉬운 음식·식재료뿐만 아니라 일부러 정성껏 만든 음식을 채워넣기도 한다.

무엇을 언제 두고 가는지는 냉장고 안의 일지로 확인할 수 있다. 이용자가 적지 않아 금세 비워진다는 것이 김소영 잠실종합사회복지관 복지사의 설명이다. 김 복지사는 "곧잘 가져가셔서 냉장고가 비어있을 때가 많다"며 "가져가는 만큼 채우도록 이용자들을 격려하고 있다"고 전했다. 잠실종합사회복지관에서 관리하는 모두의 냉장고는 복지관과 새마을전통시장 입구에 두 대가 운영 중이다.

나눔의 대상이 일반적인 물건이 아니라 음식이라는 점 때문에 냉장고 관리는 필수다. 지역 자원 활동가들의 모임인 '신선한 사람들'이 등장하는 대목이다. 코로나19로 인해 냉장고 이용이 다소 위축된 감은 있지만, 복지관은 올해 모두의 냉장고 3호를 설치하기 위해 꾸준히 장소를 물색 중이다. 카페나 음식점은 업장에서 쓰는 냉장고와 헷갈릴 수 있고 건물주의 의사도 반영해야 해 쉽지만은 않은 상황이다.

음식 버리기 전 떠올릴 키워드, 식량난과 탄소감축

공유 냉장고라는 아이디어는 버려지는 음식에 대한 안타까움에서 출발했다. 부유한 나라와 그렇지 못한 나라의 식량 밸런스가 얼마나 불균형한지 깨닫게 되는 유엔식량계획(WFP)의 통계 하나.전세계 음식의 3분의 1이 버려진다. 연간 13억톤, 무려 20억명을 먹일 수 있는 양이다. 굶주림으로 고통받는 인구가 6억9,000만명에 달한다(유엔 식량농업기구, 2019년)는 또다른 수치와 비교하면 참담할 정도다.

이렇게 버려지는 음식은 기후 변화와도 관련이 깊다. 어차피 버려질 음식을 생산하는 데만 14억 헥타르의 땅(약 1,400만㎡. 전세계 경작 가능한 농지의 28%에 달한다)이 필요하기 때문이다. 기후변화 전문가 단체인 프로젝트 드로다운(Project drawdown)에 따르면 여기서 발생하는 탄소 배출량은 미국, 중국에 이어 전세계 3위 규모다. 음식 낭비만 없어도 상당한 탄소 감축이 가능하다는 의미다.

보다 많은 이들이 이 문제에 주목하면서 '푸드 쉐어링'이 대안으로 떠오르고 있다. 남는 음식을 필요한 사람들끼리 나누자는 움직임이다. 대표적인 사례가 유럽 주요 도시에서 3,400만명의 이용자를 확보한 '투굿투고(Too good to go)' 앱이다. 2016년 덴마크 스타트업이 출시한 이 앱은 카페, 식당, 슈퍼마켓, 호텔 등과 손잡고 남는 음식을 판매하는 사업 모델을 기반으로 한다. 제휴 매장에서 남는 음식을 '매직 백'에 담아서 원래 가격의 3분의 1에 판매하는 것. 남은 음식 버전의 '럭키 백'인 셈이다.

영국의 '올리오(Olio)' 앱은 우리나라의 당근마켓과 비슷한 모델이다. 집에 남는 음식이 있으면 사진을 찍어 올리오에 올리고, 필요한 사람이 와서 고맙게 받아간다. 올리오에서의 음식 나눔은 무료다. 그럼에도 남는 음식이 안타까운 이들, 남은 음식이 환경에 미칠 영향이 신경 쓰이는 이들은 기꺼이 참여한다. 게다가 이용자 수가 늘어날수록 자신도 언젠가는 득을 볼 가능성이 높아진다. 올리오는 340만명의 이용자를 확보했고 코로나19로 집에 머무는 시간이 압도적으로 길어진 2020년에는 음식 나눔이 이전보다 5배나 늘었다고 밝혔다.

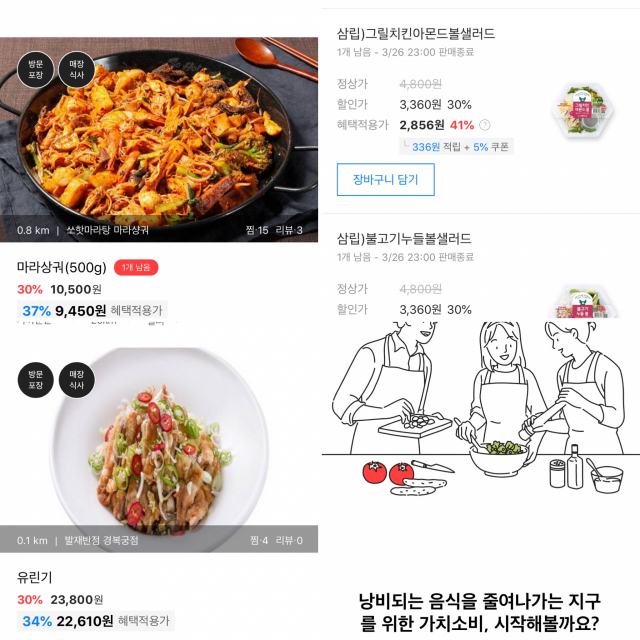

아직 잘 알려지진 않았지만 우리나라에도 비슷한 앱이 있다. 미로 컴퍼니의 '라스트 오더'는 가까운 편의점, 식당 등에서 마감 할인 상품을 살 수 있는 앱이다. 현재까지 CU, 세븐일레븐, 롯데마트, 달콤커피, 생어거스틴 등이 '입점'해 있고 이밖에도 지역별로 프랜차이즈 식당, 카페 또는 개인 업장의 마감 할인 상품이 올라와 있다.

미로 컴퍼니는 지난해 비슷한 사업 모델을 가진 '웰바이'를 인수하면서 덩치를 키웠다. 다만 아직까지는 입점 업체(3만4,000개)나 이용자 수(약 45만명)에 한계가 있다. 실제로 앱을 켜보면 선택지가 아주 다양하진 않다. 서울 광화문 중학동에서는 근처 CU, 세븐일레븐과 '발재반점' 등 중식당 몇 곳, 마라탕 식당 한 곳, '생어거스틴'과 카페 십여 곳이 떴다. 카페에서 할인 판매하는 메뉴는 아무래도 커피·디저트류라 퇴근길에 저녁거리를 저렴하게 사가고픈 이용자의 기대에는 다소 못 미쳤다. 그리고 서울이 아닌 지역은 더 선택지가 좁았다. 라스트오더 앱의 존재를 소셜미디어로 알리자 "부산 번화가에서 켰는데 편의점만 뜬다"는 제보를 받았다.

라스트오더는 이 같은 단점을 해결하기 위해 다양한 전략을 모색하고 있다. 입점 업체 확대는 기본이고, 마감 임박 상품을 배달하거나 택배로 배송하는 방식도 테스트 중이다. 김재헌 라스트오더 사업전략팀장은 “강서구에서 테스트 중인 배달 서비스는 접근성이 높아진다는 장점이 있고, 택배배송관에서는 지역 기반의 커뮤니티를 통해 비수도권까지도 아우를 수 있다”고 설명했다. 예를 들어 30캔들이 탄산음료 패키지 중 1캔만 파손돼도 일반적인 유통 채널에선 팔 수 없지만 라스트오더에선 멀쩡한 29캔을 재포장해 싼 값에 판매할 수 있다. 실제로 한 식품회사의 파손 제품 1,050박스가 3시간 만에 완판된 사례도 있다.

푸드쉐어링, 어디서부터 시작할까

우리나라에서도 앞으로 올리오 같은, 음식 버전의 당근마켓 같은 푸드 쉐어링 플랫폼이 인기를 끌 수 있을까. 관련 사업을 경험해 본 이들은 인식의 변화가 필요하다는 의견을 조심스럽게 전했다. 특히 음식을 가져가는 이들이 느낄 수도 있는 ‘사회적 낙인감’을 없애는 게 중요하다는 지적이다.

앞서 서울 성북구에서 공유냉장고 '우리나누새'를 운영했던 땡큐플레이트의 김민이 대표는 "'가져가는 건 어려운 사람들'이란 인식이 강했다"고 전했다. 이 같은 사회적 낙인감 때문에 음식을 꺼내가길 망설이는 이들이 있었고, 냉장고를 채우는 '고마운 손길'들이 가져가는 이들보다 많았다는 이야기다. 잠실종합사회복지관이 복지관 내부가 아니라 바깥에 냉장고를 놓은 이유도 낙인감을 최대한 줄이기 위해서다. 이밖에 푸드쉐어링의 특성상 이용자가 일정 규모 이상으로 늘어나고 이들 간의 신뢰가 쌓이는 과정도 중요할 것으로 보인다.

꼭 푸드쉐어링에 동참하지 않더라도 과잉 소비를 줄이는 것만으로도 의의가 있다. 이와 관련해 유엔 식량농업기구는 가이드라인(원문)을 통해 ‘적게 사라’, ‘오래된 식재료를 먼저 소진할 수 있도록 보관 방식을 체계화하라’는 익숙한 내용 외에도 다음과 같은 지침을 제시하고 있다.

▲못생긴 야채, 과일을 집어들어라

:모양이 이상해 대부분 소비자들의 선택을 받지 못하고 버려질 가능성이 높지만, 맛은 똑같다.

▲로컬 푸드를 적극적으로 소비하라

:가까운 곳에서 생산된 식재료일수록 이동 거리가 짧아 대기오염과 탄소배출이 적다.

▲어떤 생선을 먹을지 고민하라

:과다 어획으로 개체수가 심각하게 줄어든 참치, 대구보다는 고등어가 낫다.

생산자나 기업들이 과잉 생산, 유통 과정에서의 손실을 줄이도록 꾸준히 촉구할 필요도 있다. 유엔은 전세계적으로 낭비되는 음식을 오는 2030년까지 현재의 절반으로 줄인다는 목표 아래 꾸준히 회원국들의 참여를 독려하고 있다.

/팀지구용 use4us@sedaily.com