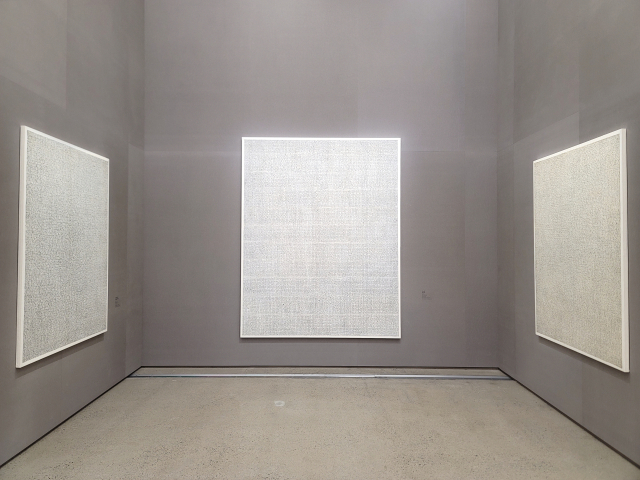

그냥 흰 색이 아니요, 그저 흰 그림인 게 아니다. 시골 집의 낡은 흙벽처럼, 버티고 뜯겨나간 시간의 흔적이 얼룩처럼 남았다. 캔버스 옆 가까이 다가가 표면을 들여다 봐야 얇은 물감층이 서로 높낮이를 달리해 형성한 공간감을 확인할 수 있다. 묵묵한 수행의 화가 정상화(89)의 1973년작 ‘무제73-5’이다. 1970년대에 등장해 성행한 단색조의 추상 회화를 일컫는 ‘단색화’의 대표적 거장이자 대한민국예술원 회원인 원로화가 정상화의 60년 화업을 돌아보며 미술사적 업적을 되짚은 회고전이 최근 국립현대미술관 서울관 3,4전시실에서 개막했다.

자신의 40여 년 전 작품을 가리키며 노화가가 “허연 그림이라고 하지만 참 좋은 작품”이라며 “왜 좋은지 모르겠다고 말하는 그게 진짜 좋은 것”이라며 흐뭇하게 말했다.

“서양 사람들은 유채색의 상대적 개념으로 백색의 존재를 알지만 우리는 흰색 그 자체를 아는 민족입니다. 내 색은 흰색 속에도 여러 다른 톤이 있어요. 흰색이라기 보다 회색이라고 해야 할까. 부엌 아궁이에 나무를 지폈을 때 나는 검정 잿빛이 있는데 그 밝은 회빛이 태양을 받으면 희고 아주 오묘한 빛을 보입니다. 한쪽은 조금 더 밝고 밑에서는 조금 진하게 보이는 그것을 이 회색에 담습니다. 오래 입은 삼베옷이 땀에 절어 변하는 그 회색빛 같은 색을 떠날 수가 없습니다.”

전시는 대학생이던 정상화가 그린 1953년작 ‘자화상’으로 시작한다. 살짝 눈 돌린 옆 얼굴의 청년은 이후로도 거의 한평생 그런 진지한 표정으로 세상을 살피며, 남들이 가지 않은 길을 찾고자 애쓰는 삶이 펼쳐지리라는 것을 아직 모른다. 1932년 경북 영덕에서 태어나 경남 마산에서 자라며 “미술 교사도 없던 시골학교”에서 어린 시절을 보낸 그는 하얀 석고상에 운명처럼 이끌려 고교 2학년 때 본격적으로 미술 공부를 시작했고 서울대 회화과에 입학했다. 젊은 정상화는 새로운 미술을 추구해 ‘현대미술가협회’ ‘악뛰엘’ 등에서 동인활동을 했다. 1965년 파리비엔날레, 1967년 상파울루비엔날레에도 참가했다. 비엔날레 때문에 방문한 브라질 상파울루에서 돌을 쪼개며 도로를 가르고 흙으로 다시 채우는 인간의 행동을 보며 과정의 숭고함을 깨달았다. 그 때부터 흙과 인간의 의지가 결합한 작품에 대한 고민이 시작됐다. 이후 파리를 거쳐 일본으로 간 작가는 1969년부터 77년까지 고베에서 작업했고 이후 다시 파리로 옮겨 1992년까지 현지에서 활동했다. 그가 국내에서 상대적으로 덜 알려진 이유이기도 하다. 2011년 한국보다 먼저 프랑스 생테티엔현대미술관에서 대규모 회고전이 열렸고, 2012년대 이후 소위 ‘단색화’가 재조명 받으며 그에 대한 재평가가 ‘늦었지만’ 진행됐다. 2015년 10월 서울옥션 홍콩경매에서는 작품 한 점이 11억3,000만 원에 팔렸다. 생존작가 중 작품가 10억원 이상인 ‘밀리언달러 클럽’에는 이우환·박서보 외에 정상화 만이 이름을 올리고 있다.

그의 작품은 기법이 독특하다. 캔버스에 얇게 고령토를 바르기를 10~12회 반복해 3~5㎜의 두께가 되도록 판을 만든다. 그런 다음 캔버스를 접는다. “옛날 우리 어머니가 한복 만드시며 치마폭 주름 잡듯 선을 그어 접고 접습니다.” 쉬이 접히는 게 아니라 목공용 주걱을 이용하기도 한다. 공구가 닿는 자리에서 빠지직 소리가 날 정도로 힘과 공을 들이면 금이 가고 그 안에 공간이 생긴다. 이를 “고유한 에스파스(espace·공간)”라고 부르는 화가는 갈라진 흙 조각을 떼 내고 그 빈 자리에 아크릴릭 물감을 칠하며 채우기를 7~8차례 반복한다. 어떤 칸을 떼어내고 어떤 칸에 칠을 하는지는 오롯이 작가적 감각에 의해 판단한다.

정상화는 조수 한 명 쓰지 않고 평생 혼자 작업한 것으로 유명하다. 반복적 행위와 수행의 과정이 ‘단색화’의 정체성이라고 한다면, 정상화는 그에 가장 부합하는 작가라 할 수 있다. 이 때문에 작품 수가 많지 않은 게 안타깝지만 그래서 더 귀하다.

전시장에서 만난 작가는 “떼고 칠하기의 차이로 평면 위에 요철이 생기고, 작가의 숨결이 담겨, 확장된 공간이 형성된다”면서 “피부 아래로 힘줄과 핏줄이 보이듯 내 작품에도 혈맥이 있고 심장박동 소리가 담긴다. 그 부분을 잘 봐주셨으면 좋겠다”고 말했다. 이번 전시에는 초기 엥포르멜(격정적인 비정형 추상) 작업부터 단색조 회화의 시작, 일본에서 먼저 선보였던 백색 시리즈, 작가가 “특히 좋아하는 작품”이라고 말한 흑백 연작과 후기 채색 작업이 다채롭게 선보였다. 특유의 요철감을 활용해 종이를 화면 위에 덧대고 탁본 혹은 프로타주(문지르기) 기법으로 제작한 작업, 유화 같은 방식으로 종이에 연필칠을 반복해 만든 작품 등에서는 정상화 작업의 ‘과정’을 확인할 수 있다. 9월26일까지.

/조상인 기자 ccsi@sedaily.com