지난 19일 오후 4시 서울 은평구 불광동 불광문고는 폐점을 앞둔 서점이라는 사실이 무색하게 손님들로 붐볐다. 갓 걸음마를 뗀 아기부터 80대 노신사까지 남녀노소 할 것 없이 어우러져 마치 ‘동네 사랑방’ 같은 모습이었다. 1996년 문을 연 불광문고는 은평구 주민들의 쉼터이자 배움터가 됐던 곳이다. 마땅한 도서관이나 서점이 없던 당시 불광문고 바닥에 어린이들이 발 디딜 틈 없이 붙어 앉아 책을 보며 꿈을 키웠을 만큼 켜켜이 추억이 서려 있었다. 이날 정신없이 계산대에서 일하던 장수련(46) 점장에게 들은 불광문고 스토리에서도 25년 세월 속 따뜻한 추억이 살아 숨 쉬고 있었다.

오랜 세월 동안 지역 최고의 사랑방으로 자리 잡아온 불광문고의 탄생 배경에는 뜻밖에 ‘생활고’가 자리하고 있었다. 최낙범(62) 불광문고 사장은 젊은 시절 와이셔츠 납품 사업에서 부동산업, 공장 일 등까지 안 해본 일이 없었다. 하지만 운이 따르지 않으며 번번이 고배를 마셨다. 생활고로 아기 분유 값조차 없다는 사실을 깨달았던 어느 날, 부천에서 서점 사업을 하던 선배가 “동업을 하자”고 한 게 동아줄이 됐다. 여기에 당시 21년 차 불광동 토박이였던 장 점장이 합류하면서 불광문고는 어엿한 동네 서점으로 자리 잡기 시작했다.

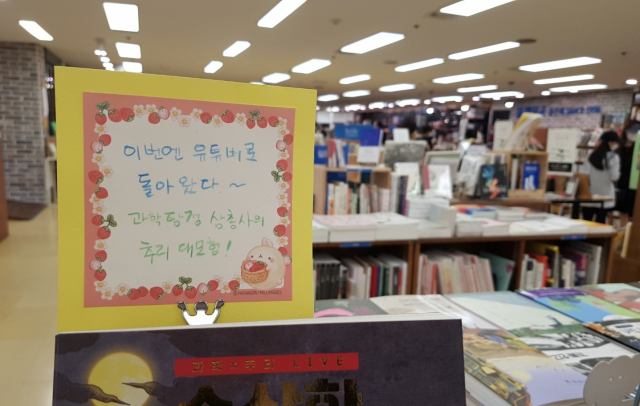

먹고살기 위해 시작한 사업이었지만 불광문고는 ‘손님에게 눈치 주지 말자’는 철칙을 지켰다. 정(情)이 살아 숨 쉬는 운영은 고객에게 행복한 추억으로 남았다. 한 손님은 “이곳 책상에서 공부해 공인중개사가 됐다”며 떡을 가져와 기쁨을 나눴다. 불광문고의 분점 한강문고에는 지난해 폐점 당일 한 40대가 찾아와 눈물을 흘리기도 했다. 사업에 망한 뒤 3~4년간 서점에 눌러앉아 독서에 매진했고, 결국 재기에 성공했다는 것이다. 다른 곳에서는 불청객이었을 손님들도 불광문고 품에서는 모두 소중한 식구였다. 이런 모토로 불광문고는 공동체의 소중한 공간이자 사랑받는 문화 공간으로 탈바꿈했다. 수십 년간 불광동 터줏대감으로 지내온 만큼 기쁜 일도, 슬픈 일도 많았다. 엄마 돈을 슬쩍해 문구를 샀다가 혼쭐이 났던 아이가 어느새 커서 아기를 데려왔을 때는 온 직원이 모여 기뻐했다. 개점 초기부터 인문학 책을 꾸준히 사 ‘인문 할아버지’라는 별명이 붙었던 어르신이 어느 날부터 나타나지 않아 궁금증을 샀는데, 그 딸이 찾아와 ‘돌아가셨다’는 소식을 전했을 때는 다들 눈물을 쏟았다고 한다.

장 점장은 “오늘도 손님들의 추억이 가득 담긴 메시지를 받고 한참을 울었다. 25년간 굽이굽이 사연들도 모두 안녕”이라며 아쉬움을 표했다. 고객들에게는 불광동의 희로애락이 담긴 불광문고가 사라진다는 소식 자체가 충격으로 보였다. 수십 년 단골 고객인 채순옥(53) 씨도 “스물두 살, 스물다섯 살인 우리 아이들이 함께 자라온 서점인데 깜짝 놀랐다”고 말했다.

폐점 소식은 서점 업계에서도 ‘쇼크’다. 신촌 홍익문고의 박세진 사장은 “적자를 내면서도 사명감 하나로 버텨왔는데 마음이 아프다 못해 내 일이 될까 봐 두렵다”고 했다.

불광문고를 비롯한 많은 동네 서점들이 역사의 뒤편으로 사라지게 된 데는 높은 도매가와 온라인 서점의 약진, 코로나19의 영향이 컸다. 납품 가격이 8,500원에 달하는 1만 원짜리 대학 교재를 팔면 겨우 250원가량을 손에 쥔다고 한다. 도서정가제 덕분에 잠시 동네 서점의 숨통이 트이기도 했지만 온라인 서점의 할인에는 당해내지 못했다. 서울시 우리마을상권분석 시스템에 따르면 서울 서적 소매업 점포 수는 지난해 1분기 3,373개에서 지속적으로 감소해 올해 1분기 3,300개로 쪼그라들었다.

불광문고의 추억은 이어질 수 있을까. 불광문고 직원들은 최 사장의 뜻을 이어받아 폐점 대신 가게 이전을 하려 노력 중이다. 다만 천정부지로 솟은 임대료 탓에 쉽지만은 않은 것으로 전해졌다.