온라인 플랫폼을 겨냥한 정부의 규제가 속도를 내고 있다. 공정거래위원회는 지난해 네이버에 과징금을 부과한 데 이어 페이스북·카카오·쿠팡 등 ‘플랫폼 갑질’에 칼을 빼들었고 금융위원회는 ‘동일 기능·동일 규제 원칙’으로 빅테크 업체들을 압박하고 있다.

12일 관계 부처에 따르면 공정위는 현재 카카오모빌리티의 ‘콜(승객 호출) 몰아주기’, 쿠팡의 검색 알고리즘 조작, 페이스북·구글의 디지털 광고시장 갑질 혐의 등을 조사하고 있다. 무료 서비스 등으로 이용자를 다수 확보한 뒤 수익을 내는 플랫폼의 사업 모델이 입점 업체나 소비자를 향한 ‘갑질’로 바뀔 수 있다는 판단에서다.

카카오모빌리티의 경우 택시호출 애플리케이션 ‘카카오T’를 통해 가맹 택시에 배차 콜을 몰아줬다는 혐의를 받고 있다. 특히 공정위는 카카오모빌리티의 ‘프로멤버십’을 주목하고 있는 것으로 전해졌다. 월 9만 9,000원을 낸 기사들에 한해 우선 배차 혜택을 주는 서비스인 프로멤버십은 택시 호출 시장에서 점유율 80%를 웃도는 카카오가 택시기사들 대상으로 과도한 중개 수수료를 받고 있다는 비판이 나온다. 쿠팡이 자체 브랜드(PB) 상품을 다른 납품 업체 상품보다 검색 결과 상위에 노출하는 방식으로 알고리즘을 조작하고 납품 업체에 최저가 우선 공급을 요구했다는 혐의도 공정위의 조사 대상이다. 지난해 공정위는 네이버가 쇼핑 검색 알고리즘 조정으로 자사 상품 및 동영상을 먼저 노출시켰다고 판단해 267억 원의 과징금을 매기기도 했다.

공정위는 페이스북·구글 등 해외 빅테크 기업의 갑질도 들여다보고 있다. 페이스북이나 구글이 사용자 데이터베이스(DB)를 기반으로 광고 상품을 파는 과정에서 다른 서비스를 끼워팔기하는지, 부당한 고객 유인이나 사업 활동을 부당하게 구속하는 행위를 하는지 등을 조사한다. 이용자들이 자신의 검색 기록이나 인터넷 활동이 ‘맞춤형 광고’로 활용될 수 있다는 것을 알고 있는지, 관련 데이터를 주지 않겠다고 선택할 수 있는지도 쟁점이다.

고승범 금융위원장이 빅테크·핀테크에 대해 “동일 기능·동일 규제 원칙을 지켜나가겠다”고 강조하면서 기존 금융권에 비해 상대적으로 느슨하던 규제가 강화될지도 주목된다. 금융권에서는 이 원칙이 적용될 만한 이슈로 간편 결제 수수료율 문제를 꼽는다. 현행 여신전문금융업법에 따르면 금융 당국은 3년마다 컨설팅 업체의 원가 분석, 업계와 협의 등을 거쳐 적격 비용(가맹점이 부담하는 것이 합당한 비용)을 정해 카드 수수료율에 반영한다. 현재 당국과 업계는 컨설팅 업체로부터 적격 비용 산정에 대한 초안을 전달받은 상황이다. 이를 토대로 당국·업계·전문가와 논의를 거치지만 사실상 ‘14번째’ 인하가 유력하다.

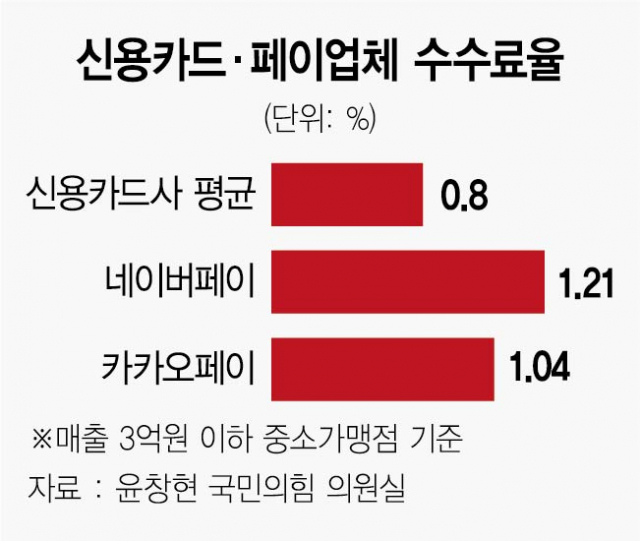

반면 이 같은 수수료율 인하 압박은 간편 결제 업체에는 적용되지 않고 있다. 네이버페이·카카오페이 등 간편 결제는 신용·체크카드와 사실상 유사한 결제 기능을 수행하고 있지만 전자금융업자로 분류돼 당국의 수수료율 규제에서 벗어나 있다. 윤창현 국민의힘 의원실에 따르면 매출 3억 원 이하 중소가맹점의 신용카드 수수료율은 0.8%인 반면 네이버페이·카카오페이의 카드 결제는 각각 1.21%, 1.04%로 오히려 더 높다. 카드 업계의 한 관계자는 “사실상 같은 시장, 같은 고객을 놓고 경쟁하고 있는데다 수수료율은 간편 결제 업체가 더 높은데도 카드 업계만 규제를 받는 것은 불합리하다”고 언급했다.

그동안 혁신 금융 지정을 통해 빅테크에만 풀어준 후불 결제 서비스도 향후 진입 문턱이 더 높아질지 관건이다. 현행 여전법상 선불전자지급수단 발행 및 관리 업자는 후불 결제 업무를 수행할 수 없다. 금융위원회는 신용카드업 허가를 받지 않고 선구매·후지불(BNPL) 후불 결제 업무를 할 수 있도록 네이버페이·카카오페이에 특례를 부여해왔다. 빅테크·핀테크를 특별 대우해온 정책 기조가 전환된다면 후불 결제에 대한 혁신 금융 선정 과정이 더 까다로워질 수 있다.

![[연합뉴스 자료사진]](https://newsimg.sedaily.com/2021/09/12/22RFQIMR0W_1.jpg)