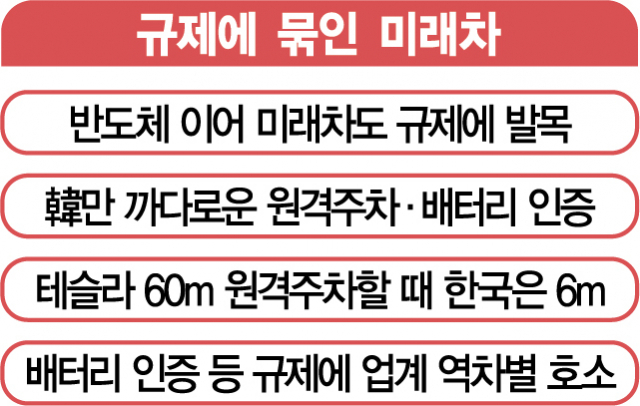

글로벌 완성차 메이커들이 미래차 기술 선점을 위해 각축을 벌이는 가운데 우리 완성차 기업은 시대에 뒤처진 규제에 발목이

잡혀 시름하고 있다. 미국 등 선진국과 달리 우리나라는 미래 기술을 일단 불허한 뒤 예외적으로 허용하는 포지티브 규제가 많고 유사한 규제도 강도가 높다는 게 전문가들의 지적이다. 반도체와 미래 산업 육성을 위해 마련된 국가핵심산업특별법이 겉돌고 있는 것과 같은 맥락이다.

27일 업계에 따르면 국내 완성차 업체들은 자율주행·원격주차·원격소프트웨어업데이트(OTA) 등 규제로 인한 역차별 문제를 호소하고 있다. 미국 전기차 업체인 테슬라가 국내 시장에 선보인 ‘스마트 서먼(smart summon)’ 기능이 대표적이다. 테슬라 차주는 차량에 타지 않고 이 기능을 사용해 최대 60m 밖에 있는 자신의 차량을 불러올 수 있다. 그러나 한국 차량의 원격호출 가능 거리는 10분의 1에 불과하다. 이는 현행 자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙이 원격주차 가능 거리를 6m로 못 박았기 때문이다.

미국 내에서 안전기준을 통과하면 수입이 허용되는 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 테슬라는 이 같은 기능을 탑재한 차량을 국내에서 판매하는 반면 국내 완성차 업체는 한국 규격에 따라 만든 차를 수출하고 있다.

자율주행 허가 지역도 미국에 비해 제한적이다. 미국 네바다주는 지난 5월 시속 40마일(72.6㎞) 이하로 운행하는 무승객 차량이 주 전역을 주행할 수 있도록 하는 법을 통과시켰다. 현대자동차가 투자한 모셔널은 네바다주 라스베이거스에서 자율주행차를 개발하고 있다. 반면 우리나라는 세종특별자치시와 광주광역시 등 일부 산업단지 및 공원에서만 자율주행을 허가하고 있다.

전기차의 핵심 부품인 배터리 안전성 점검도 우리나라가 더 까다롭다. 우리나라는 4.9m 높이에서 리튬 배터리를 떨어뜨려 안정성이 입증됐을 때 자동차 탑재를 허용한다. 반면 배터리 낙하 인증의 유엔 국제 기준은 1m다. 업계에서는 이처럼 까다로운 기준이 완성차 가격 인상으로 연결돼 국산차 가격 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다고 호소하고 있다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 “국내 기업들은 일부 자율주행규제특구에서 관련 연구를 진행하고 있지만 신규 사업 아이템을 개발하기에는 부족한 상황”이라며 “미래차 관련 포지티브 규제를 네거티브 방식으로 전환해야 한다”고 주장했다.