제2차 세계대전이 본격적으로 확전하던 1940년 5월, 윈스턴 처칠이 영국 총리에 오르면서 접한 전황은 매우 불리했다. 취임한 지 얼마 지나지 않아 프랑스에선 덩케르크 철수 작전을 진행해야 했고, 프랑스가 독일군에 함락된 후엔 다음 목표가 영국이라는 기정사실에 부딪혀야 했다. 반면 나치 독일 정권의 2인자 헤르만 괴링은 3주 안에 독일 공군(루프트바페)의 화력으로 영국을 무너뜨릴 수 있다고 확신했다. 그는 1940년 6월부터 영국에 공습을 벌인다. 아돌프 히틀러가 소련 침공에 전념하고자 영국과의 평화협정 가능성을 놓지 않았기에 런던은 목표에서 제외했다. 하지만 그 해 8월 24일 폭격기 한 대가 항법상의 오류로 우연히 런던 상공에 떴고, 포탄이 시가지에 날아들었다. 이듬해 12월까지 계속된 독일군의 런던 공습이 시작된 순간이었다. 이 기간 동안 4만5,000명에 이르는 영국인이 공습으로 숨졌다.

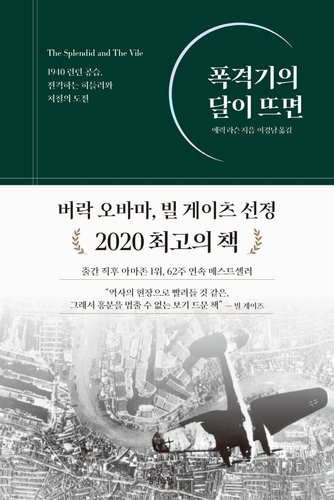

미국의 논픽션 작가 에릭 라슨은 ‘폭격기의 달이 뜨면’에서 처칠 내각이 출범한 이후부터 런던 대공습이 끝난 1941년 12월까지의 영국 정치·사회를 다룬다. 당시 급박하게 돌아가던 정세 속에 처칠 내각과 나치 독일이 어떻게 대응했는지 밀도 있게 전한다. 당시의 방대한 이야기를 101개의 장으로 나눠서 간결하고도 속도감 있게 담았다. 저자는 처칠 내각의 급박한 분위기와 전쟁 개입을 꺼리는 미국 정부, 독일 제국 상층부의 권력 다툼을 세밀하게 묘사한다. 나치 독일군이 유럽 전역을 장악하며 화력을 과시하는 와중에 영국이 할 수 있는 건 미국이 참전할 때까지 버티는 일 뿐이었다. 그는 항공기동력부를 신설해 전투기 생산과 승무원의 훈련, 항공기 공장 방어에 집중했다. 이 과정에서 처칠이 발휘했던 리더십을 조명하는 일도 잊지 않는다.

책은 1년 반 가까운 기간 동안 전시 체제에서 버텼던 시민들의 삶도 전한다. 공습의 표적이 된 런던은 등화관제를 실시해, 밤이면 짙은 어둠만 남았다. 시민들은 볼록하게 차오르는 달이 뜨는 밤이면 희미한 달빛에도 폭격기의 목표물이 될까 두려워하며 보름달을 ‘폭격기의 달(bomber’s moon)’이라 불렀다. 하지만 전쟁 속에도 일상은 남아, 런던 시민들은 대피소에서 잠을 자고 다음 날 출근했으며 폭격을 맞아 잿더미가 된 건물 지하에도 클럽이 성행했다. 자기 자신을 간신히 비껴 간 폭탄을 보면서 내가 오늘 살아 있다고 느끼던 시절이었다.

저자는 미국이 참전을 결정하고 동부전선으로 전장이 옮겨간 시점에서 이야기를 멈추고, 전쟁이 끝난 뒤 후일담으로 건너뛴다. 처칠은 전쟁이 끝나자마자 선거에서 패해 실각했다. 그는 전시를 이끄는 리더가 맞았지만 전후 영국을 회복시킬 적임자는 아니었다. 3만원.