중국 전기차 및 배터리 업체들이 내수 시장을 넘어 해외에서 영향력을 극대화하고 있다. 아시아와 유럽에 이어 한국 업체들과 ‘동맹’ 관계를 맺어왔던 미국 시장까지 본격 진출하고 나서며 국내 업체들의 긴장감은 한층 고조되는 상황이다. 미중을 중심으로 한 글로벌 공급망 재편 속 중국발(發) 원자재 대란에 희토류 제재까지 ‘차이나 리스크’가 한국을 위협하는 가운데 국내 기업들의 대응 마련도 시급하다는 지적이 나온다.

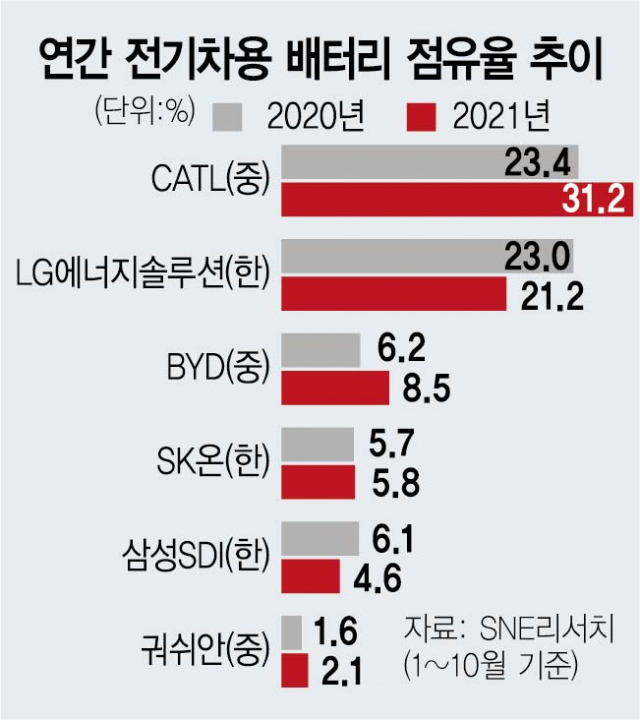

28일 업계에 따르면 최근 CATL·BYD 등 중국 배터리 기업들이 미국 테슬라가 발주한 전기차 100만 대 분량의 배터리를 전량 수주했다. 중국 4위 업체인 궈쉬안도 테슬라로 추정되는 미국 자동차 기업으로부터 오는 2023~2028년 200GWh 배터리를 납품하기로 했다. CATL을 대표로 중국 업체들이 독일·폴란드 등 유럽 공장을 확충하는 것에 이어 미국과의 협력 관계도 강화하고 있는 것이다.

업계에서는 미국 현지 시장에서 중국이 입지를 강화하고 있는 것은 가볍게 볼 문제가 아니라고 지적한다. 중국 업체들이 주로 생산하는 리튬인산철(LFP) 배터리는 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 ‘K배터리’의 주력 제품인 삼원계(NCM)에 비해 가격은 싸지만 성능은 떨어져 ‘내수용’이라는 평가를 받아왔다. 하지만 중국 업체들은 LFP 기술에 필요한 설비와 원자재 비용 등에 대해 정부로부터 막대한 보조금을 받으며 해외 시장에서의 영향력을 키우고 있다. 이에 기술력을 앞세운 국내 업체들의 경쟁력도 흔들릴 것이라는 관측이 제기되는 것이다. 테슬라에 이어 폭스바겐·다임러도 자사 전기차에 LFP 배터리를 탑재하기로 했다.

완성차 업체들도 진일보한 기술력을 바탕으로 한국 업체들을 위협하고 있다. 중국의 완성차 업체인 니오는 내년에 독일·네덜란드·스웨덴·덴마크 4개국에 추가로 진출한다는 계획을 최근 발표했다. 니오는 대표적인 중국의 전기차 스타트업 중 하나로 ‘중국의 테슬라’로 불린다. 니오는 지난 9월 노르웨이 시장 진출을 기점으로 2025년까지 전 세계 25개국으로 시장을 확대한다는 계획이다. 회사는 내년 출시할 계획인 플래그십 세단 ET7이 150㎾h 배터리를 탑재해 1,000㎞를 주행할 수 있다고 자신하고 있다.

BYD·샤오펑·아이츠 등도 유럽 진출을 가속화하고 있다. 6월 노르웨이에 진출한 BYD는 이미 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘탕’ 모델을 100대 팔았고 연내 1,500대를 판매할 계획이다. 샤오펑 역시 지난해 9월 SUV ‘G3’를 앞세워 노르웨이에 발을 디뎠고 아이츠는 지난해 5월 SUV ‘U5’를 유럽 전역에 출시했다.

중국에 대한 높은 원자재 의존도를 고려하면 한국 기업들을 향한 우려가 잇따라 나오는 것도 무리가 아니다. 한국무역협회가 최근 발표한 보고서에 따르면 올해 1~10월 기준 수입 품목 1만 2,588개 가운데 중국 의존도가 80% 이상인 품목은 1,856개로 집계됐다. 중국의 수출 제한으로 극심한 품귀 현상을 빚은 요소수가 대표적이다. 중국으로부터 수입이 차질이 빚을 경우 한국이 유탄을 맞을 수 있다는 분석이 나오는 배경이다. 여기에 중국 당국이 희토류 관련 산업에 대한 외국인 투자를 원천 금지한 점도 이 같은 우려를 키우고 있다.

국내 기업들은 공격적 투자를 통해 시장 지배력을 더욱 공고히 하는 방향으로 중국의 공세에 대응하고 있다. K배터리 3사는 정부와 함께 2030년까지 국내 연구개발(R&D) 분야에 약 40조 6,000억 원을 투자할 계획이다. 또 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리 기술 개발에도 열을 올리는 중이다. 정영록 서울대 국제대학원 교수는 “현재 발생하는 차이나 리스크는 글로벌공급망(GVC)이 제대로 굴러가지 않아 발생하는 부분이 크다”며 “미국과의 알력 다툼과 같이 정치적 요소까지 더해 경영 환경이 더욱 어려워진 만큼 기업들은 제품 대응력을 키우고 인적 구성을 다변화해 수동적 대응에서 벗어나 주도적으로 경쟁을 이끌어가야 한다”고 지적했다.