“못이 없어서 편자가 사라졌고 편자가 없다 보니 말까지 잃었다. 이런 일이 계속되면 결국 왕국이 파괴된다. 21세기에는 반도체가 편자의 못이다.”

조 바이든 미국 대통령은 지난해 2월 반도체와 자동차용 배터리, 희토류, 의약품 등에 대한 글로벌 공급망 검토를 지시하는 행정명령에 서명하며 반도체를 자국 경제와 안보에 필수 불가결한 존재로 규정했다. 바이든 대통령의 언급은 전혀 과장되지 않았다. 흔히 산업의 쌀이라고도 불리는 반도체는 현대인의 삶 곳곳에 존재한다. 스마트폰과 자동차·PC 같은 소비재는 물론 영공을 지키는 첨단 미사일에도 반도체가 들어간다. 재계를 중심으로 국가 안보를 위해서는 한국형 실리콘실드(silicon-shield·반도체 방패)를 구축하는 것이 급선무라는 지적이 나오는 이유도 여기에 있다.

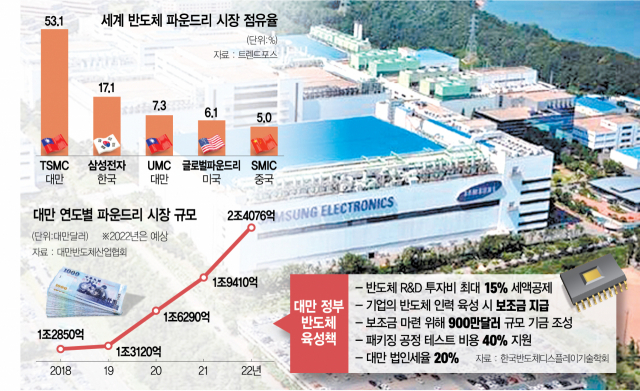

실리콘실드는 2000년대 초반에 처음 등장한 담론이다. 미국의 정보기술(IT) 전문가 크레이그 에디슨의 ‘실리콘실드:중국의 공격에 대항하는 대만의 방어(Silicon Shield:Taiwan’s Protection Against Chinese Attack)’라는 책이 논의에 불을 지폈고 최근 반도체 패권을 두고 미중 간 대결이 첨예해지면서 더욱 주목받고 있다. 이 이론은 세계 1위 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업인 대만 TSMC의 공장이 중국의 공격으로 파괴된다면 반도체가 필요한 전 세계의 스마트폰·PC·자동차·항공기 공장 등이 멈출 수밖에 없는 현실을 지적한다. 무력 충돌 등 비상시 TSMC 반도체 생산 라인은 단순한 공장이 아니라 최악의 셧다운을 피하기 위해 전 세계가 대만을 지켜야 할 이유가 된다. 실제로 TSMC는 ‘이중 실리콘실드’로 여겨진다. TSMC의 반도체가 각국 경제뿐 아니라 첨단 무기 체계를 뒷받침하고 있기에 중국으로 이 기술이 넘어가는 것을 서방국가들이 방어해야 한다는 논리(제1 실드), 또 하나는 중국이 대만을 침공할 시 TSMC 반도체의 중국향 수출이 끊기기에 중국이 대만을 무력으로 점령하지 못할 것(제2 실드)이라는 해석이다. 어느 쪽이든 첨단 반도체 칩 생산기술이 국가 안보의 핵심이라는 전제는 같다.

이에 TSMC 보유국인 대만은 범국가적 지원으로 실리콘실드를 강화해나가고 있다. 박재근 한국반도체디스플레이기술학회 회장은 “대만 정부는 TSMC의 공장 노후화를 대비해 먼저 나서서 공장 부지를 마련해줄 만큼 반도체 육성에 전력투구하고 있다”고 밝혔다.

분단국가인 한국도 대만처럼 적대국의 횡포를 효과적으로 예방하기 위해 반도체를 주권의 방패로 삼아야 할 필요가 있다. 동맹국들이 유사시 안보 동맹을 강화할 유인으로 반도체 생산 역량을 적극 활용하자는 의미다. 실제로 미국과 유럽연합(EU)·일본 등 주요 국가들이 한국 반도체 산업과 긴밀한 관계에 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 전 세계 메모리 반도체 시장의 절반 이상을 점유하고 있으며 이들이 생산한 반도체는 세계 곳곳의 데이터센터와 소비재 공장으로 흘러간다. 일본은 반도체 소재와 장비를 대거 한국에 수출하고 있는 만큼 북한의 도발을 ‘남의 일’로 볼 수 없다. 바이든 대통령이 자국 반도체 공급망을 점검할 때 삼성전자와 SK하이닉스 관계자를 백악관으로 초청했던 것도 한국산 반도체의 필요를 고려한 정치적 판단으로 해석된다.

안보를 위해 실리콘실드를 더욱 강화해야 한다는 지적도 나온다. 한국이 시스템 반도체에서도 중요한 위치에 서야 글로벌 안보 동맹이 유사시 강력한 대응에 나설 것이라는 이유에서다. 최근 삼성전자가 파운드리에 대한 시설 투자를 단행하며 소폭 점유율이 높아지기는 했지만 여전히 한국의 시스템 반도체 인프라는 걸음마 단계다. 지난 2019년 기준 국내 시스템 반도체 기업의 시장점유율은 3.2%다. 그마저 삼성전자를 빼면 1%대에 머문다. 한국이 양수겸장처럼 메모리·시스템 반도체 두 분야에서 확고한 위치를 다진다면 실리콘실드의 위력은 더욱 커질 것이다. 앞서 국내 반도체 분야 권위자인 권오현 전 삼성전자 회장(현 상임고문)이 “미국이 삼성전자나 (대만의) TSMC를 반도체 회의에 초대하거나 미국 내 팹(공장) 투자를 주문하는 것은 삼성이나 TSMC의 기술 때문”이라며 “삼성전자가 기술을 잃어버리면 찬밥 신세가 될 것”이라고 강조한 이유도 여기에 있다.

그러나 현재 기업들이 처한 상황은 시스템 반도체 기술 발전은커녕 메모리 반도체 시장에서 1위 자리를 공고히 하는 것만으로도 버겁다. 반도체 기업을 둘러싼 각종 규제와 역차별 때문이다. 반도체는 한국의 전체 수출(5422억 달러)에서 17.9%(968억 달러)에 달할 정도로 그 어떤 것보다 수출 기여도가 높다. 수출이 반도체에 의존하는 정도는 2009년 9.0% 수준이었는데 10년 새 9.8%포인트나 급증했다. 이처럼 경제와 안보 모두에서 중요하게 여기는 산업이지만 업계를 이끄는 기업들은 단지 대기업이라는 이유로 여러 규제에 갇혀 있다. 국내 첨단산업의 발전을 지원하기 위해 만든 반도체특별법(국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별법)에서조차 기업 규모에 따라 세제 혜택을 차등 규정했다.

안기현 한국반도체산업협회 전무는 “한국 내 세계 최고의 반도체 공급망이 갖춰져야 실리콘실드의 의미가 있다”며 “이를 위한 아낌없는 지원과 탄탄한 인프라 구축이 필요하다”고 말했다.