우크라이나 사태로 에너지 수급 우려가 커지자 자원 비축 기지로서 해외 광구의 가치가 다시 조명받고 있다. 해외 자산을 적폐로 보고 매각을 강요하던 문재인 정부마저 위기가 눈앞에 닥치자 해외 생산 물량 도입을 추진하는 등 발등에 불이 떨어졌다. 정부가 그간 추가 자원 개발에 거리를 둔 사이 해외 생산 물량은 갈수록 줄고 있어 정책 전환이 시급하다는 지적이 나온다.

6일 관계 부처에 따르면 기획재정부는 원유 수급을 맞추기 위해 석유공사의 해외 광구 생산 물량을 국내에 반입하는 안을 검토하기로 했다. 석유공사가 해외 광구에서 생산하는 물량 중 당장 도입 가능한 양은 3000만 배럴 수준으로 추산되는데 국내 수요 기준 약 한 달분을 감당할 수 있는 양이다. 정부 관계자는 “국내에 확보해둔 비축유가 있지만 유가 대란이 어느 정도 수준까지 확대될지 가늠하기 어려워 다양한 방안을 살펴보고 있다”면서 “해외 물량 도입을 결정하고 두세 달 뒤면 시중 유통이 가능할 것”이라고 말했다.

문재인 정부가 수급 위기에 대응해 해외 생산 물량 도입을 검토하겠다고 밝힌 것은 이번이 처음이다. 에너지 대란에 대비해 해외 자산을 활용해야 한다는 지적이 많았지만 정부는 국내 비축 물량만으로도 충분히 대응할 수 있다며 거리를 둬왔다. 정부는 되레 자원 공기업의 경영 악화 원인을 해외 자산으로 돌리고 해외 자산을 가능한 한 빨리 팔 것을 사실상 종용해 왔다.

정부가 돌연 입장을 바꾼 것은 우크라이나 사태로 국제 유가가 급등하면서다. 지난 4일 브렌트유 기준 배럴당 120달러 선에 근접한 국제 유가는 최악의 경우 185달러까지 오를 수 있다는 전망까지 나오고 있다. 향후 국제 시장에서 물량을 조달하기 어려워지고 설사 들여온다 해도 전보다 더 비용을 치러야 한다는 의미다. 설상가상 국내 월 소비자물가 상승률이 연초부터 3%를 웃도는 상황에서 원유 수입 금액이 불어나면 연간 소비자물가가 4%를 넘어설 것이라는 관측도 제기된다. 정부가 시가보다 낮은 수준에서 안정적으로 들일 수 있는 해외 광구 물량에 손을 벌린 것은 이 같은 속사정 때문으로 보인다.

문제는 정부가 그간 해외 광구 개발을 도외시하는 사이 해외 생산 물량이 해가 갈수록 줄고 있다는 점이다. 기존 광구의 수명이 다하면서 생산량이 줄어드는데 이를 대체할 추가 자원 개발은 이뤄지지 않으면서 이런 사달이 빚어졌다. 석유공사가 2020년 이후 탐사 시추를 진행한 해외 프로젝트는 단 두 건에 불과하다.

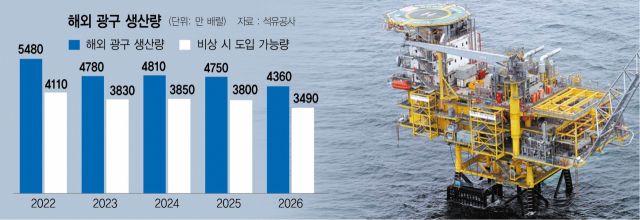

석유공사의 ‘2022~2026년 중장기 경영 목표’에 따르면 공사의 연간 원유 생산량은 2022년 5480만 배럴에서 오는 2026년 4360만 배럴까지 줄어들 것으로 예상된다. 특히 해외 자산 구입 시에는 타국 업체와 컨소시엄을 구성하는데 석유공사의 광구 참여 지분을 감안한 실제 도입 가능량은 같은 기간 4110만 배럴에서 3490만 배럴로 더 줄어든다. 향후 에너지 대란이 지속되더라도 해외 자산을 활용할 수 있는 여지는 점차 줄어든다는 얘기다.

해외 자원 개발의 첨병인 석유공사의 재무 상황이 악화해 개발 역량 자체를 잃어가는 점도 우려스러운 대목이다. 2016년 3조 5087억 원에 달했던 석유공사의 자본은 꾸준히 줄어 2020년(-1조 1409억 원)에는 완전자본잠식 상태에 빠졌다. 신현돈 인하대 에너지자원공학과 교수는 “석유공사가 어느 정도 수준의 원유 생산량을 유지해야 한다고 콕 집어 말하기는 쉽지 않다”면서도 “지금처럼 생산량이 순감할 수밖에 없는 구조를 그대로 둬서는 안 된다는 점은 분명하다”고 말했다.