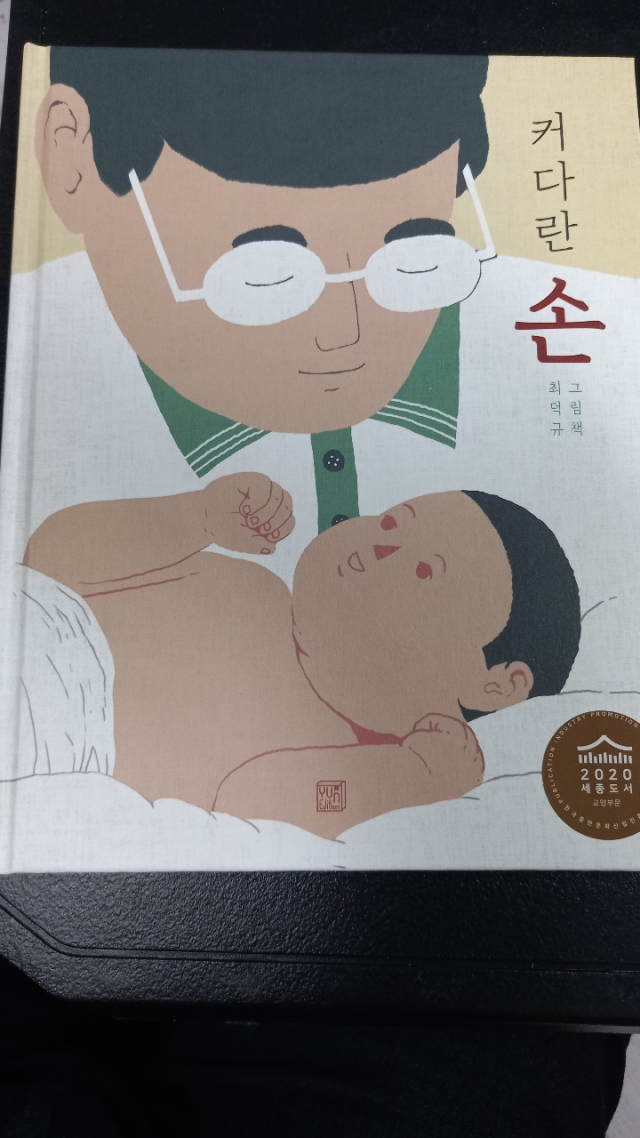

책 표지가 범상치 않다. 한 사람이 커다란 두 손 모양의 띠지에 무언가를 안고 있다. 손을 치우자 드러나는 갓난아기. 아기를 안고 있는 존재는 무뚝뚝하고 거친 손을 가진 남성, 아버지다.

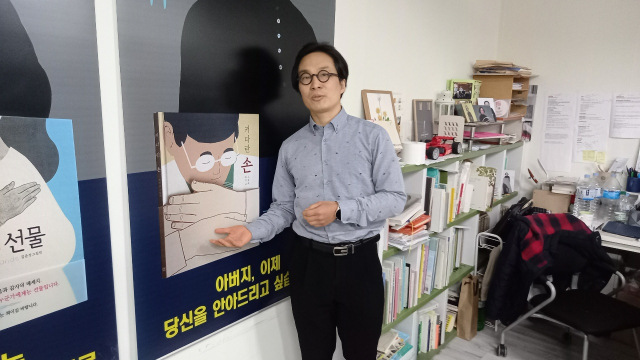

최근 ‘그림책의 노벨상’이라 불리는 볼로냐 라가치상 논픽션 부문에서 ‘스페셜 멘션’(특별언급)'에 선정된 최덕규(48·사진) 작가의 ‘커다란 손’은 돌아가신 아버지에 대한 애틋함을 담고 있다.

왜 어머니가 아니라 아버지일까. 8일 경기도 고양시 일산 사무실에서 만난 최 작가는 모녀와는 다른 부자의 사랑법 때문이라고 표현한다. "아버지와 아들의 대화는 거의 단답형으로 이뤄지죠. 다섯 마디 이상 이어지지 않아요. 처음에는 아버지의 잔소리로 들리죠. 하지만 아이를 키우다 보니 그게 아니라는 것을 알게 됐습니다. ‘사랑해요’ 말 한마디 못하고 아버지를 보내 드린 것이 정말 속상했습니다."

서울대 미술 대학을 졸업한 최 작가는 만화가로 활동하다 2011년 ‘나는 괴물이다’로 그림책에 입문, 지금까지 17권의 그림책을 출간했다. ‘커다란 손’은 최 작가 자신과 아버지의 이야기를 다룬 자전적 내용을 담아 어른들의 그림책으로 불리기도 한다.

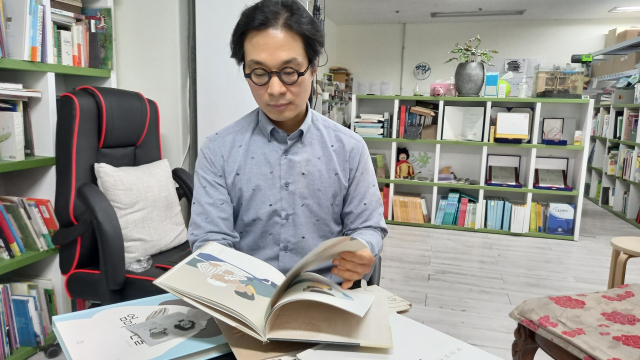

‘커다란 손’은 독특한 그림책이다. 책 왼쪽 페이지는 아버지가 아이를 키우는 모습을, 오른쪽에는 자식이 나이 든 아버지를 돌보는 그림을 배치했다. 자식을 키우는 부모와 자식의 돌봄을 받는 부모의 마음을 표현하고 싶었기 때문이라는 작가의 설명이다. 이 모든 것은 글 없이 그림으로만 나타난다. 글은 가장 마지막에 딱 한 줄 “아버지의 손은 언제나 큰 손입니다” 뿐이다. 최 작가는 “말 없고 투박한 아버지의 모습을 그리는데 글은 오히려 방해가 될 수 있다는 생각을 했다”며 “아버지도 누군가 자기 이야기를 말 없이 들어주고 공감해 주는 것을 바랬을 것”이라고 말했다. 너무 늦게 알아버린 아버지의 사랑은 그래서 안타깝다. 그가 이 그림책을 ‘아버지께 바치는 전상서’라고 한 것도 이와 크게 다르지 않다.

아이를 낳기 전까지 최 작가에게 아버지란 무뚝뚝하고 잔소리 많은 선생님 그 이상도 이하도 아니었다. 생각이 바뀐 것은 아버지가 퇴직한 후 아이를 봐 달라고 찾아갔을 때. 산처럼 크고 슈퍼맨 같이 강했던 아버지가 시간이 지나면서 왜소한 존재로 바뀌는 모습을 보게 됐다. 그는 “성격 급한 줄 알았던 아버지가 햇살 좋은 한낮에 노곤한 모습으로 졸고 계시더라”며 “그런 모습이 낯설어 자꾸 시선이 갔다”고 회고했다. 그림책이 아빠의 무심하지만 자상한 보살핌을 받는 아이와 나이가 들면서 늙고 병든 모습의 아버지 모습을 대비한 형식을 취한 이유다.

최 작가는 아버지에 대한 아들의 이야기를 담은 이 그림책이 보통의 동화와는 다르다고 설명한다. 일반적으로 동화는 웃음과 즐거움, 행복으로 표현되지만 이 작품은 연민과 애틋함으로 가득 차 있기 때문이다. ‘동심 파괴 그림책’이라는 이야기도 나온다. 그는 “독자 후기에 그림책을 읽은 초등학교 3학년 아이가 ‘우리 아버지도 이렇게 아프면 어떻게 하느냐’며 펑펑 울었다는 글이 올라왔다"며 “ 아버지는 항상 힘세고 자신을 보호해야 할 존재인데 그림책에서는 힘없고 병든 노인으로 표현되는 것을 어린이들이 받아들이기 힘들었을 것”이라고 덧붙였다.

책을 낸다고 했을 때 아버지를 돌보는 주인공을 아들이 아닌 딸로 바꾸는 것이 어떻겠냐는 의견도 많았다고 한다. 부모 공양 하면 떠올리는 대상이 여성, 딸이기 때문이다. 최 작가의 생각은 다르다. “자신의 부모를 모시는 것은 그 자식이 감당해야 할 몫입니다. 아버지도 제 아내가 돌보는데 대해 부담을 느꼈을 겁니다. 사랑을 받은 건 제 자신이니 돌려주는 것도 제가 해야 하지 않을까요.”