문재인 정부의 대표적 고용정책은 ‘일자리안정자금’ 신설과 실업급여 재원인 ‘고용보험기금’ 확대다. 하지만 이들 정책은 5년 내내 효과와 운영 측면에서 우려만 키웠다는 지적이 나온다. 코로나19라는 전대미문의 상황에서 필요성을 인정받았지만 재정의 효율성을 무시한 퍼붓기식 지원만으로 노동시장 양극화를 해소할 수 없는 한계를 보여줬기 때문이다.

14일 고용노동부에 따르면 지난 2018년 신설된 일자리안정자금은 올해 6월까지 시행되고 종료된다. 일자리안정자금은 2018년 최저임금이 16.4%나 급격하게 올라 영세 사업주의 생계에 어려움이 가중되자 한시적으로 도입됐다. 도입 첫해 2조 9700억여 원의 예산을 시작으로 올해까지 총 10조 2800억 원이 편성됐다. 사업주에게 고용한 근로자당 월 최대 13만 원을 지원하다 올해는 3만 원으로 줄었다.

일자리안정자금이 실제로 일자리 유지에 얼마나 효과를 보였는지에 대한 검증된 정부 통계는 없다. 그만큼 정부 주장과 실제 평가가 엇갈린다. 정부는 수혜 대상자 설문 등을 근거로 영세 사업주의 직원 고용 유지에 큰 도움을 줬다고 자평하고 있다. 반면 소상공인들은 최저임금 인상분을 상쇄하기에는 지원 금액이 턱없이 적었다고 반박한다. 숙박·음식점업의 직원 감소를 막지 못했다는 주장이다. 게다가 코로나19 사태 이후 손실보상이 우선순위가 되면서 일자리안정자금에 대한 평가는 사실상 무산될 것으로 전망된다.

고용보험기금에 대한 평가는 일자리안정자금보다 부정적이다. 고용보험기금 적립금은 2017년 10조 2544억 원에서 2020년 6조 6996억 원으로 감소했다. 정부가 재원이 부족할 때 빌려오는 돈인 공공자금관리기금 투입분 7조 9000억 원을 빼면 1조 원가량 적자다. 지난해 적립금 규모는 다음 달 확정되는데 재정 상황이 더 악화됐을 가능성이 높다는 분석이다.

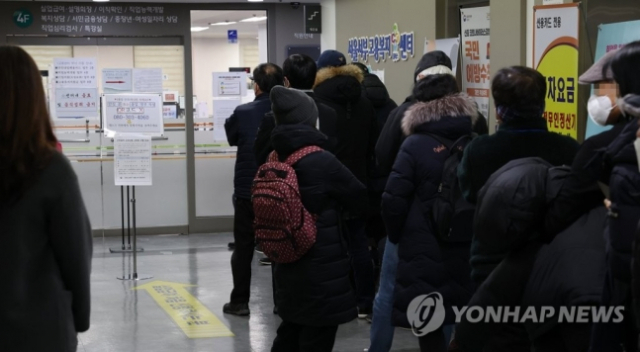

고용보험기금 적립금이 급격하게 줄어든 가장 큰 이유는 코로나19 사태로 늘어난 실업이다. 2020년에는 5개월 연속 월 지급액이 1조 원대를 기록했다. 월 기준 1조 원을 넘기는 처음이다. 코로나19 상황이 더 심각했던 지난해에도 8개월 연속 1조 원대 지출이 이뤄졌다.

하지만 일각에서는 정부의 고용보험기금 관리가 안일했다는 비판도 제기됐다. 우선 2019년 실업급여 지급 기간과 금액을 늘리면서 수급 대상자를 확대한 게 화근이 됐다. 당시 경영계는 기금 관리뿐 아니라 실업급여 의존도를 높일수록 중소기업의 인력난이 가중된다고 우려했다. 모성보호·직업능력개발·청년내일채움공제·청년추가고용장려금 등 기금으로 처리하는 사업도 적지 않았던 게 비판대에 올랐다.

결국 정부는 지난해 9월 실업급여 보험료율을 1.6%에서 1.8%로 인상하기로 결정했다. 보험료율 인상 결정은 3년 만이다. 정부는 보험료율 인상과 동시에 사업 구조 조정, 일반회계 전입금 지원, 실업급여 반복 수급 페널티 등 구조 조정 대책까지 꺼내야 했다.

효율성을 무시한 일방적인 재정 퍼붓기로 사업주(일자리안정자금)와 노동자(고용보험기금)를 일시적으로 돕는 정책은 결국 현상 유지에 그칠 수밖에 없다는 게 전문가들의 지적이다. 실제로 코로나19 사태 이후 노동시장 양극화는 더욱 심화했다. 통계청의 2021년 8월 경제활동인구 조사 근로 형태별 부가 조사에 따르면 8월 비정규직 근로자는 806만 6000명을 기록해 사상 처음으로 800만 명을 넘었다. 비정규직과 정규직의 임금격차도 157만 원으로 역대 최대치로 벌어졌다.