정부가 중소벤처기업 육성을 위해 간접 투자하는 방식으로 조성하는 모태펀드 기반 출자펀드(투자조합)가 지난 2년 새 20% 넘게 급감한 것으로 나타났다.

코로나19 여파도 있지만 정부의 벤처·스타트업 지원 정책의 불학실성으로 투자 수익률이 높지 않다는 우려가 커지면서 간접투방 방식인 펀드 출자를 꺼린 탓이다.

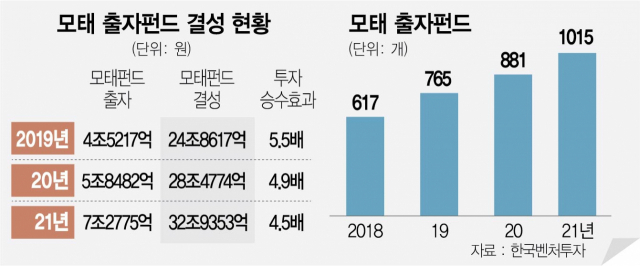

3일 한국벤처투자에 따르면 지난해 모태펀드 7조2775억원의 출자를 통해 32조9353억원의 출자펀드가 결성됐다. 이를 통해 정부가 주도한 모태펀드 출자(7조2775억원)를 기반으로 레버리지를 일으켜 금융기관과 연기금, 일반법인 등의 민간 출자금을 더해 결성한 투자조합 펀드규모(32조9353억원)를 의미하는 투자 승수효과는 4.5배를 기록했다.

이는 2019년 모태펀드 4조5217억원을 출자, 24조8617억원의 출자펀드를 결성해 5.5배의 투자 승수효과를 올린 것과 비교하면 2년 사이 22.22%나 줄어든 규모다. 2020년에도 모태펀드 5조8482억원을 출자, 28조4774억원의 출자펀드를 결성했지만 투자 승수효과 4.9배를 거두는데 그쳐 2년 연속 감소세를 나타냈다. 3~4배의 투자 승수효과를 보이다 2018년 투자 승수효과(5.4배)가 5배로 올라서고 2019년 정점을 찍은 후 하락세로 돌아선 것이다. 모태펀드는 정부가 중소·벤처기업을 육성하기 위해 직접 투자 대신 벤처캐피털에 출자하는 간접 방식의 펀드를 일컫는다.

한국벤처투자 관계자는 “유망 벤처·스타트업 육성과 관련해 내놓은 정책에 대한 의구심이 높아 투자 수익률 기대치가 낮아지면서 출자펀드(투자조합) 투자를 외면했기 때문으로 보인다”고 했다. 코로나19 여파도 있지만 정부가 모태펀드 규모만 늘리는 방식의 보여주기 정책으로 일관해 민간의 출자금이 더해지는 레버리지 효과가 크지 않았다는 분석도 나온다.

모태펀드는 코스닥 등 투자회수(EXIT)를 통한 수익률이 보장돼야 하는데 이를 가늠하는 기준인 정부의 벤처·스타트업 육성 정책이 투자 수익률에 대한 신뢰를 심어주지 못해 민간 자본이 출자를 꺼려했다는 것이다. 벤처캐피탈업계의 한 관계자는 “현 정부 들어 부동산 등 각종 경제정책의 불확성과 논란이 야기하면서 창업 초기 중소벤처기업 육성을 위한 자금줄인 모태펀드의 양적 및 질적 성장에도 악영향을 미쳐 제 역할을 못했다”고 했다.

현 정부의 모태펀드 정책에 대한 시장기대치와 관련해 실효성 의구심은 수치에서도 드러난다. 2018년 출자펀드 결성은 617개로 2019년 765개, 2020년 881개로 계속 늘어났다. 2021년은 역대 처음으로 1,000개를 넘어 1015개의 출자펀드를 결성했다. 하지만 투자(조합) 효과의 실질적 경제 파급력을 판단하는 근거인 투자 승수효과는 2년 새 거꾸로 20% 이상 급감해 벤처·스타트업계의 불안감을 여실히 보여줬다. 벤처·스타트업의 양적 성장이 아니 질적 성장을 병행하는 정책적 재설계가 필요하다는 지적이 나오는 이유다.

대통령직인수위원회도 이 같은 모태펀드 출자 성적표에 우려를 표했다. 인수위는 모태펀드 규모 확대는 주요 공약인 만큼 실태를 점검하고 관련 정책을 재검토하겠다는 입장을 나타냈다. 인수위 관계자는 “경제활력 정책 중 하나로 모태펀드 규모 확대를 내걸고 청년·여성·혁신기업의 창업과 성장을 지원하겠다는 것은 윤 당선인의 핵심 공약 중 하나”라며 “단순히 모태펀드의 규모 확대가 아닌 양적 또는 질적으로 벤처·스타트업 투자정책에 대한 확실성이 담긴 비전을 제시해 민간 출연금이 대거 유입될 수 있도록 하겠다”고 했다.