급격한 고령화와 높은 노후 빈곤율 문제 해결을 위해 보험을 통한 자발적인 노후 대비가 절실하다. 국민연금만으로는 노후 소득 보장을 할 수 없기 때문이다. 전문가들은 자발적인 노후 대비를 위해서는 파격적인 유인책이 뒤따라야 한다고 지적한다. 연금계좌 세액공제 한도 확대와 같은 세제 지원을 통한 보험의 전략적 육성이 필요하다.

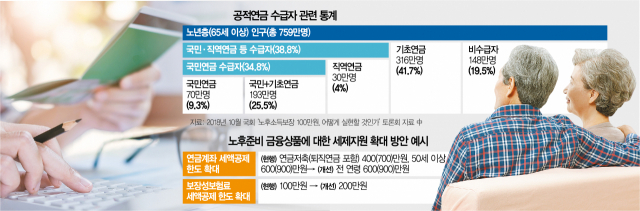

5일 보험 업계에 따르면 ‘소득세법’ ‘조세특례제한법’ 개정안이 지난해 8월 고용진 더불어민주당 의원에 의해 입법 발의됐으나 여전히 법안은 계류 중이다. 개정안은 소득 또는 연령 제한과 관계없이 연금저축계좌는 연 600만 원 한도, 퇴직연금계좌를 합산할 경우 연 900만 원 한도로 세액공제 한도를 확대해 국민들이 자발적으로 노후 대비를 할 수 있도록 돕는 방안이 포함됐다. 현재 연금저축계좌는 연 400만 원 한도, 퇴직연금계좌를 포함하면 연 700만 원 한도이며 50세 이상의 경우 연 600만 원 한도, 퇴직연금계좌를 합산할 경우 연 900만 원 한도로 세액공제를 받을 수 있다. 보험 업계 관계자는 “심각한 고령화 및 노후 빈곤 문제를 해결하기 위해 국회의 적극적인 검토 및 법안 통과가 절실한 상황”이라고 지적했다.

우리나라의 고령화는 세계 어느 나라보다 심각한 수준이다. 65세 이상 고령인구 비중은 2021년 16.5%로 이미 고령인구가 14% 이상인 ‘고령사회’가 됐으며, 2025년에는 20.3%에 이를 예정이다. 고령인구 20% 이상의 ‘초고령사회’에 진입한다는 의미다. 더 우려스러운 부분은 고령화 진행 속도다. 고령인구 비중은 2025년 20%, 2035년 30%, 2050년 40%를 넘어설 것으로 전망된다. 하지만 빠른 고령화 속도에 비해 노후 소득 보장에 대한 준비는 미흡하다. 경제협력개발기구(OECD)가 전체 인구의 가처분소득 중위값의 절반에 미치지 못하는 고령층이 전체 고령인구에서 차지하는 비중을 토대로 제시한 노인 빈곤율을 보면 2018년 기준 우리나라는 43.8%로 가장 높은 수준을 차지하고 있다. 주요 OECD 평균인 14.8%의 2배를 넘고 멕시코(24.7%)보다 높다.

노후 소득 보장을 위해 국가에서 운영하는 공적연금인 국민연금이 있다. 하지만 우리나라는 주요 선진국에 비해 공적연금 제도가 늦게 도입돼 연금 혜택을 받는 고령층이 적고 지급 금액도 많지 않은 실정이다. 우리나라의 국민연금은 1988년 도입돼 1999년 확대 시행됐다. 이는 영국(1908년), 미국 (1935년), 일본(1944년)에 비해 도입 시기가 많이 늦은 편이다. 국민연금 수급자 비중도 2018년 기준 약 35%로 낮은 편으로, 공무원·사학연금 등 직역연금을 포함하더라도 공적연금 수급자는 고령인구의 40%에 미치지 못하는 수준이다. 또 국민연금은 정부의 ‘제4차(2018년) 국민연금 재정계산’ 결과 2042년에 적자 전환되고 2057년에는 고갈될 것으로 전망되는 만큼 개인적으로 노후 대비를 해야 할 필요성이 매우 크다.

사적연금으로 불리는 개인연금과 퇴직연금을 통해 국민연금의 노후 소득 보장 부족 부분을 보완해야 할 수밖에 없는 상황이다. 하지만 우리나라의 사적연금 가입률은 16.9%로 OECD 평균인 67.5% 대비 턱없이 낮고 유인책도 부족하다. 사적연금에 대한 세제 지원의 경우 2014년에 기존 소득공제에서 세액공제로 전환돼 세제 혜택은 오히려 축소됐다. 우리나라 사적연금 활성화를 위한 제도 개선이 필요하다는 주장이 나오는 이유다. 연금저축계좌 세액공제 한도 확대는 물론 장기간 연금 수령 유도를 위한 세제 혜택이 필요하며, 60대 이후 급증하는 노후 의료비 및 간병비로 부담이 가중되는 만큼 보장성 보험료 세액공제를 현행 100만 원에서 200만 원으로 확대할 필요가 있다는 주장도 나온다.

다양한 연금보험 상품 개발을 위한 제도 개선 필요성에 대한 목소리도 높다. 현재 생보 업계의 연금보험 판매는 전반적으로 감소하는 추세다. 지난해 연금보험 초회보험료는 3조 2981억 원으로 2014년 대비 53%나 감소했다. 보험 업계 관계자는 “노후 대비를 해야겠다는 인식이 많지 않고 사교육비 등 당장 지출해야 할 것들이 많아 세제 혜택이 중요한 가입 유인이 될 수 있는데, 현재 혜택이 약한 것은 물론 상품도 그만큼 다양하지 않기 때문”이라고 설명했다.

소비자의 니즈를 맞출 수 있는 상품 개발의 한 예로 일본 ‘톤틴형 연금보험’과 유사한 저해지 환급형 연금 개발 대상을 종신연금 외에 확정 연금 및 실적 배당형으로 확대 적용하는 방법도 꼽힌다. 일본 톤틴형 연금보험은 납입 기간 중 해지 환급금 및 사망 보험금을 표준형 대비 70%로 낮춘 대신 연금액을 강화한 저해지형 연금보험으로 동일한 연금지급액을 기준으로 표준형 대비 15∼20% 저렴하다. 현재는 종신으로 받는 연금으로만 설계가 가능한데, 소비자의 니즈에 맞는 다양한 형태의 톤틴형 상품을 개발해 연금에 보다 많이 가입하도록 독려할 필요가 있다는 것이다.

연금보험 판매 활성화를 위해 연금보험의 상품 설계 기준 등 관련 규제를 전면 재검토해야 한다는 주장도 나온다. 보험 업계 관계자는 “규제 완화를 통해 소비자 니즈에 부합한 다양한 연금보험 상품이 시장에 많이 나오게 된다면 소비자 선택권 강화 및 풍요로운 노후 생활에 기여할 수 있을 것”이라고 강조했다.