기획재정부는 최근 내년도 예산편성 지침을 마련하면서 ‘필요한 재정의 역할 수행’을 기본 방향으로 잡았다.

문재인 정부 내내 ‘적극적 재정 운용’을 지침 첫머리에 올렸지만 이번에는 문구 자체를 뺐다. 집행 실적이 부진한 개별 사업을 추려내 올해 예산보다 최대 50%까지 줄이겠다는 구체적인 시행 방안도 처음 마련했다. 지난 5년간 늘어난 씀씀이에 국가 채무가 빠르게 늘어나자 허리띠를 단단히 졸라매기로 한 것이다. 예산 당국의 한 관계자는 “지난 5년처럼 돈을 풀 수도 없고 풀어서도 안 된다”며 “불가피하게 정부 지출을 늘리더라도 이제는 속도 조절을 해야 할 때”라고 말했다.

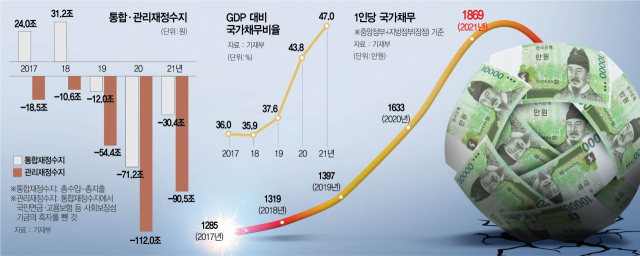

5일 공개된 ‘2021회계연도 국가 결산보고서’를 보면 기재부가 재정 운용 방향을 급선회한 이유가 선명히 드러난다. 실질적 재정 상태를 알려주는 관리재정수지부터 보면 지난해 적자 규모만 90조 5000억 원에 달했다. 한 해 두 번의 추가경정예산을 편성(49조 8000억 원)하는 것을 포함해 씀씀이를 크게 늘리다 보니 벌어진 일이다. 예상보다 빠른 경기회복으로 국세 수입이 전년보다 58조 5000억 원이나 늘었지만 적자 폭을 줄이기에는 역부족이었다.

시계를 좀 더 넓혀보면 재정 만능주의와 방만한 경영이 얼마나 심각한지 적나라하게 드러난다. 지난해 말 기준 국가부채는 2196조 4000억 원으로 문재인 정부 출범 직전인 2016년 말의 1433조 1000억 원에서 763조 3000억 원(53.3%)이나 불어난 규모다. 기재부 관계자는 “추경 등 재정 운용을 통한 국채 발행 증가 등으로 전년보다 부채가 더 늘었다”고 설명했다.

부채 규모 자체도 문제지만 늘어나는 속도가 더 우려스럽다. 지난해 국내총생산(GDP) 대비 국가 채무 비율은 47%를 기록했다. 채무 비율은 2011년부터 줄곧 30%대에 머물렀지만 2020년(43.8%) 처음으로 40% 선을 넘어선 데 이어 지난해 50%에 육박하는 등 빠르게 상승하고 있다. 국책 연구원의 한 관계자는 “한국처럼 인구가 계속 줄고 경제성장률이 점차 떨어지는 나라는 한 번 국가부채 비율이 올라가면 낮출 방도가 없다”며 “무리하게 재정지출을 확대하는 방식으로 위기 대응에 나서면 향후 국가 위기 대응 여력은 떨어질 수밖에 없다”고 경고했다.

문제는 이 같은 상황이 조기에 개선되기 어렵다는 점이다. 기초연금이나 아동수당·국민취업지원제 등 한 번 만들면 줄이기 힘든 의무지출이 해가 갈수록 증가하기 때문이다. 일례로 만 65세 이상 노인 중 소득 하위 70%에게 매달 30만 원을 주는 기초연금 예산은 2017년 8조 원에서 올해 16조 원을 넘어선다. 의무지출이 정부 예산의 절반가량을 차지하는 점을 감안하면 정책 의지만으로 늘어나는 빚을 줄이는 데는 한계가 분명하다.

설상가상 정치권을 중심으로 대규모 재정 투입이 불가피한 사업을 밀어붙이려는 터라 재정 당국의 고민이 깊다.

당장 윤석열 대통령 당선인은 소상공인과 자영업자의 손실보상을 위해 30조 원 이상의 2차 추경을 추진하고 있다. 지출 구조 조정과 세계잉여금 등을 통해 재원을 마련하겠다지만 인건비나 다년 계약 사업처럼 당장 지원을 끊기 어려운 예산이 대부분을 차지한다. 선거를 치르면서 선심성 공약이 대거 남발된 점도 우려스러운 대목이다.

공약집을 보면 기초연금 10만 원 인상(한국매니페스토실천본부 추산 35조 4000억 원 소요), 병사 월급 200만 원으로 확대(25조 5000억 원), 부모급여(7조 2000억 원) 등 재정이 직접 투입되는 공약이 다수 포진해 있다. 지난해와 같은 이례적인 세수 호황도 기대하기 어려운 상황이어서 공약 이행을 위해서는 적자 국채 발행이 불가피할 것으로 전망된다.

이와 맞물려 재정 악화 속도도 해가 갈수록 가팔라질 것으로 보인다.

국제통화기금(IMF)에 따르면 한국의 2021~2026년 GDP 대비 국가부채 증가율은 5.4%로 추산된다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높은 수치이며 미국(0%), 영국(0.6%), 일본(-0.4%) 등 주요국과 견줘 봐도 격차가 크다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 “새 정부는 국가부채 증가 속도를 줄이고 재정 건전성 강화를 시급한 과제로 추진해야 한다”며 “인기가 없는 정책이라 확고한 재정 운용 철학이 바탕이 돼야 한다”고 말했다. 재정 당국의 한 인사는 “우리와 같은 비기축통화국이 발행하는 국채는 국제 금융시장에서 안전자산으로 평가받지 못하기 때문에 유사시 가격이 크게 떨어질 수 있다”면서 “기축통화국도 씀씀이를 관리하는 판인데 우리는 정 반대로 가고 있다”고 우려했다.